(「縄文人の世界」小林 達夫著一部)

縄文文様の正体(縄文時代と呼ばれる)

縄文土器が最初に記録されたのは、江戸時代に遡る。1622(元和9)年、津軽藩の「永禄日記」。1944年に国の史跡に指定された青森県木造町亀ヶ岡遺跡である。

有名な大森貝塚を発掘したエドワード・モースは、ここから出土した土器に「縄目文様のある土器」と表現し、縄文土器の縄目文様に初めて着目したのである。やがてこの縄文土器が製作・使用された時代は縄文時代と呼ばれるようになった。

縄文は、縄文時代の全ての土器に施されているわけではなかったが、弥生時代にも一部でこの文様が用いられるなど、総じて人気の高いものであった。ところが、これほど人気があった縄文が、どのようにして、そしてどんな施文原体(土器に文様を施す道具)が使われていたのか、長い間、謎に包まれていたのである。

縄とか筵(むしろ)、編物や織物、さらには笊(ざる)や籠などを押し付けたに違いないということで、原体を実際に作ってみたり、それらしき土俗品が探し出されたりと、その解明に、多くの研究者は心血を注いだ。

土器の様式と形式

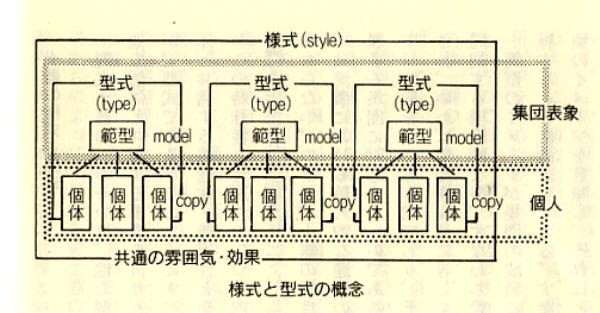

縄文土器の一つ一つは、他の個体と区別できる特徴をもつ。一方、それと同時に、各個体は、他の個体と共通する要素を併せ持ち、それによって一つのまとまりを形成する。このまとまりが、形式である。このように全ての土器は、他の個体と区別される個性・特殊性と、他の個体と共通する共通性・普遍性とを併せ持つものである。

この特殊性と普遍性の二つを内包する土器は、実は土器の製作者及び製作者としての彼女(縄文土器は女性が製作していた可能性が高い)の所属する集団との関係を反映したものに他ならない。つまり、土器の個性・特殊性は、造形に際しての作者の個人技の特色、癖、或いは流儀における個人的な達成の仕方を意味している。

そして一方の普遍性は、各製作者が所属する集団に対応するものであることが分かる。つまり土器製作は、作者の頭に描かれたイメージに形を与える作業であり、そのイメージは作者の所属する集団の観念や伝統の中から醸成され、いわば集団構成員に等しく共通するものに由来する。言い換えれば、集団全体が等しく同調する模範的な型、即ち、範型ともいうべきものだ。

範型のイメージが集団の成員に共通するのは、常に顔を合わせている集団が互いに情報を共有することに由来している。即ち土器における共通性、普遍性は、作者の頭に描かれた範型のイメージを意味し、それはとりもなおさず集団が共有しているものだからである。

複数の土器に共通する普遍性によってひとまとまりとして認識された型式は、そしてその型式の広がりは、範型を等しく所有する集団の広がりに他ならない。いわば、型式は集団表象としての意味を有しているわけである。

一つの集団は、通常、複数の形式を保有している。それらの各形式は、形態上の差異によって区別されるが、その一方では、各型式間に共通した雰囲気が認められる。共通の雰囲気とは、一定の製作の流儀によって醸し出された効果だ。つまり、一集団が土器製作の一連の工程で駆使する流儀(モード)が、結果として型式の異同を問わず、全てに共通の雰囲気を作り出すことになるのである。

それは、粘土に混入している滑石とか雲母とかの特殊な鉱物によってもたらされるものであったり、土器の乾燥の程度と文様を施す微妙なタイミングから生じる独特な効果であったり、焼成時に工夫して器面を黒色に仕上げたりするという流儀などを背景とするものである。こうした共通の雰囲気、効果を、様式という。

このように、土器様式は、いわば範型をデザインする際の流儀であり、その流儀にのっとって作り出された複数の型式を含んでいるのである。即ち、実際上は、型式の組み合わせとして、或る一定の地域的な広がりを示し、一定期間、維持される。この共通の雰囲気を見せる様式を指示する地縁的集団が、いわば土器様式の流派とでも言うべきものなのだ。

縄文時代の全期間を通じ、各地に根拠を置いた流派によって創造された土器様式が区別されている。あたかも現代の萩焼・唐津焼・備前焼などが、それぞれ主張する独特な雰囲気、即ち、個性、気風を想起させるかのように。

こうした様々な様相を見せる様式が、草創期以来、晩期終末にいたるまでに、全国各地に出現しては、ある一定の地域に広がり、やがて消えて、次の新様式との交替を繰り返したのである。その数は、全部で70ほどを数え上げることができる。そして縄文時代草創期から晩期にいたる各時期に新旧10段階以上の変遷があり、約1万年間に60段階以上が区別される。

この縄文草創期から晩期までの継続期間約1万年を、60の段階で割ると一段階あたり約160年間である。従って、縄文土器様式の形態や文様に見られる特色は、ほぼ六世代にわたって維持されながら、次の新しい段階に変化していったということになるかもしれない。

尚、弥生土器においては一様式はほぼ40年、古墳時代以降の須恵器や土師器では、特に近畿地方周辺では約20年刻みの段階が判明しており、今日の流行のめまぐるしさから類推されるように、時代と共に変化のスピードは増しているのである。

やきものとしての土器の発達史

第一期(イメージの時代・草創期)

縄文土器は、世界の土器レースの中でも最も早い時期にスタートを切ったのは間違いないが、それが独自に発明されたものかどうかの断定は留保せざるをえない。広大なユーラシア大陸の何処かに、土器の発明に直接かかわる土器が未発見のまま眠っている可能性を否定することはできない。

しかし、少なくとも日本での土器作りにあたって、技術の由来はともかく、その形を実現する際に、既に保有していた樹皮籠や獣皮袋などのようきなどからヒントを得たものと考えられるのである。

この間の事情をいかにも具体的に物語るものとして草創期土器の器形と文様の特徴がある。

早々土器は、当初から砲弾形を呈する円形丸底土器と隅丸方形の平底を特徴とする方形平底土器の二つの器形を併せ持つことがまず注目される。特に、方形平底土器の形をバランスよく作るのははなはだ難しいことについて、陶芸家や実験考古学者の証言がある。

土器作りの経験が浅いにも関わらず、縄文人が成形に好都合な円形丸底土器のみで由とせず、厄介な方形平底土器にこだわりを見せるのは奇妙である・

その理由は、縄文土器を作るに臨んで、それまで慣れ親しんでいた編み籠や樹皮籠の方形平底形態をまねたからではなかったかと思われるのである。そしてもう一つ、円形丸底土器は、既成の獣皮袋のイメージを想起させる。ここに、草創期を縄文土器の発達における「イメージの時代」と称する由縁がある。

このように、草創期、即ち縄文土器発達史の第一期の文様の全ては、土器製作以前に保持されていた容器のイメージに由来した蓋然性が、極めて高いのである。

尚、草創期終末期の多縄文土器様式に、特別なモチーフが出現する。例えば、菱形を重ねたモチーフ、或いは、ラーメン用の鉢の縁を巡る雷文の一種に似たモチーフなどが、その典型である。

第二期(縄文土器の主体性確立の時代・早期)

草創期から早期に入ると、それまで行われていた方形平底土器が姿を消してしまい、円形丸底土器だけになってしまう。造形的に難度の高い方形平底土器を見限って、単純なプロポーションの円形丸底土器しか作らなくなることは、土器の歴史における退行現象のごとく見える。

しかし、方形平底土器の形態が、他の材料で作られた容器の形態をただ忠実に模倣していたものであったという点からすれば、その方形平底形態を見限ったのは、むしろ編み籠や樹皮籠の形態のイメージから開放されたものとして、積極的に評価されなければならない。これこそ、縄文土器が初めて主体性を確立した何よりの証拠である。

こうして、器面を飾る文様も先輩格の容器のイメージから脱却し、あらためて主体的な歴史の第一歩を踏み出したことはいうまでもない。

縄文早期初頭の撚糸文系土器様式は、器面全体を寸分の隙なく、縄文又は撚糸文で覆い尽くすものだが、その装飾的効果は低調で、例えば先行の草創期土器様式のいずれの文様よりも見劣りがするほどである。

装飾が派手でないからといって、装飾を意図したものではないと早合点してはいけない。装飾とは美的効果であるとすれば、派手さや大仰さだけが装飾ではなく、時には滑らかに調整された無紋の器面にも、美的効果は十分に期待しうることを知るであろう。撚糸文系土器様式の縄文は、口縁部に斜行する縄文で文様態をつくり、胴部には口縁から底部に条を縦走させている。

縄文の条を縦走させるためには、特別な工夫が必要とされるのであり、わざわざ撚り紐を傾斜させて胴部の曲面に対してたすき掛け状に回転させるのである。それ故、口縁部文様帯の設定とともに、胴部の縄文をあえて縦走させた意図は、その美的効果、即ち装飾を目的としていたのであった。

それにつけても、装飾性が確かに低調に見えるのは、撚糸文系土器様式が、純粋な装飾性文様としての発達の第一歩であったことにも関係するのであろう。やがて押型文系土器様式を経て、貝殻沈線文系土器様式にいたり、更に複雑な文様構成が工夫され、施文具の変化が求められながら、おのおのの様式ごとに独特な装飾性が発揮されてゆく。

第三期(発展の時代・前期)

縄文土器は、当初から食物の煮炊き用として作られてきたものである。ところが、前期に入ってまもなく、盛り付けようの鉢や貯蔵用の壷などの型式が、関東・中部地方に出現し、次第に普及していった。

縄文土器が、ナベ・カマのような煮炊き機能一点張りの歴史から、用途の多様化が図られるに至ったという画期的な発展である。

又土器の文様も、単なる装飾のみを目的としたものばかりではなく、特別な意味を帯びたモチーフが出現し始めるのも、この第三期「発展の時代」の重要なところである。

第四期(応用の時代・中期以降後期・晩期まで)

縄文土器が煮炊き専用の長い歴史から脱却して用途を拡大した第三期においても、その基本は容器としての機能にあった。そして、土器の中に入れられたのは、煮炊き用はもとより、盛り付けも貯えも、その全てが食物に関係するものであった。

中期以降もこの傾向は続き、煮炊き用以外食物関係の用途がすっかり定着すると共に、浅鉢などの型式も増加しながら、新たに注口土器や壷などが加えられるに至った。

そして、もう一つの新しい要素が始まった。つまり、縄文土器が食物以外の対象物との関係を結ぶようになったのである。例えば、甕棺や埋甕炉などが地方によっては安定した存在となり、又、火を灯したと思われる特殊な釣手土器がある。

後期になると香炉形土器や異形台付土器、その他は明らかに食物とは直接関係のない種類として登場した。あるものは埋葬にかかわり、あるものは広義の祭祀用とみられるものであった。

縄文土器における第四期が(応用の時代)として意義づけられる理由が、ここにある。つまり、焼き物としての縄文土器が、煮炊き用から出発して、やがて食物関係の用途も多様化していき、そしてついに食物関係以外の用途、或いは容器としての機能を超えた用途を備えるに至ったのである。

中期に始まるこの第四期も、後期を経て晩期に至るまで大きな変動もなく続き、縄文土器の歴史の最終段階を全うした。

− 今村 啓爾 −

アメリカで貝類の研究をしていたエドワード・モースは(Edward Sylvester Morse)は、腕足類の研究のため、それが豊富な日本での研究を計画し、1877(明治10)年5月29日にサンフランシスコを発ち6月18日に横浜に到着した。6月20日横浜から東京に向かう汽車の窓から、大森駅をすぎてほどなく線路左側の崖に貝殻の層が露出しているのを見て直感的にそれが古代の貝塚であると思った。

このモース到着の2ヶ月前、明治10年4月に東京大学は開設されている。上京したモースは思いがけずこの東京大学理学部動物学生理学の教授になることを依頼された。この幸運は彼の腕足類研究ばかりでなく、大森貝塚の発掘調査を実施するうえでの有利な地位と資金の確保を保証することになった。

大森貝塚の発掘は同年9月から11月にかけて数回にわたって行なわれた。その詳細の記録はないが、地主に対する保証が50円という大金であったことから、その規模が相当大きなものであったことが推定される。

発掘された資料は土器類を主とし石器、骨角器、獣骨、人骨があり、1879年新設の大学博物館に陳列された。土器は現在の分類では、堀之内式、加曾利B式と安行式であり、縄文時代後期から晩期の初頭にわたる。

採集された資料の報告書は、英文編Shell Mounds of Omoriが明治12年(1879)7月に東京大学理学部紀要1巻1号として、和文編『大森介墟古物編』が同年12月に理学部会粋第1帙上冊として刊行された。

報告書の遺物の図は、できるだけ客観的に示そうとする意図のもと、統一した縮尺の投影図で描かれた。土器についてはその作り方を細かく観察復元し、その用途を推定し、用途ごとに個体別を数え、使用痕を観察するなど多くの新しい試みが見られる。その後の日本考古学でこのような方法や視点は引き継がれず、その重要性が認識され、意識的に行なわれるようになるのは昭和に入ってから、多くは第二次大戦後しばらくしてからのことである。また人骨の観察から脛骨の断面が扁平であるという特徴を指摘し、その破砕状態から食人の風習があったことを推定した。とくにモースの専門である貝の研究は詳細を極め、それを組成する貝類の違いから年代の古さと環境の変化を推定している。大森貝塚の特徴を世界の貝塚と比較しその個性と共通性を論じた。また文化財保護の必要性を力説し、多くの貴重な文化財が海外に流通することを嘆き、当時の日本人以上に日本文化を尊重した。

モースは報告の英文編発刊後まもなく日本を去るが、1882年再び来日して半年ほど陶器と民俗資料の収集にあたった。彼は1880年以来マサチューセッツ州セーラムのピーボディ博物館の館長を務めたが、日本でもっとも早く収集された民具資料は現在の日本民俗学にとって重要な資料となっている。

モースは終生日本と東京大学を愛した。1923年関東大震災で東京大学図書館が壊滅したことを知ると、自分の蔵書をすべて寄贈することを遺言した。現在でも総合図書館蔵書の中でモース寄贈の印が押された本に出会うことがある。

1929年になって品川区大井六丁目に「大森貝塚」の碑が、翌年大田区山王1丁目に「大森貝墟」の碑が立てられた。モースが発掘したのは前者の地点である。その後両地は国の史跡に指定され、現在東京大学総合研究博物館人類先史部門に収蔵される標本類は1975年国の重要文化財に指定された。

大森貝塚の発掘は日本における科学的な考古学・人類学の開始を告げるばかりでなく、世界における貝塚調査としても初期のものである。モースがワイマンについてフロリダで貝塚調査に携わった経験を有していたことは不思議な偶然である。この調査はまた東京大学にとっても創立初期の学術活動を代表するものであるが、室内における文献による研究ではなく、野外で実際の研究対象を選び、それを精密に観察記録考察する方法が体系的に行なわれたことは、学問の分野を超えて近代的な科学のありかたを示すものであった。