漆工芸の伝来と伝播

漆工芸の伝来と伝播

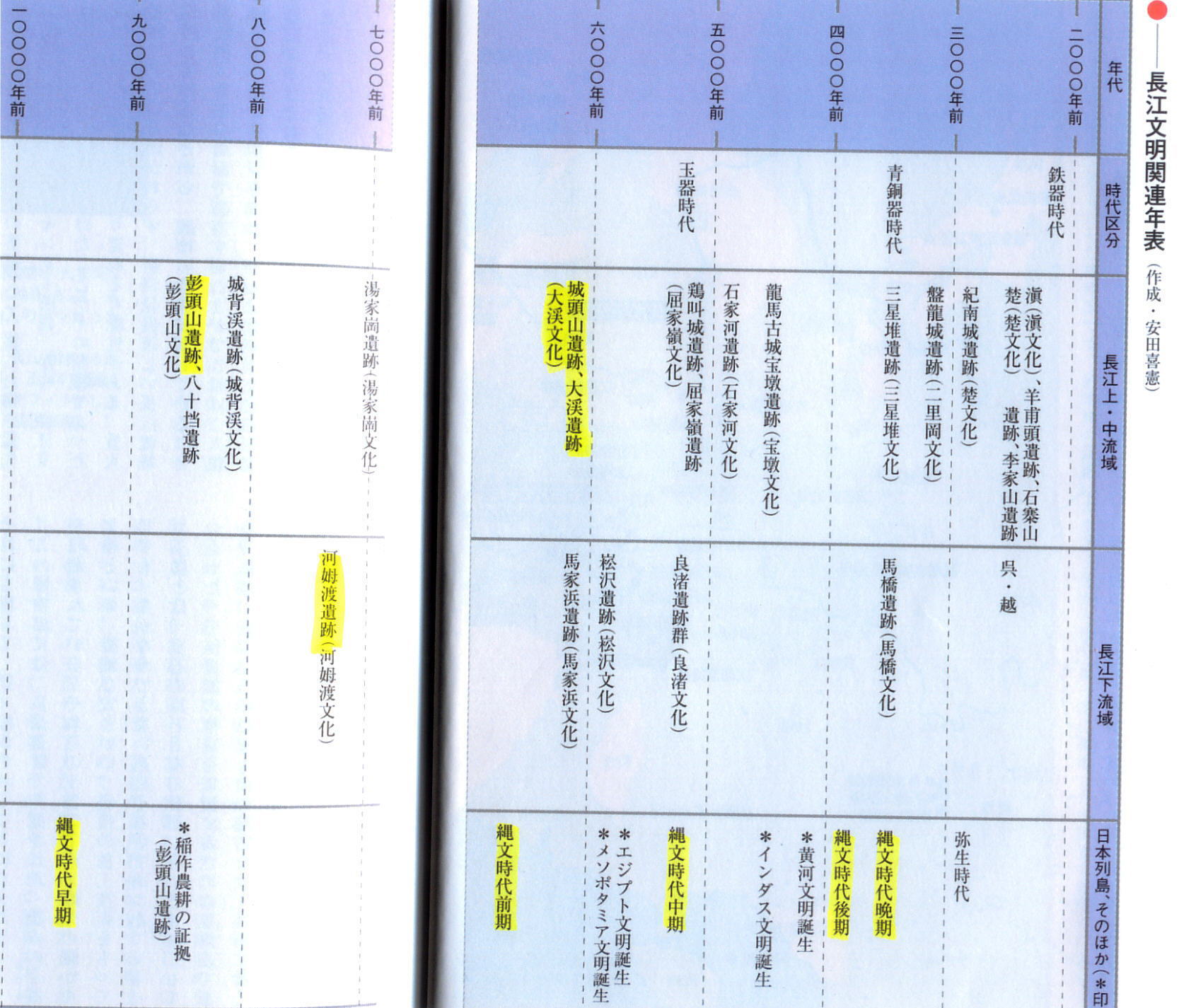

大陸から伝わったと考えられる漆技術(「海を渡った縄文人」橋本澄夫)

鳥浜貝塚の発掘で縄文文化の見直しをせまった発見の一つに、見事なまでに発達した漆製品がある。中でも九本歯の縦櫛 で頭部に動物の角のような突起を持つ赤色漆塗りの飾り櫛は、日本最古(縄文前期)の赤漆櫛として話題となったが、このほか、赤色・黒色の漆で弧状の文様を描いた土器

で頭部に動物の角のような突起を持つ赤色漆塗りの飾り櫛は、日本最古(縄文前期)の赤漆櫛として話題となったが、このほか、赤色・黒色の漆で弧状の文様を描いた土器 や、盆状の木製容器にも、漆を塗った製品が含まれていた。

や、盆状の木製容器にも、漆を塗った製品が含まれていた。

縄文時代に漆塗りの技術があったことは既に知られていたが、その始まりは、縄文後・晩期の頃と見るのが一般的であった。それだけに、鳥浜貝塚における漆製品の発見は、学会にも大きな波紋をひろげるものとなった。石川県田鶴浜町三引遺跡出土の漆櫛 は、縄文前期初頭のもので、現時点では、我が国最古のものとされる。

は、縄文前期初頭のもので、現時点では、我が国最古のものとされる。

漆科の植物は約40種類にも及ぶが、漆液の採取には、栽培種のほか山漆や山櫨(やまはぜ)が適するといわれる。日本列島では、北海道の札幌付近以北を除き、漆化植物の成育が可能だといわれ、湿度の高い日本海側は、輪島塗をあげるまでもなく漆工に適した自然環境に恵まれている。

西洋では漆器のことをジャパンと呼び、日本産漆器の名声は高いが、最古の漆塗り技術については、中国長江流域などから伝えられたものと考えられる。淅江省の河姆渡遺跡出土の赤漆塗りの椀は、鳥浜貝塚出土の赤漆塗りの櫛とほぼ同年代のものとされ、恐らく、漆の技術は、長江流域辺りから船出し、対馬海流に乗って日本海に入った一群の人々によってもたらされたものと考えられる。又、これらの人々によって、ヒョウタンなどの栽培植物や、石製耳飾りなども運ばれたのであろう。

外来種(原産地は中国からヒマラヤにかけての地域とされる)でもある漆の木そのものも、恐らく、縄文時代の草創期から前期にかけてのある段階に、日本列島にもたらされたものであろう。それと共に、樹液採取の技法や、漆液精製の技法、漆塗布の技術などの知識やテクニックも波及したものと考えられる。

漆工は極めて総合的で特殊な技能文化であるため、日本列島内で縄文人によって創造されたと見るのは、妥当ではないと思われる。漆樹液の主成分であるウルシオールは、皮膚に少し触れただけでもかぶれるという症状を引き起こす。従って、可也の経験を積んだ熟練者による伝承技能だったと推定される。 押出遺跡

漆工技術と漆製品

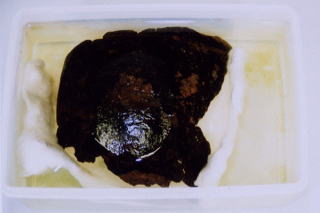

縄文時代の漆工技術については、漆器そのものと、漆液貯蔵の容器(土器)及びアンギン状の精製布がかろうじて残されているのみで、漆の木からの樹液採取法(漆掻き)など具体的な手法については、謎の部分が多い。

漆の木から漆の原料となる樹液を採取するには、樹皮に傷をつけることになる。漆の木はあまり丈夫な樹木ではないから、へたをすれば、一度の採取で枯死させてしまうことになる。縄文人は漆の木とどのような付き合い方をしたのだろうか。現在の漆掻きには、「殺し掻き」と「養生掻き」の二種類があり、殺し掻きは一本の木から枯れてしまうまで採液する方法で、我が国では、殺し掻きのケースが多いという。縄文時代の漆工生産は、木を枯死させるほど多くの樹液を採取したとは思えないが、漆の木への養生、つまり木に対するいたわりの心を感ずるので、そのような木との接し方の中から、有用植物の栽培化へと意識も高まったのだと考えられる。

縄文前期の漆工が、漆塗りのための諸技術と共に、エゴマの栽培も伝来した可能性がある。顔料としては、黒色は煮炊きした土器の底に付着したススを混入したと考えられ、赤色は、精製したベンガラや朱(水銀朱)を混ぜたものと見られる

甲ッ原遺跡からの出土品は、浅鉢形の土器に赤色漆を塗り、その上に黒色漆で文様を描いたもので、鳥浜貝塚や押出遺跡の漆塗り土器と似通うっており、中国の仰韶文化を特徴づける彩文土器(彩陶)との関係も無視できない。しかも、縄文前期の製品の多くは、決して稚拙なものではなく、高度に磨かれ、熟練した手法によっている。

中国大陸から日本海コースをとり、北陸地方に伝来したと見られるこうした漆工技術は、東日本の各地に波及し、中国河姆渡遺跡出土品に卓越するほどの優品を生み出しているのである。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三内丸山遺跡での漆製品の出土状況

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|