(「古代日本のルーツ・長江文明の謎」安田喜憲)

文明は同時多発的に誕生した

5.700年前、古代文明はチグリス川・ユーフラテス川のほとりで誕生し、エジプト、インダスへと伝播し、それから1.000年ほど遅れて中国黄河まで伝わった。 歴史学、考古学の世界で常識となっているこの文明誕生一元史観に対して、私は、1990年に「文明誕生多元説」を発表(「人類破滅の選択」)。古代文明はメソポタミアから興って各地に伝播したのではなく、各地に同時多発的に誕生したのではないかという主張である。

人類史の変動には自然環境の変動が大きく関わっていると私は考えた。そして、環境の変動から人類史を考察する環境考古学を提唱した.(「環境考古学事始」)

7.500〜6500年前の地球は気候最適期と呼ばれる、高温期で、地球の気温は現在より2〜3度も高かった。ところが、5.700年前になると気温は急速に寒冷化する。それによって、北緯35度以南の温帯〜亜熱帯地方は寒冷化と同時に乾燥化した。

この気候の乾燥化のために、この地域に暮らしていた牧畜民が水を求めて大河のほとりに集まるようになる。この大河のほとりには、豊かな水の恵みを受けて元々農耕を行なっていた人々が住んでいた。こうして大河のほとりに人口が集中し、牧畜民と農耕民の文化が融合して文明が誕生したのではないか。

従って、気候の寒冷化と乾燥化が進行した北緯35度以南の大河の中・下流域では、どこでも文明誕生の機会はあったはず。

気候変動による古代文明誕生多元説では、中国黄河文明がメソポタミァやエジプト、インダスよりも1000年以上も遅れて誕生している。しかし、5.700年前の気候変動が文明誕生の契機となったとするなら、黄河文明だけ1.000年以上遅れて登場するのはおかしい。しかも黄河文明の誕生地はは北緯35度より北に位置しているのである。四大文明のうち三つまでは北緯35度以南に位置しているのに、何故、黄河文明だけが北緯35度以北にあった。

その後、長江中・下流域で見つかった遺跡群の発見で、古代文明多元説が見えてきた。今回の調査で、メソポタミァやエジプト、インダス文明が誕生したのとほぼ同時期に、高度な都市文明が造られていたことが分かってきた。中国文明の源流は黄河文明だと思われてきたが、実は、その千年前以上に長江流域で文明が華開いていたのである。そして長江文明の位置はまさに北緯35度以南に位置していたのである。

日本人のルーツと長江文明の関係

中国の雲南省から長江流域、そして西日本には多くの文化的共通点がある。例えば、納豆や餅などネバネバした食べ物が好きであるということ。西洋の人々にネバネバしたものを食べさせても美味しいと感じる人は少ない。強い匂いを放つ納豆はともかく、餅でさえも彼らは食感からは理解できないのである。

又、雲南省では、日本の長良川の鵜飼いと同じように、鵜を魚に飲み込ませる漁が行なわれている。雲南省も日本も元は主たるタンパク源は魚であった。この他にもお茶を飲み、味噌、醤油、なれ寿司などの発酵食品を食べ、漆や絹を利用する。

6.300年前に誕生した長江文明は、4.200年前に起こった気候の寒冷化によって大きな変節を迎える北方で畑作牧畜を行なっていた漢民族のルーツにつながる畑作牧畜民が南下し、長江中・下流域で長江文明を発展させた稲作漁猟民は、雲南省や貴州省の山岳地帯へと追われることになった。

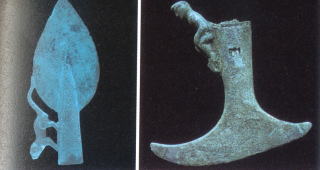

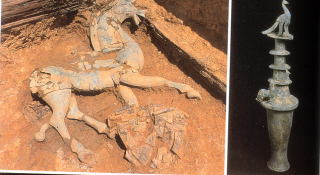

雲南省にあるテン池のほとりには、紀元前400〜紀元後100年の間、テン王国とよばれる王国が繁栄した。このテン王国は再生と循環を重視する稲作漁撈の長江文明との文化的共通点が多い。恐らく、テン王国は、北方の畑作牧畜民に追われた長江文明を築いた人々が逃れて作った王国なのであろう。

同時に、畑作牧畜民に追われた長江流域の人々の一部は、ポートピープルとなって海に逃れ、台湾や日本へ到達した。そして日本に流れ着いた長江流域の人々の影響を受けて、稲作農耕の弥生時代が開かれた。日本と雲南省の文化的共通性は、同じ源に端を発していたのである。

雲南省と日本文化を結ぶ線・長江文明の流れをくむテン王国

中国南部に位置する雲南省は、気候が穏やかで、少数民族がたくさん暮らすところとして有名である。この雲南省は、日本文化と共通点が多いことでも知られている.

つまり、雲南省と日本の稲作文化は長江文明を親とした、文化的兄弟である可能性が高い。雲南省のテン池のほとりには紀元400年から紀元後100年くらいまでテン王国とよばれる王国が栄えていた。

雲南省の省都・昆明の近くにはテン池という湖がある。この湖のほとりに?王国が形成された。テン王国には、豊かな森があり、水産資源があった。人々は水田稲作に加え、?池での漁撈によって生活を立てていたようである。

テン王国が栄えた紀元前400年から紀元後100年という時代は、日本の弥生時代と重なる。テン王国も稲作漁撈の社会であり、弥生文化もまた稲作漁撈の社会である。テン王国の雲南省は照葉樹林文化の地域であり、日本に近いものが感じられる。

北方の畑作牧畜民の南下によって、追われた一部の人々は雲南省に逃れ、テン王国を築いた。一方、長江下流域に生活していた人たちの中にはポートピープルとなって海に出る者もあった。彼らは日本列島や台湾に流れ着いた。日本に流れ着いた人たちが、稲作の技術を日本に広め、弥生文化を発展させた。

|

|

|

|

|