妻木晩田遺跡の弥生時代墳墓

妻木晩田遺跡では、弥生時代後期を中心とする居住域とともに、同時期の墓域が調査された。妻木晩田遺跡の集落像を具体化する上で不可欠なデータであり、重要な課題の一つである。従来、山陰地方における弥生時代墳墓の研究は、四隅突出型墳墓の平面形態の分析を軸に進展しており、その起源と変遷については一定の成果が得られている。ただ、資料的な制約もあり、調査が行われた少数の事例を広域的にピックアップすることで、ある種の傾向に導き出しており、四隅突出型墳墓なるものが、一つの集落内、或いは地域の墳墓構成の中でのそのような位置づけられるものなのかは十分に検討されていない。

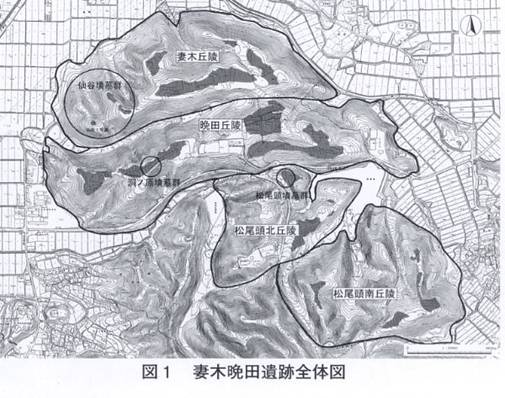

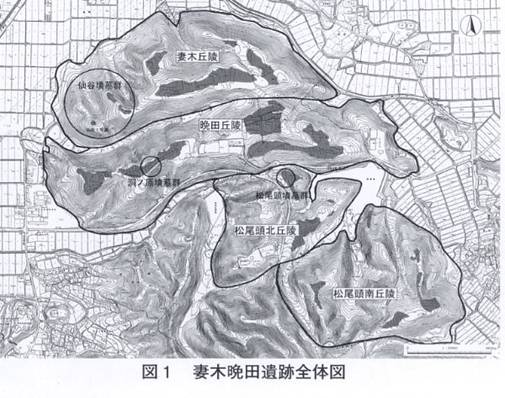

妻木晩田遺跡の立地する丘陵は、小規模な開削谷の存在により、複雑な地形をなしている。東西方向に平行して伸びる妻木丘陵と晩田丘陵、さらに松尾頭南丘陵を加えた三つの丘陵が、弥生時代の主な集落域である。

妻木晩田遺跡の調査結果に、住居域と墓域との位置関係、墓域内での墳墓構成・集団の階層性を検討して、結果をまとめてみる。

① 墓域には居住域から500m前後の距離、もしくは地形をもって明確に分離された位置に形成されており、土器1型式前後の比較的短い時間幅で別丘陵に移動している。

② 墓域内の墳墓は、立地・墳丘形態の分析から三つに類型化され、これらが一時期の墓域を構成したものと考えられる。

③ 墳墓に見られた階層性は、同時期の居住域の構成を投影したものと理解すべきである。その際、居住単位に見られる大型竪穴住居の存在は重要であり、居住単位を代表するリーダーの存在を想定させるものである。

④ 居住単位のリーダーやその世帯が集団墓域からピックアップされることにより墓域に分化が生じた段階と評価される。さらなる階層分化が進展したことが想定される。

弥生後期の墳墓は、各地の事例から見て極めてバラエティに富むと思われる。集団墓からの発展過程についても地域ごと、または集団ごとに異なるプロセスが想定される。

(「妻木晩田遺跡発掘調査研究年報2004」より抜粋)

四隅突出型墳墓

ルーツは高句麗?

四隅が異様に突出した特異な形態をもつこの古代の墳墓が世に出たのは、一九六九年、島根県瑞穂町の順庵原遺跡で当時中学校の教師であった門脇俊彦氏が発見し、報告したのが最初であった。その後、松江市来美一号墓、さらに安来市仲仙寺古墳群からこの形を持つ墳墓が検出され、一九七0年、山本清氏(島根大学教授・当時)により四隅突出型方墳と名づけられたという。

この特異な四隅突出墳は、東は富山市の杉谷四号墓から、西は広島県千代田町の歳の神東遺跡まで、日本海沿岸の北陸・山陰から石見、江の川上流の中国山間地へと広がり、手元の資料によれば、最近保存が決定した鳥取県妻木晩田遺跡・洞の原墳丘墓を含め、二九群六二基の墳墓が記録されている。消滅したものも少なくはないが出雲には伯太町のカウカツ、安来市の仲仙寺・宮山・下山・塩津、出雲市の西谷などの墳墓群が残されている。

これらの墳墓は大きさはともかく、四隅を突出させ、貼石を持っていることを大きな特徴とし、その墳墓の上で祭祀を行った跡も検出されていると報告される。この突出部は何を意味するのか様々な説があるが、「生者とは別、死者の世界」で用いられる施設で、四天王と同じように各隅の突出部に悪霊を塞えぎるための楯を樹てたり、楯持つ「門守り人」を配し、・・・・・と説く水野正好氏の説を紹介しておこう。

四隅突出型墳丘墓は祭祀に青銅器が使用されてきた時代が終り、「青銅器のまつりにかわる新しいまつり、首長の死に際して執り行なわれるあたらしいまつりの場」として中国山間地に登場し(成立期・弥生時代中期)、その後出雲に巨大な四隅突出型墳丘墓が築造され(完成期)、山陰・北陸地方へと東に広がりをみせ、出雲勢力が日本海を通じ山陰から北陸の勢力四隅突出連合をくみ、やがてヤマト勢力に押されて終末期(古墳時代初頭)を迎えた、と、まとめてあった。

一方、この四隅突出墳について上田正昭氏は「朝鮮半島北部の滋江道蓮舞里で発見され(古代出雲の研究課題)」「高句麗にル-ツを持つのではないか(日本古代文化の接点を探る)」と指摘され、前島己基氏は「基壇上に敷石の段差を二重に持つ(安養寺三号墳)ことから『高句麗将軍塚』に代表される高句麗積石塚との連想」を唱えている。

いずれにしても「倭国大乱」と中国の歴史書『後漢書』に記されている時代に、この四隅突出墳丘墓が出雲勢力のもとに築造され、その勢力が日本海沿岸を席巻し環日本海文化圏を形成していたのは明らかである。

四隅突出墳丘墓はその特徴から発掘してみなければ(現状の墳丘の形態だけでは)わからないとうことから、見学にいっても、発掘中であるとか、埋め戻されて復元部分が表に出ているとか(例えば矢谷墳丘墓など)でなければ、よくわからない。

洞ノ原墳墓群

洞ノ原東側丘陵(標高約110m)には、弥生時代後期初頭(1世紀)~後期中葉(2世紀前葉)にかけて造営された25基の墳墓が見つかりました。このうち山陰地方特有の四隅突出型墳丘墓とわかるものは11基確認されています。この墳墓群で、もっとも古いのは、四隅の突出しない2号墓で、この2号墓を取り巻くように大小の墳丘墓が円形に列んでいます。この中には1辺が1~2mという超小型の四隅突出型墳丘墓も含まれています。妻木晩田遺跡の中でも、最も美しい景観に恵まれたこの場所は、前半期の妻木晩田遺跡を支えた王族の墓地であったと考えられます。現在、初期整備に伴い墳丘墓が復元されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|