漢民族

漢文学と日本

漢 かん

前202〜後220年に中国を支配した王朝。後8〜23年に新王朝による断絶があり、それ以前を前漢、以後を後漢とよぶ。前漢の首都は、現在の陝西省西安市付近の長安。後漢の首都は現在の河南省洛陽市。長安が西方、洛陽が東方に位置していることから、現在の中国では、前漢を西漢、後漢を東漢とよぶ。

漢民族

漢民族 かんみんぞく 中国人の大多数を占める民族。漢族、漢人ともいう。中華人民共和国内では、「漢族」は同国を構成する56の民族のひとつとしてあげられているが、その人口は総人口約12億の92%にのぼる。また、海外にくらす「華人」「華僑」も、一般には漢民族の一部としてかぞえられる。

しかしながら、「民族」の定義はつねに、ある種の曖昧(あいまい)さをともなう。とくにこの巨大民族の場合には、何をもって漢民族とするのかを明確に定義することはむずかしい。「漢語」あるいは「中国語」という言語的共通性でくくろうとしても、中国語の中には標準中国語のほかに粤(えつ)語(広東語)、呉語(上海語)など、たがいにほとんど通じない多様な方言があり、けっして均一ではない。衣食住などの生活習慣をとってみても、北と南、沿岸部と内陸部では大きな相違があり、さらにひとつの省や地区の中でもかなりのバリエーションがみられることもまれではない。

その半面、漢民族の周囲にくらす非漢民族の中には、漢民族の言語や風俗習慣に同化してしまい、外見上、あるいは自己意識のうえでも、ほとんど非漢民族としての痕跡をとどめていない人々が多数存在する。

漢民族の輪郭の曖昧さは、その歴史的形成過程を考えればむしろ当然ともいえる。中国文明は、北方の黄河流域に発したが、初期段階から同地域にはさまざまな文化伝統をもつ集団が存在していたと考えられている。それらがある程度の文化的複合性をたもったまま政治的に統合されていったのが、古代中国王朝だった。

このような当初からの複合性はまた、中国が周辺にくらす異民族社会をとりこんで拡大していく過程によって、さらに複合的なものとなっていった。近代以前の中国では、漢民族に文化的に同化した異民族は、称号や官職をあたえられ、科挙の受験資格をあたえられるなどして、一般の漢民族の民衆と区別のつかない存在になっていくことも少なからずあった。

このように、起源的には異質で雑多な人々が、共通の中国文明にふれ、その政治的・文化的権威の枠組みに参加することによりつくりあげていった集合体が漢民族なのである。彼らの文化的共通項となったのは、漢字という文字によって伝達される古典的知識や行動規範など、権威の枠組みをかたちづくった文化的伝統だった。

だが、日常使用する言語や衣食住の細部などはこうした伝統の圏外にあり、均一化されないまま各地の地方文化として維持された。漢民族は、異質なものをある程度異質なままとりこんでいくメカニズムを有していたからこそ、人類史上例をみないほど大規模になりえたのだとも考えられる。

近代以降になると、漢民族の輪郭や自己意識にも変化が生じるようになった。それは西洋や日本など、ほかの国々・民族に対置されるべき存在として、中国のナショナリズムの枠組みの中で再認識されていった。また、今日の中華人民共和国における「漢族」というカテゴリーには、多民族国家・中国の一構成要素としての意味付けがなされている。

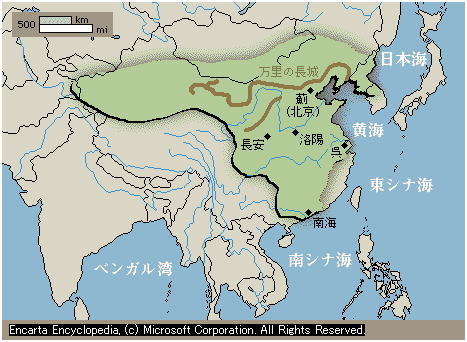

漢王朝の支配地域

前202年から後220年まで中国を支配した漢王朝は、8〜25年の王朝断絶期をはさみ、前期の前漢、後期の後漢にわけられる。 前漢は都を長安に、後漢はルオヤン(洛陽)においた。この時代には、中央集権的な官僚制が確立し、儒教が政治の思想的基礎になった。陸上の交通路がヨーロッパまでのび、中国文化は周辺諸国に大きな影響をおよぼした。

漢文学 かんぶんがく

日本人があらわした漢詩文や文学的な漢文。上代から明治にいたるまで、日本の知識人は、人格形成や教養のために中国の古典をまなび、自分たちの思想や感情を中国語で表現してきた。

ただ、中国語と日本語とは文法がことなり、また漢語が日本語の中に定着していくときに、元の意味とのズレなども生じてくる。日本人は日本語にひきずられる傾向にあり、正確な漢文を書く難しさも同時にかかえてきた。このような日本人特有のクセを、和習あるいは和臭という。

しかし、これを中国文学としてあつかうなら、たんなる欠点にすぎないが、中国語で書かれた日本文学とみれば、日本人の独自性の表れとなる。漢文学は外国のすすんだ文化を吸収・消化し、かなの作品では表現できない複雑な思想やレトリックを自分のものにするためにえらびとった表現手段であり、日本文学の一部としてかけがえのない位置を占めているといえる。

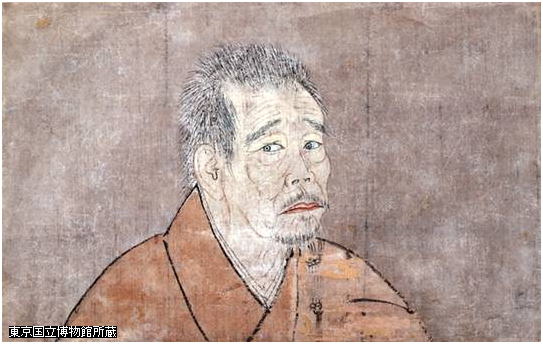

一休宗純

臨済宗の高僧、一休(1394〜1481)は、形骸化した形式や規律を否定して自由奔放に生き、みずから風狂の人、狂雲子と号した。彼の「狂雲集」「続狂雲集」には、巷(ちまた)で遊女とあそび酒をたのしむことをうたった独特の漢詩が多数おさめられている。連歌の宗祇、宗長、能の世阿弥、茶の村田珠光らとも交流し、室町時代の文芸、芸道の成熟に影響をあたえた。

東京国立博物館所蔵

奈良時代には、天平文化を頂点とする中国文化模倣の時代にふさわしく、漢文による歴史書「日本書紀」や漢詩集「懐風藻」がつくられた。しかし一方では、和化漢文あるいは変体漢文とよばれる、かなり日本語に近い漢文をつかった「古事記」「風土記」も生まれた。

平安時代初期には、天皇の命令で漢詩文集がつくられ、その作品は、おもに中国の南北朝時代から唐初期にかけての文学に影響をうけていた。しかし9世紀半ばに、唐中期の詩人白居易の詩文集「白氏文集」が輸入されると、以後これを手本に漢詩文が流行するようになる。その代表的な詩人となったのが菅原道真であった。

平安中期には、そのころ盛んになった和歌・日記・物語などの仮名文学と交流してたがいに影響しあうようになった。11世紀初めの「和漢朗詠集」は、漢詩文の一節と和歌を同じテーマごとにならべたもので、近世にいたるまでひろくよまれ、さまざまな文学作品の発想や表現の源泉になった。

インドで生まれた仏教が、漢文に訳された経典とともに大陸から伝来してからは、僧侶も漢文学の担い手として重要になった。真言宗をひらいた空海もそのひとりで、漢詩人としてもすぐれた作品をのこしている。また、中国語を日本語に翻訳する方法として、漢文訓読がおもに寺院で開発されたが、この方法でよみくだした文章は漢文訓読体といわれ、仮名の文章とはことなる言葉遣いやリズムをもっていた。両者が融合した文体が和漢混交文で、中世以降の日本語の主流となっていく。

鎌倉時代に生まれた新しい仏教宗派の中で、禅宗は漢詩文を重んじた。鎌倉・室町両幕府は、宋・元・明の新しい文化をもたらすものとして禅宗を保護し、中世の漢文学はおもにそれらの寺院を舞台に展開した。この禅林文学は五山文学とよばれている。

日本人僧の留学、中国人僧の来日も日常的におこなわれ、中国語のできる禅僧は外交官としても活躍した。代表的な漢詩人に、室町初期の義堂周信、絶海中津、中期の一休宗純がいる。禅僧の作品や中国古典の研究は、同時代の和歌・連歌・謡曲・日本古典研究などに影響をあたえている。

戦国の世がおわって、平和がおとずれると、安定した社会をささえる思想や学問がもとめられた。藤原惺窩、林羅山らの学者は儒学の新体系である朱子学をひろめ、近世の学問の基礎をつくるとともに、仮名草子などにも影響をあたえた。18世紀にはいると、新井白石、室鳩巣が幕府につかえ政治をうごかしていく。

いっぽう、荻生徂徠や伊藤仁斎は、朱子学を批判して、実証的な学問を提唱し、この影響をうけて国学が生まれる。徂徠は学問の一部として漢詩をつくることを重んじたことから、弟子である服部南郭などは杜甫、李白といった唐詩を手本に新しい詩風をつくった。18世紀後半にはそれに対する批判がおこり、菅茶山、市河寛斎ら、宋詩にならって日常的な観察や感覚を重んじる詩人があらわれた。また、19世紀には頼山陽がでて、その著作「日本外史」が幕末から明治にかけてのベストセラーとなっている。

近代以降は、宋詩や清詩が隆盛し、また森鴎外や夏目漱石のように漢詩文にすぐれた作家がいたが、やがて欧米文化の波にあらわれ、日露戦争を境にその伝統はおとろえていく。