騎馬遊牧民

騎馬遊牧民 きばゆうぼくみん 文字どおりには騎馬を常用する遊牧民を意味するが、歴史の分野では中央ユーラシア草原で騎馬軍団を擁して活躍した遊牧民のスキタイや匈奴などをさす。

騎馬遊牧民の匈奴が勢力を伸ばし始める 前300年

モンゴル高原の騎馬遊牧民匈奴(きょうど)は、戦国時代に中国北方地域をおびやかしはじめた。そして秦の時代になると、始皇帝(在位前247〜前221)は匈奴討伐をおこなうとともに、万里の長城を大修築、延長して侵入を阻止した。前200年、漢の高祖による匈奴討伐軍が敗退し、漢と和をむすんだ匈奴は、その後、全盛期をむかえる。

スキタイ Skythai

カルパティア山脈からドン川にいたる黒海北方の草原地帯に前8〜前7世紀ごろ出現し、前6〜前3世紀に活躍した騎馬遊牧民族。スキタイとは古代ギリシャ人がつけた名である。精悍(せいかん)な彼らは、西アジアに侵入してアッシリア帝国をゆるがせたり、アケメネス朝ペルシャをくるしめた。動物意匠に特色のある美術工芸を生みだし、前4世紀にもっともさかえたが、前3世紀にサルマート族が侵入してきておとろえ、その後この地域はサルマティアとよばれるようになった。

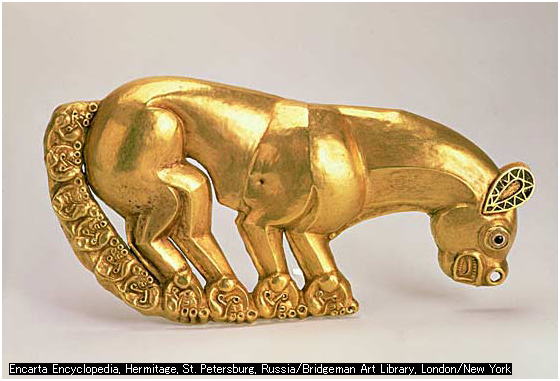

スキタイの金の飾り板

中央ユーラシアの草原地帯で活躍した騎馬遊牧民スキタイは、動物をモチーフにした金属工芸で知られる。写真は、ヒョウをかたどった金の飾り板で、一部にコハクと七宝がほどこされている。カフカス北部で出土した。前7世紀末〜前6世紀初頭。サンクトペテルブルク、エルミタージュ美術館蔵。

牧畜を生業として移動する遊牧民の発生についてはまだ不明な点が多いが、馬にのることを日常化して広範囲に移動できる手段を遊牧民が獲得し、隣接する定住農耕地帯に脅威をあたえたり、また東西間の交易に大きな役割をはたすようになったのは、前1000年より少しあとのことであった。草原地帯東部のモンゴル、南シベリアと、西部の北カフカス、南ロシア方面でもほぼ同時に遊牧民が政治権力をうちたてていたらしい。

スキタイの活躍

そのような騎馬遊牧民のうち、最初に歴史上に名をのこしたのがスキタイである。彼らは前8世紀末から前7世紀初めにかけて北カフカス、南ロシアの草原にあらわれるや、すぐに南下してオリエントに侵入し、アッシリアの傭兵的役割をはたしたり、また各地で略奪をはたらいた。

彼らの文化は、独特な形の轡(くつわ)などの馬具、鏃(やじり)の先端が3つにわかれた三翼鏃(さんよくぞく)と鍔(つば)の形が逆ハート形のアキナケス剣に代表される武器、シンプルだが力強い表現の動物文様をほどこした金属美術工芸に大きな特徴がある。この馬具、武器、美術をスキタイ文化の3要素とよぶこともある。スキタイ文化の起源については、かつては南ロシア土着説が有力であったが、最近、草原地帯東部での発掘がすすむにつれてモンゴル方面とする説が注目されている。

サルマタイと匈奴

スキタイについで草原地帯を支配したのは西部ではサルマタイ(サルマート)、東部では匈奴である。匈奴は前3世紀末にモンゴル高原を統一すると、西方の天山山脈一帯にまで進出し、そこをとおる交易路(いわゆるシルクロード)を支配下においた。匈奴は漢からさらってきたり、あるいはみずから逃亡してきた人々をとりこんで国家体制をととのえ、軍事的には漢に匹敵するほどの勢威をしめした。

騎馬遊牧民がつくりあげる遊牧国家は、遊牧民だけからなる単純な軍事国家ではなく、さまざまな言語や宗教をもつ定住農耕地帯出身の官僚や農民、手工業者、商人などをふくむ複合的な国家であるが、匈奴はまさにその雛形(ひながた)を提示したのであった。

大移動と定着

後3世紀ごろから草原地帯の東部でも西部でも騎馬遊牧民が大挙して南下し、移動先に定着する傾向がみられる。中国では五胡十六国時代とよばれ、ヨーロッパではフン族の移動を契機として民族大移動時代がはじまる。この混乱は6世紀中ごろにチュルク(トルコ)系遊牧国家の誕生で一応の安定をえる。東部から中部にかけては突厥、ついでウイグル(→ ウイグル人)が覇権をにぎり、西部ではブルガールやハザルが南方のビザンティンやアラブと対等な関係をつくりあげた。

この時代に共通する特徴としては、遊牧民がはじめて独自の文字をもつようになったこと、仏教、マニ教、キリスト教、ユダヤ教といった教典をもつ宗教をうけいれるようになったこと、商人を仲介として交易を大規模におこなうようになったこと、その結果として都市がつくられるようになったことなどがあげられる。

モンゴルの登場

9〜10世紀にはチュルク系にかわってモンゴル系騎馬遊牧民が台頭してくる。東部ではまず契丹(キタイ)が万里の長城の南にも進出して遊牧国家と中国王朝とを結合させたような遼朝をきずき、その後ツングース系の女真がたてた金朝を間にはさんで真打ちのモンゴルが登場する。モンゴル帝国こそは質的にも量的にもそれまでの遊牧国家の総決算、総仕上げの姿とみなすことができる。その後もモンゴル高原にはタタール部、オイラト部などが一時的に勢力をふるうことがあったが、大帝国をきずくことはなく、その役割はロシアと清朝がはたすことになる。

騎馬民族説について

なお騎馬遊牧民と近い用語に、東洋史家の江上波夫氏が普及させた「騎馬民族」がある。江上氏は騎馬遊牧民に代表されるような複合的な国家を形成するものを騎馬民族とよび、世界の主要民族を騎馬民族的なものとそうでないものとにわけ、定住農耕地帯での国家形成は少数の騎馬民族が支配者として侵入することによってはじまると説いた。その例として日本の古墳時代の大和政権成立をとりあげ、それは大陸から東北アジア系の騎馬軍団が征服者として渡来してうちたてられたとする説を提唱した。

天皇家が日本土着ではなく大陸出身であるとするこの騎馬民族征服王朝説(略して騎馬民族説)は、太平洋戦争直後の言論活動が自由になった風潮の中で、とくに一般の歴史愛好家からは広く支持をあつめたが、歴史学、考古学、民俗学の専門家からは、おおむね拒否されている。