�Ñ�y��̍쐬���@�Ƒ�����@

�@�@�@�y��

�@�@400�N�� - 450�N�� �{�b�킪�嗤����`���

�@�@���N��������̓n���l�W�c�ɂ���āA�낭��ɂ�萬�`��1000��C�ȏ�̍����ŏĐ�����{�b��(������)�̐���Z�p��������ꂽ�B�{�b��͖���(�ނ䂤)�����������D�F�����y��ł���B���S�ƂȂ����H�[�͑��{�̓��W�q(�����ނ�悤)�ŁA���p�G��̂ق��Õ��ł̑��ՋV���ɂ�������ꂽ���̂��e�n�ŏo�y���Ă���B�Ȃ��A�����̖퐶�y��͓y�t��(�͂���)�Ƃ��Ďϐ����p�����p�Ɍp�����Ă���ꂽ�B�܂��{�b��͓��p�G��Ƃ��Ă͎�Ƃ��Ē����p���P(����)��فA������p�ɂ������Ă���

�@�@13,000�N�O - �O400�N�� �ꕶ����

�@���{�ł́A���Ί펞��ɂÂ���1��3000�N�O���납��y�킪������悤�ɂȂ�A�ꕶ�������͂��܂����B�H���̎ϐ�����ۑ��ɂ�����y��̎g�p�́A�����̐l�X�̐�����傫�������A���������̈��]���ƂȂ����B�ꕶ�l�����̑����͓�������̂悢��n��̒G���Z��(���Ă��Ȃ��イ����)�ɂ��݁A��Ƃ��Ď�⋙�J�A�̏W�ɂ���Đ��������Ă����B

�@�@�ŋߏ\���N�̌����̐i�W����A�ނ�̐����͎��̏W�ȊO�ɂ����n�I�Ȕ_�k��N���т̊Ǘ��͔|�A�����Ȍ��ՂȂǂ������Ȃ��A�܂����x�Ȏ��H�|���^���z���ȂǑ��l�Ȑ����Z�p����g���Ċ��ω��ɓK�����Ă������Ƃ��킩���Ă����B�W��������܂ōl�����Ă������̂��A�͂邩�ɑ�K�͂Œ����Ԃɂ킽����̂����X�ɂ݂����Ă���B

�@�@�܂��ꕶ����O���̒n�w����C�l�⃀�M�̑��݂����߂��v�����g�I�p�[�������o�����ȂǁA���n�I�ȍ������Y�̉\�����Ђ߂��؋����݂����Ă���A�ꕶ����̐����E�����Ƃ������S�̑��ɂ��čĕ]���������߂��Ă���B�X���̑啽�R���T���(����������܂��Ƃ���������)����o�y�����y��Ђ��A�ŐV�̉Ȋw�I�N�㑪��@�őO1��4500�N(1��6500�N�O)����̂��̂Ƃ����ȂǁA�ꕶ����̂͂��܂������ɌÂ��Ȃ�\��������B

�@�@�@�O1600�N�� - �O1300�N�� �I�Z�A�j�A�Ƀ��s�^�����L����

�@�@�I�Z�A�j�A�ŌẪ��s�^���y�킪�A�����l�V�A�ɑ�����j���[�M�j�A�t�߂̃r�Y�}�[�N��������|���l�V�A�̃T���A�ɂ����Ă̍L���n��Ŕ�������Ă���B�N��͂����Ƃ��Â����̂őO1600�N�A�V�������̂͋I���O�ゾ�����B�|���l�V�A�ւ��̕����������炵���l�X(�I�[�X�g���l�V�A�l)�́A�����l�V�A���ւđO1300�N����ɂ̓t�B�W�[���琼���|���l�V�A�̃g���K�A�T���A�ɒ蒅�����ƍl�����Ă���B�ނ�̓J�k�[���������q�C�p�����C�m�����������A�^���C������C�����͔|����_�k���ł��������B�y��ƂƂ��ɔ��@���ꂽ���j����A�ނ炪�琔�Skm���͂Ȃꂽ�L��Ȍ��Ռ��������Ă������Ƃ��킩��B�|���l�V�A�ł͋I���O�ォ�琔�S�N�̊Ԃɓy����������Ȃ��Ȃ�A�Đ������������Ă�����(�ΏĂ�����)�����݂܂Œ����̒��S�ƂȂ��Ă���B

�@�@�@13,000�N�O - 12,000�N�O ���{�ŏ��̓y��

�@�@���{�ŌÂƂ�����y��́A���茧�̕��䓴�A����אΐn(������������)�ƂƂ��ɂ݂��������N�����y���A�����̐����A�o�y�̓������y��(�Ƃ���イ����ǂ�)�Ȃǂ��L���ł���B�������͓y��\�ʂɔS�y�̏������͂�������̂ŁA�S�y�Ђ����͂�������N�����̈��Ƃ�����������B����痲�N�����n�y�킪�O1��1000�N����ɂ͂��܂�ꕶ���㑐�n���̓y��̒��ł����Ƃ��Â����̂Ƃ���A�{�B�e�n�ł݂����Ă���B�������ߔN�A�����y��Ȃǂŗ��N�����y����Â��y��̑��݂����炩�ɂȂ����B

�@�@�X���I�c���̑啽�R���T(����������܂��Ƃ���)��Ղ���o�y�����������������y��Ђ͍ŐV�̉Ȋw�I�N�㑪��@�őO1��4500�N�̂��̂Ƃ���A�y�핶���̎n�܂肪�����3000�N�ȏ�������̂ڂ�\�����w�E����Ă���B

�@�@�@�y��@�ǂ��@

�@�@�S�y�����˂Č`������A�������ďĂ��������A�֖�������Ȃ��f�Ă��̗e��B

�@�@�����͗q(����)�����킸�A��Ă��̊J�����ŏĂ����B�Đ����x�͓�����ɂ���ׂĒႭ�A650�`950��C�����ŁA�Đ����Ԃ�1�`5���ԑO��ƒZ���B����ł��A�S�y���ɂӂ��܂��Ήp�ȊO�̍z���͉ΔM�ɂ���ĕϐ��A���k���邽�߁A�y��̒a���ŐH���̎ϐ����ɍP��I�ɗ��p�ł��鐅�ɂ��Ƃ����ɂ����Ă������Ȃ��e�킪���܂�A�H�����͂����S�ɁA�L���ɂȂ����B�C�M���X�̍l�Êw�҃`���C���h���w�E�����悤�ɁA�y��̒a���́A�l�ނ����w�ω�����ɉ��p�����ŏ��̊v���I�ȏo�����ł������B

�@�@�y��ɂ͓��{�̓ꕶ�y��A�퐶(��悢)�y��A�y�t��(�͂���)�A������A�W�A�̍ʕ��y��(�� �ʓ�)�A�����A�����A�쑾���m�̃��s�^�y��A���ꔪ�d�R�̃p�i���ĂȂǁA����ƒn��ɂ���Đ������̗l��������B�l�Êw�ł͐�j����̓y��Ɍ��肵�Ă����ꍇ���������A�j���[�M�j�A��A�t���J�A�C���h�Ȃǂ̑����̍��ŁA���݂�����Â����Ă���y��̕���������B

�@�@�@II �y��̋N��

�@�@��y�펞��ɂ́A��^�̖̎��̊k���^�̒��̗��k�A�b��̔�܂�ݑ܂Ȃǂ𗘗p�����e�킪�����Ă����B����■(��)�A����҂A���܂��܂Ȍ`�ƕ��l����(����)�ނ����B�����B�ׂ����҂��Ă̓����ɔS�y���͂�ƁA�����ꂵ�ɂ����e�킪�ł���B���ꂪ�Ύ��ŏĂ��A���R�ɓy�킪�������ꂽ�Ƃ�����������B�@

�@�@�`�F�R�ł�2��7000�N�O�̈�Ղ���A�ꕶ����̓y��ɂ������n��_�����Ă����F(�q)�̐Ղ��o�y���A�Ԃ����F�ǂ͓y��̂悤�ɏĂ����܂��Ă����Ƃ����B�y��̔����ɂ���āA�͂��߂Ă��炩���H���ƃX�[�v�����܂�A�������̑f�ނ̂��܂݂��Ƃ������u���o�̊v���v���l�ނɂ��������Ƃ�����������B

�@�@�������A�y��̒a���ȑO�ɂ���̂��ڂ݂��܂ɐ��ƐH��������A�Ă����ق��肱��ŕ�����������@�͑��݂����B�ނ��낱�������P���I�Ȏϐ����̌o���ɂ���āA���炩�����₨�������X�[�v�̖���m���Ă����l�ނ��A����炪���ł��H�ׂ���悤�ɍH�v���d�ˁA�₪�ēy��������ƍl�����ق����������Ȃ��B

�@�@���ẮA�y��͐��E�e�n�̌Ñ㕶���̔��˒n�łقړ����ɔ��������ƍl�����Ă����B�������A���{�e�n�≈�C�B�A�A���[���쉺����A���������]�ȂȂǂ��琢�E�ł������Ƃ��Â�1��2000�N�ȏ�O�̓y�킪���X�Əo�y���A�y��̋N�������A�W�A���k���炵�����Ƃ��킩���Ă����B������g�q�]����Ȃǂ�������ƌÂ��y�킪�݂���\�����Ȃ��Ƃ͂�����Ȃ����A�����_�ł͓��{�̓ꕶ�y�킪���E�j������Ƃ��͂₭�o���������̂̂ЂƂł���A���̑��`�̊m�����A�\���̖L�����A�͋����ɂ����āA���E�ɂق��肤�鎊��ł��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ����낤�B�Ȃ��ߔN�A�X���̑啽�R��I���(����������܂��Ƃ���������)����1��6500�N�O�Ƃ����y��Ђ��o�y���A��������������u���E�ŌÂ̓y�핶���v�Ƃ����Ē��ڂ���Ă���B

�@�@�@III ���{�̓y��

�@�@�@1 �ꕶ�y��

�@�@�^�e��Տo�y�̓ꕶ�y�� �ꕶ�O���̖������璆�������̓y��B���̎����̓y��́A���܂��܂Ȋ�`���݂���悤�ɂȂ�A�������h��Ȃ��̂������B�O����t���璆�������ɂ����āA�ۖ؋|�����(���݂���)�Ȃǂ̗L�@���̈╨�������A��ʂ̃C���J�����o�y�����̂����̎����̑w�ł������B�����Ƃ����̓y�킪1�ԑ傫���A������50.2cm�B�\�s������ψ����

�@�@���E�ł��A�ŌÂ̋N�������Ƃ������{�̓ꕶ�y��́A�N��ɂ��`�Ԃ╶�l�̕ω��ɂ���đ��n���A�����A�O���A�����A����A�ӊ���6���ɋ敪����Ă���B�ꕶ�̖��̂́A�A�����J�̓����w�҃��[�X����X�L�˂̔��@���̒��Ŏg�p�������Ƃɂ����̂ŁA�y��̕��l�ɂ͐������̎�ނƕω����݂���B��{�͊�ǂɂ��낪���ēꕶ������Z�@�ŁA�Q�R(���Ђ�)�͐A���@�ۂ���肠�킹�Ă���ꂽ�B�E�Q��ƍ��Q��̑g�ݍ��킹��Q�荇�킹�ŁA�����Ƃ������镶�l�̕ω�������B

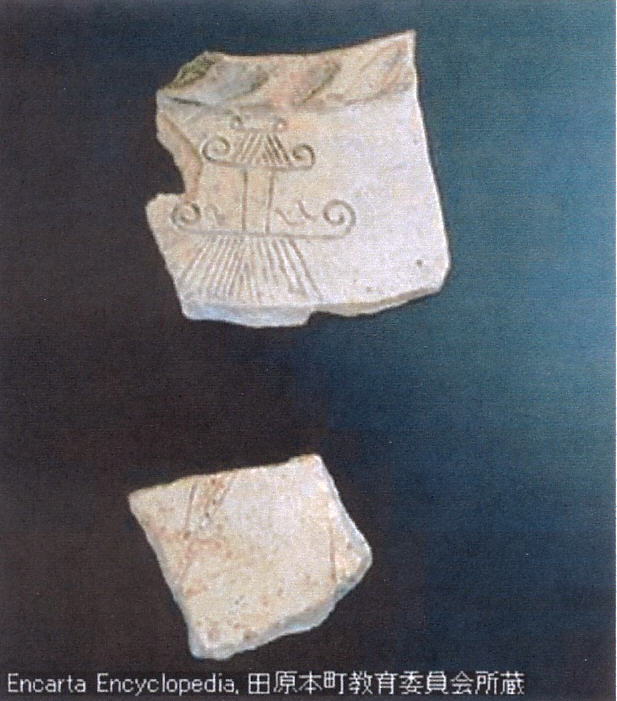

�@�@�����{�Ō�̓ꕶ�y��

����s�̊ێR��Ղ���o�y�����ꕶ�ӊ��̓y��B���N�����̉e���������Ėk��B�k�����ł����Ȃ�ꂽ�x�Ε������݂����������y��ł���B�{��Ղ���́A��������Â����(����)�̐Ղ������y��Ȃǂ��o�y���Ă���A���̎����퐶����Ƃ����������B�E�̍���(������)�̍�����11.5cm�B���ꌧ����ψ���� .

�@�@����ɁA�ׂ��|����L�k�A���������̖_�A�S�y�R�Ȃǂ𗘗p������ڈȊO�̕��l���A����ƒn��ɂ���ăo���G�e�B�ɂƂ݁A�N������肷��l�Êw��̏d�v�Ȏw�W�ƂȂ��Ă���B�����Ⓦ��A�W�A�A��Ă��͂��ߐ��E�e�n�̐�j�y��ɂ���ڕ��l�݂͂��邪�A�ꕶ�y��قǂ̕ω��͂Ȃ��B

�@�@���]���L�ˏo�y�̓ꕶ�y�� ���]���L�˂́A��t�s�ɂ�����{�ő勉�̊L�˂ł���B���]�����Ƃ�����W���y�킪��ʂɏo�y���Ă���A����͊֓��̓ꕶ���������\������]��B���y��̃Z�b�g�ł���B��t�s�����]���L�˔�����

�@�@���n���`�����̓y��́A��O�Ȃ��H�����ϐ������邽�߂̓�(�Ȃ�)�ł���A���a��荂���̂ق����傫���[���ł������B�O���ɂ͐�����p�̊�Ƃ��Ă̐��o�ꂷ��B����܂Ő[������ؐ��e��ȂǂɂƂ�킯�ĐH�ׂĂ����̂��ɂ�������A�����͖������łȂ����o�I�Ȕ��ӎ����d�v�ɂȂ����B�ꕶ����������������߂������ɂ́A�y�핶�����߂��܂������W���Ƃ��A�Ή��y��ȂǑ��`�I�ɂ����_�ɒB����B�����ӂ��A�H��⒙���e��ȊO�̍��J(������)�p�y��A�����p���P��(�� �P����)�ȂǁA���܂��܂ȗp�r�Ɗ�`�̓y�킪���܂ꂽ�B

�@�@����`�ӊ��̓ꕶ�y��͒����̕������p�����Ȃ���A�p�r�s���̂��܂��܂ȍ��J���A���F�`�y��A�}�{(���イ��)��y�r�ɂ�������Ȓ����y��Ȃǂ̎�ނ����킦��B���l�ł́A����(���肯��)�ꕶ�ȂNJȑf�Ȃ��̂����B�����B�ӊ��̓����{�ł́A�X���̋T�������y��(�� �T�������)�ɑ�\����邤�������I�Ȗ����y�킪�������A�ꕶ�y��Ƃ��Ă�࣏n�����ނ����邪�A���_�k�����̍L����ƂƂ��ɁA�₪�Ė퐶�y��ɂƂ��Ă�����Ă����B

�@�@�@�@2 �퐶�y��

�@�@���ÁE����Տo�y�̖퐶�y�� �퐶�����㔼�̓y��B���̎����̓y��́A���Z�@���������ꂽ���Ƃ������Ĉ�ʂɔ���̂��̂������Ȃ�A��`����^������B�{��Ղł��A�ߋE�n���̒����̓y��ɂ悭�݂�����`��(������������)��A��]����y��̊�ʂ��ȂǂłȂłĂ��鉚����(�����������)����v�ȕ��l�\���ł���B�O�t���`���ꂽ�y��ȂǁA�G��y��̐�������̂��됷��ł���B�c���{������ψ����

�@�@���������A�����{�{���퐶��(�����s������)�ŏo�y�����y��ɂ��Ȃ�ł��̖��������B�N��͑O4���I�`��3���I����܂łƂ���A�O���A�����A����ɑ傫���敪�����B�낭����q���g�p���Ȃ��_�ł͓ꕶ�y��Ƌ��ʂ��邪�A�낭��̑O�i�K�̉�]������������ϐ��̂Ƃꂽ��`�A���Đƒ@(����)�����������@���Z�@�ȂǁA����Z�p�̔��B�͍ו��ɂ����ł���B

�@�@�_�k�����f���A���������邽�߂̚�(��)�ɑ�\�����퐶�y��̓����́A�g�������D�悵�A�֒������\����K�v�ȏ�̑������ł��邾���͂Ԃ����ȑf�ȑ��`�ɂ���B�������A�����{�ł͓ꕶ�y��̓����������̂��������G�Ȋ�`�Ƒ����̓y�킪�����A���k�n���̖퐶�y��̒��ɂ́A���Ƃł��ꕶ�y��Ɣ��ʂ��ɂ������̂�����

�@�@�@3 ���ꕶ�y��

�@�@���k�n���k���Ɩk�C���ɂ́A�퐶�����Õ�����͂Ȃ������B��B�A�l���A�{�B�ɖ퐶�������L�����Ă��A���̒n���̐�����Ղ͍̏W�A���J�A��ƎG���͔|�A���Ղɂ��������߁A���̎����{�B�̖퐶�E�Õ�����Ƌ�ʂ��đ��ꕶ����Ƃ�сA���k�n���̖퐶�y��̉e�����������������̎���̓y��𑱓ꕶ�y��Ƃ�ԁB

�@�@�@4 �y�t��

�@�@�퐶�y��ƊO����@�\�ɂ��܂�Ⴂ�͂Ȃ����A�Õ����ォ�畽������ɂ����Ă̐Ԋ��F�̓y���y�t��Ƃ�ԁB�n�ʂ��ق肭�ڂ߂Ė�Ă������f�Ă��y��ŁA����܂œꕶ�y��̓������������̂�����Ă������k�n���ł��A���̎���ɂȂ�ƁA�قڐ����{�Ƌ��ʂ���`�Ԃ̓y����g�p�����悤�ɂȂ����B�Õ����㒆������܂ł͍��J�p�ɂ�����ꂽ���A���J�p�ɂ͂₪�Đ{�b�킪������悤�ɂȂ�B

�@�@�@5 �{�b��

�@�@�Õ�����̐{�b�� �L�����L�c�S�{�����̌�N��Õ�(�݂Ƃ��낱�ӂ�)�o�y�̐{�b��(������)�B���̌Õ���6���I����̂��̂ŁA�V���E���p�̑����{�b��̑����̂������ł���B�����͎q�������r(�Ђ炩)�A�E�[�͑�t���͂����A�E����2�ڂ͎q�����r��t����(��)�B���̂ق��ɋ������n��⎨�Ȃǂ��o�y�����B�������������ُ���

�@�@�������o�y�̐l�ʖn���y�� ����(�����ɂ�)�ɂ����Ǝv����n�̍��ƂƂ��ɂ݂������l�ʖn���y��B�l�ʂ͉u�_�̊�Ƃ���A��a�����Ȃǂ����̂��Ĕn���E���A���̓y�������Ă�������ɂ��߂����̂Ƃ�����B��������������V�o�y�B8���I�㔼�B�����s����ψ����

�@�@5���I������ɂ́A���N�����암�̋Z�p�ҏW�c�̓n���ƂƂ��ɁA���ւ����������D�F�����y��ł���{�b�킪�o�ꂷ��B�{�q(���Ȃ���)�Ƃ������ȗq�������A1000�`1100��C�O��̍����ŏĂ����߂��邽�߁A���ɂ������ł���B�������}�M�}��ɂ͎キ�A�ɂ�����Ƃ�������̂Ŏϐ����ɂ͂����Ȃ��B�q��肩��Đ��܂ő�ςȎ�ԂƎ��ԁA�R����v���邽�߃R�X�g�������A�����̓��퐶���p�ɂ͏]���ǂ���y�t�킪�����Ă����B�{�b��͌Õ��̕����i�Ȃǂɂ�������ꂽ�ق��A������̒����e��Ƃ��đ�^�̂��̂����p���ꂽ�B

�@�@�@6 �엮���̓y��

�@�@����̋{�ÁA���d�R�Ȃǐ擇�����ɂ́A�ꕶ�������퐶�������܂������g�y���Ȃ������B�y��͌���ŕ��l�̂Ȃ����̂������A����A�W�A�̐�j�����ɋ߂��ƍl�����Ă��邪�A��̓I�Ȋ֘A�ɂ��Ă͂킩���Ă��Ȃ��B���d�R�ł́A��������������V��(���炮����)���ł���ꂽ�p�i���ĂȂǒቷ�Đ��̓y����g�p���Ă����B

�@�@�@IV �y��̐���Z�p

�@�@�@1 �ٓy�̒���

�@�@�ꕶ�y��������Ă݂悤 �y��̍ޗ��ƂȂ�ٓy�́A�Y���Ƒωΐ��̂���S�y��2�`3���̎R���ƕ��A�y���ʂ��@�������A�˂肠���Ă���B���������ƏĂ�����͏��Ȃ������`���ɂ����Ȃ�A���Ȃ��ƏĐ����ɂ��₷���Ȃ�B��Ă��̂��߂̔R���Ƃ���̑I���Đ��̎菇�����ۂ���Ă݂�Ən����v���邱�Ƃ��킩��B

�@�@��Ă��̉��x�ω��̋}�����A�s���肳�́A���Ԃ������ď��������x���������Ă����q�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��B�}�M�}��ɂ����邱�Ƃ��ł��A�������Đ���͒����̂��߉ɂ����Ă̎g�p�ɂ�����y���K�v�ł������B�ꕶ�����̓��k�n���암�̓y��Ђ̓y�͂���ƁA�S�y��2�`3���̎R���ƁA1���ȉ��̍��y(���A�y)���������Ă���B��������������ƁA�S���͒ቺ���邪�����͂͂₭�Ȃ�A���k�ɂ��Ђъ�����ӂ������ʂ�����B���O�ȗ���̉ߒ��ł��炢�Η��Ȃǂ��Ƃ�̂����A��C���ʂ����y�́A�������Ȃ��悤�ɂʂꂽ�z�ł݁A��Ï��ň����Ԃ˂�����B��������ƃo�N�e���A�Ȃǂ̓����ŕό`�����₷���Ȃ�A�S����������B

�@�@�@2 ���`

�@�@�y��̌`������ɂ́A��ʂ��Ď���Ƃ낭�됬�`�̕��@�����邪�A�ꕶ�y��͂낭����g�p���Ă��Ȃ��B����̋Z�@�̒��ɂ��A�S�y�����ł��˂����Đ��`�����Â��ˋZ�@�A�I(�Ђ�)��G(�Ђ�)�A�Ȃǂ̌^�̓��O�ɔS�y���������Đ��`����^�����Z�@�A�S�y�R�������Ă܂��d�˂Ă䂭�ςZ�@�Ȃǂ�����B���݂̒�����ו��̎d�グ�̂��߂̍��̋Z�@��A�@���Z�@���p�r�ɂ���ĕ��p�����B

�@�@�@3 ���l�Ƒ���

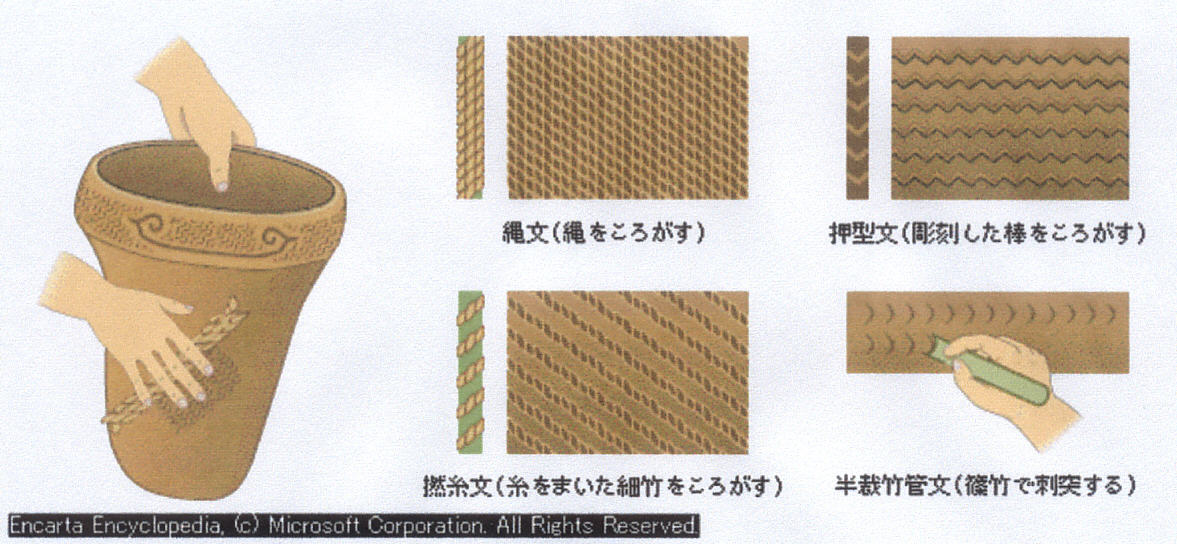

�@�@�ꕶ�y��̕��l�̕t���� �y��̎{���@�̂����Ȃ��̂�4�킠����B�����������l�͐��`��A�������Ԃ������Ă����Ƃ����ق������ꂢ�ɂ�����B���l�ɂ͑����̎�ނƑg�ݍ��킹������A���l�̓����ɂ���āA����ꂽ������n�悪����ł���B�ꕶ�ɂ������Ă��A���̑����A�{���A�Q(��)��̕����A�A�e���ɂ���ĕ��l�̕\��͂��܂��܂ɕω�����B

�@�@�y��̕��l�ɂ́A��(��)��_��L�k�A�Q�R�Ȃǂ�����������A���`��������A�S�y����S�y�R���͂����Ȃǂ̎�ނ�����B�ꕶ�y��̖��̂��ƂƂȂ����ꕶ�́A�Q�R�����낪���Ă���B���̂ق��A�g�R��_�ɂ܂������R�A���ݖڂ������_�����낪���ȂǁA�o���G�e�B�ɂƂ�ł���B�ꕶ�y��̕��l�Ƒ����́A�ꕶ�l�̐��E�ς�_�b�A��p(���ザ���)�Ȃǂ�\�����邽�߂ɓ���Ȕ��B���Ƃ������̂ƍl������B�܂��������̂Ƃ��ɓ������܂邢�Ȃǂ������Ă݂������ނ悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ����B����͐��R��h�~�Ȃǂ̂��߂ł���B

�@�@�@4 ��

�@�@���ʂ��̂悢���A�Ŋ��������̂��A�Đ��������Ȃ���B�Đ��͖�O�̖�Ă��ł����Ȃ��ꍇ�ƁA�q���g�p����ꍇ������B������Ă��ł��ꕶ�y���퐶�y��̏ꍇ�͒n�ʂł��̂܂Ă����A�y�t��̏ꍇ�͒n�ʂ��ق肭�ڂ߂����ŏĂ��B�ꕶ�y��̖�Ă��́A�V��̈��肷��t���H���̕��̂Ȃ����ꂽ���ɂ����Ȃ���B������������Ɋ��������y����Ȃ�ׁA1���ԂقNj����đ�ʂ�����(������)������B���̒��łƂ��ǂ��Ђ����肩�����Ȃ���A1�`2���Ԃ��イ�Ԃ�ɉ��M������R���őS�̂��������A�y�킪�ԔM����܂�2�`3���ԏĂ��B

�@�@���ÁE����Ձ@���炱�����������@�ޗnj����(����)�S�c���{���ɂ���퐶�O���`�Õ�����̑�W����ՁB�ޗǖ~�n�̒����Ɉʒu���A��Փ����ɂ��铂�Òr���ӂ���y��Ȃǂ��̎悳��Ă������߁A��O����悭�m���A1901�N(����34)���납��╨�ނ��w��ŏЉ��Ă���B

�@�@1936�`37�N(���a11�`12)�ɖ��i��Y��̎�œ��Òr�̔��@�����{����A100���������G��(���Ă���)�Z���A��ˈ�\�Ȃǂ��A��ʂ̓y���؊���o�y�����B�Ȃ��ł����ڂ��ꂽ�̂��A���̍����y��Q�Ƒ�ʂ̊G���L�����������ꂽ�y�킾�����B�����̐��ʂ��ӂ܂��ĕ������s����A���эs�Y��̓w�͂ɂ��A�E���ɂ�����퐶�y��̕ҔN���m�����ꂽ�B77�N�ɂ�40�N�Ԃ�ɒ������ĊJ����A�����܂�50���ȏ�̔��@�������Ȃ��Ă���B

�@�@���̌��ʁA��Ղ͈͖̔͂�30��m2�ɂ���сA���Ȃ��Ƃ�4�`5�d�̊����Ƃ�܂��W���ł��������Ƃ��킩����(�� ���W��)�B�W��������͐��퐶�Y�𗠂Â��铺���̒��^�A�t�C�S�̉H���A�������~�Ȃǂ���������Ă���B

�@�@���ÁE����Ղ́A�אڂ���V���s������(���݂�����)��Ղ���̏o�y�i���ӂ��߂�ƁA�S���̖��ɂ��Ȃ�130�_�ȏ�̊G���L�����������ꂽ�y�킪�o�y���Ă���B1991�N�ɂ́A�]���̖퐶����̌����̃C���[�W�����������悤�ȁA�O�t���������ꂽ�y�킪�o�y�����B���̘O�t�́A2�K�܂���3�K���Ă̏d�w�I�Ȃ��̂ŁA�����ɂ͒������̉Q����̉������肪���Ă����B����Ղ̂���܂ł̒����ł́A���̊G��ɂ���悤�ȑ�^�����������Ղ݂͂����Ă��Ȃ��B94�N�ɂ͕������ꂽ�O�t�����Òr�킫�ɂ��Ă�ꂽ�B

���ÁE����Տo�y�̊G��y���

�@�@���̊G��y��Ђɂ́A2�`3�K���Ă̘O�t���`����Ă����B�퐶���㒆���㔼�̂��̂ŁA�הn�䍑�̎���(3���I)����200�N�قǑO�̓y��Ƃ����BEncarta Encyclopedia�c���{������ψ����

�@�@���䓴�A��Ձ@�ӂ����ǂ����������@���茧�k���Y�S�g�䒬�ɂ��鋌�Ί펞�ォ��ꕶ����̓��A��ՁB��B�ł̋��Ί펞��I��������ꕶ���n���ֈڍs����ߓn���̗l���������������ƂŒm����B�����̉E�݁A�W��80m�قǂ̍���I���Ɍ`�����ꂽ���A�ŁA�Ԍ���12m�A���s��6m�A����3m�B

�@�@1960�N(���a35)����3��ɂ킽�锭�@�����������Ȃ�ꂽ�B�����A���{�l�Êw����ł͂��Â��ꕶ�y��̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����������g�D�I�ɂ����Ȃ��A���䓴�A��Ղ����̈�Ƃ��Ĕ��@���ꂽ�B

�@�@���A���ɂ͖�6m�̓y�w���͐�(��������)���Ă���A�n�\�ʂ̂������̑�1�w����ꕶ�����̉��^��(������������)�y��A���̉��̑�2�w����אΊj��אΐn(�� �אΊ�)�ƂƂ��ɒ܌`��(�߂�������)�y�킪�o�y���A��3�w����͍אΊj��אΐn�Ɨ������y�킪�o�y�����B���Ί펞��I�����ɓ����I�ȍאΊ�ɓy�킪�Ƃ��Ȃ����Ƃ��͂��߂Ċm�F����A�����A�ŌÂ̓y��Ƃ��Ē��ڂ����т��B��3�w�͕��ː��Y�f�N�㑪��@(�� �N�㑪��@)�����1��2000�N�O�̔N�オ���������Ă���B

�@�@��4�w�ȉ��͓y����Ƃ��Ȃ킸�A�אΊj�A�אΐn�A�듪��(����Ƃ���)�A���n��(���傤����)�A���(������)�A�~��(������)�Ȃǂ��o�y���A�ʼn��w�̑�15�w����́A���R��̑�^���ʉ��H�Ί킪�o�y�����B�����e�w����o�y�����╨�́A��B�̋��Ί핶���ҔN�̊�b�ƂȂ����B1978�N�ɍ��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B

�@�@����쎮�y��@�����킵���ǂ��@�����{�ɕ��z����퐶�O���̓y��̑��́B1931�N(���a6)�ɁA�������������̗����~���(���Ă₵��������)�̉����͏����瑽�ʂɏo�y�����퐶�y��ɂ���ꂽ�^�����ł���B���̌�A����Ɠ�����������y�킪�A��B���琼���{�ɍL�����z���A���ꂪ�����̐��c���̐����瓌�ւ̓`�d(�ł��)�̎w�W�Ƃ���A�����{�̖퐶�O���y��̑��̂Ƃ��Ă�����悤�ɂȂ����B

�@�@��(��)�A�P(����)�A��(�͂�)�A���t(������)�̊�킪����A��ɂ͖ؗt��(�����悤����)��H�A���s�����Ȃǂ̕��l���قǂ�����邱�Ƃ�����B���z�͑����m���ł͈ɐ��p���݂܂ŁA���{�C���ł͎ዷ�p���݂܂ł̐����{�S��ɂ���ԁB

�@�@�����̈�Ղ���͐Ε�A���`���n(�ӂƂ����͂܂����)�Ε��A�P������Аn(�����肢�肿�イ���傤������)�Ε��A�G���Аn(�ւ��������)�Ε��Ȃǂ̑嗤�n�����Ί�ނ��o�y���Ă���A���c���̒蒅������������B���̂悤�ɐĈꐫ�̋����y�킪�L�͈͂ɂ킽���ĕ��z����̂́A�����Z���Ԃ̂����ɐ��c������ՂƂ���퐶���������̒n��ɍL���������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�@�@�ߔN�A�]���̉���쎮�y��̓����Ƃ��ꂽ�ɐ��p���݂������āA�k�C�����̂��������{����u�����n�y��v�Ƃ��鉓��쎮�y��̖͕�y�킪�m�F�����悤�ɂȂ�A�����{�ɂ����鐅�c���̕��y��m��肪����Ƃ���Ă���B

�@�@�@�O5000�N�� �@����L�ˎ���n�܂�

�@�@����ł́A�{�y�̓ꕶ����`��������ɂ�����V�Ί펞���Ǝ��ɊL�ˎ���Ƃ�ԁB���א�(�Ƃ����傹��)�������A�L�˂��������ƂȂǂ���ł���B7000�N�O����ɂ͂��܂�n��m�������(�Ƃ���������邢����)�Ȃǂ���͓ꕶ����O���ɑ�������╨���݂����Ă���A���Ȃ�ꕶ�����̉e�����݂��A��B����ꕶ�l���ڏZ���Ă����Ƃ��l������B�܂��O2���I����ɂ͓y��Ȃǖ퐶�����������Ă��Ă��邪�A�L���Ȏ��R�����̂��Ƃłق�12���I�����܂Ŗ{�i�I�Ȕ_�k�͂قƂ�ǂ����Ȃ��Ȃ�����

�@�@�n��m������Ձ@�Ƃ���������邢�����@���ꌧ�����S�ǒJ���ɂ��鉫��L�ˎ��㑁��(�قړꕶ���`�O���ɑΉ�)�̈�ՁB���R�Ɓu�O�̃n���^�R�v�ɂ͂��܂ꂽ�O�p�`�̒n��ɂ���A�W����2m�̔��(�Ђ���)��͌��ɍL�����Ă���B

�@�@1975�N(���a50)�ɔ��@��������A�Ő��Ί�▁���Ί�ȂǂƂƂ��ɁA��B�n���̓ꕶ�O�����\����]��(����)���y�킪�݂���A����ɗ��N���̉�����ꕶ�����Ƃ����܌`(�߂���)���n�y���u�`���y��Ȃǂ��������ꂽ�B���̔����ŁA����܂œꕶ�����܂ł����m���Ă��Ȃ���������{���ɂ�����y��o�������̉𖾂ɑ傫�Ȗ������͂������B

�@�@1977�N�ȍ~�ɂ͉Î�[���̖썑��Ղł��]�����y�킪�m�F����A�ꕶ�O���ɋ�B��݂����q���A���v���A�����哇�Ȃǂ��o�R���āA�]�����y�����������������ꂽ���Ƃ͌��݂قڂ݂Ƃ߂��Ă���B�������A����̑]�����ȑO�̈�Ղ͖{�y�̂悤�ȍאΐn�ނ��Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ƃ�A77�N�ɓn�Õ~���ł����u�`���y�킪�o�y�������ƂȂǂ���A�܌`���n�y��ȑO�̕����͉���Ǝ��ɁA�ꕶ�O���������ɐ��܂ꂽ�Ƃ�������A�ߔN�����Ȃ��Ă���B

�@�@�@�N�㑪��@�@�˂������Ă��ق��@Dating

Methods�@

�@�@���z���A��Ղ̔��@���̔N������Ƃ߂���@�̂��ƁB���܂��܂Ȋ��z���̔N�オ�킩��A�n���̗��j�����ǂ邱�Ƃ��ł���B�ߋ��̂ł����ƁA���Ƃ��ΎR���̗��N�A�嗤�̈ړ��A�����̐i���A�C��̕ω��Ȃǂ́A���ׂĒn�k�̒��ɋL�^����Ă��邩��ł���B

�@�@�l�Êw�ł��y��Ȃǂ̔N������Ƃɂ��Đl�ނ̗��j�������邱�Ƃɂ����Ă���B

�@�@�@II ���ΔN��Ɛ�ΔN��

�@�@19���I�ɂ́A����̑O��W(���ΔN��)�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ������Ȃ��Ă����B���ΔN��͂����ɁA�n�w���݂����Ȃ��Ă��鏇�Ԃ��肪����ɂ��āA���݂��Ă���@�ł���B���Ƃ��A�݂���Ă��Ȃ��A�������n�w�ł́A��ɏd�Ȃ��Ă���w�͉��̑w���V�����B������u�n�w�ݏd�̌����v�Ƃ�сA���̂悤�ɒn�w�̏��Ԃ���������w���w���w�A���邢�͑w�ʊw�Ƃ����B

�@�@����n��ł̒n�w�̏��Ԃ����ł͂Ȃ��A�ʁX�̒n��ɂ���n�w�ǂ�����Ή������邽�߂ɂ́A���������ӂ��ޒn�w�ǂ�����Δ䂳����K�v������B��������Ƃɂ��āA�n������͑傫��4�́u��v�ɂ킯��ꂽ�B��J���u���A����A�Ð���A������A�V����ł���B���ꂼ��̎���́A����ɂ������́u�I�v�ɂ킩��Ă���B�� �n���w

�@�@�l�Êw�ł́A�Ί��y��̌`����������Ƃɂ��āA�Ί펞��A���펞��A�S�펞��Ƃ���������x�̕����N��ɋ敪���邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B���{�ł́A���Ί펞��A�ꕶ����A�퐶����ȂǂƂ����B

�@�@���ΔN�ゾ���ł́A���ꂼ��̎���̒�����n���̂ق�Ƃ��̔N��͂킩��Ȃ������B��ΔN��͔��@���̎�������R�Ȋw�I�ȕ��@�ł��Ƃ߂��N��ł���B���ꂪ�킩��悤�ɂȂ����̂́A20���I�ɂ͂����Ă���ŁA���˔N�㑪��@�Ȃǂ̐V�������@�ɂ���Ēn���N��̂ق�Ƃ��̒�����m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�@�@�N������肷��ɂ́A��ΔN��Ƒ��ΔN������݂��킹��K�v������B

�@�@�@III ���˔N�㑪��@

�@�@��ΔN������Ƃ߂���@�Ƃ��čŏ��Ɋm�����ꂽ�̂��A���˔N�㑪��@�ł���B1896�N�ɕ��˔\����������A���ː����f�̐������킩��Ƃ����ɁA�N�㑪��ɂ�����悤�ɂȂ����B���̕��@�ł́A�s����ȕ��ː����f�̌��q�����鑬�x�����ł���Ƃ������Ƃ��A�n���̊�̎��Ԃ��͂���u���v�v�Ƃ��ė��p����B���ː����f�̕��x�́A���̌��f�̌��q�̐��������Ɍ�������܂ł̎��ԁA�܂蔼�����ɂ���Ă���킷�B

�@�@�@1 ���_�̊�b

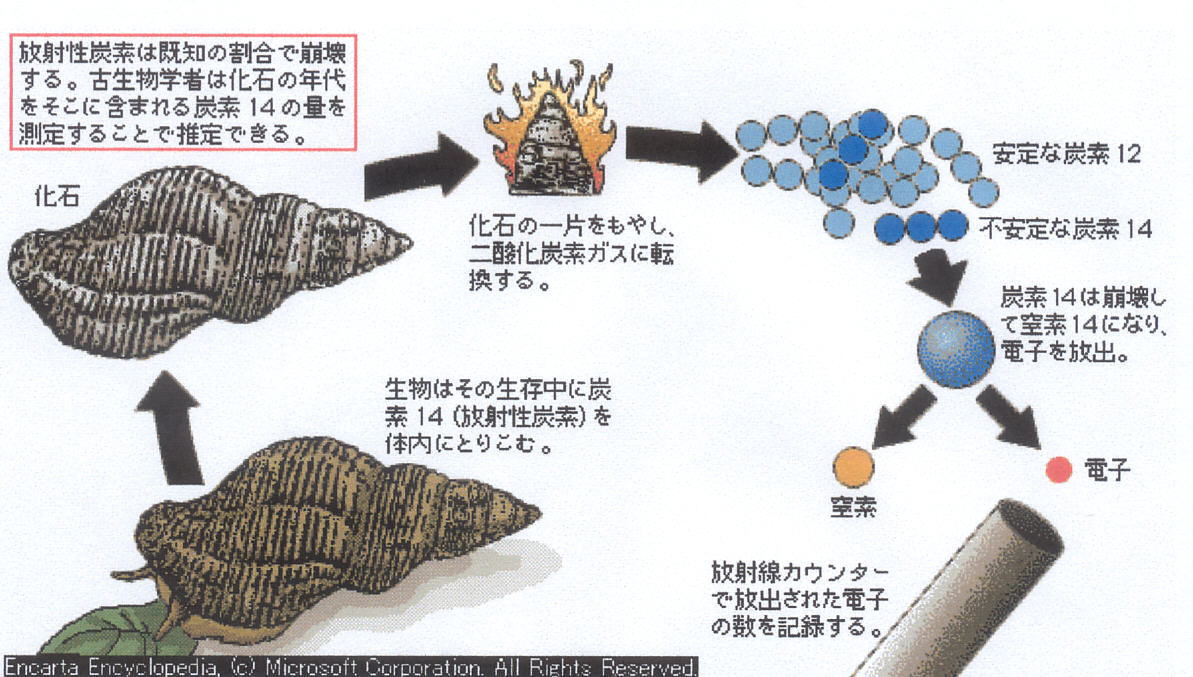

�@�@�Y�f14�@ �Y�f14�@�́A���A���̉����Ղ���̔��@�i�̔N�㑪��ɂ�������@�ł���B�������̓��A���ł͒Y�f14�ƒY�f12�̔䗦�͈��ɂ�������Ă��邪�A���S�������̂ł́A�Y�f14��5730�N�̔������ŕ��Ă����̂ŁA�̂����Ă���Y�f14�̗ʂ𑪒肷��ƔN��𐄒�ł���B

�@�@�E�����A�g���E���Ȃǂ̕��ː����f�́A���R�ɕ��ĕʂ̌��f�ɂȂ�����A�������f�̕ʂ̓��ʑ̂ɂȂ����肷��B���ʑ̂Ƃ́A�������f�Ŏ��ʂ����ƂȂ錴�q�̂��ƂŁA���w�I�E���w�I�Ȑ����͂����Ȃ��B�������f�̓��ʑ̂���ʂ��邽�߂ɁA���Ƃ��Ύ��ʐ�14�̒Y�f���u�Y�f14�v�ȂǂƏ����B

�@�@���Ƃ̕��ː����f��ꌳ�f�A���Ăł��錳�f�𖺌��f�Ƃ����B���Ƃ��ΒY�f14�̂悤��1��̕���ň���Ȗ����f�ɂȂ�ꌳ�f���������A����Ȍ��f�ɂȂ�܂łɉ��i�K����������̂�����B�E����235�A�E����238�A�g���E��232�Ȃǂ́A���̂悤�ȑ��i�K�̕��������B

�@�@�����f������ł���A�ꌳ�f�����ׂĕ��Ă��܂��܂ŁA�����f�����܂��Ă����B�������A�����f���܂����ː����f�������ꍇ�A�����f���ł��鑬�x�ƕ��鑬�x�Ƃ������ɂȂ�Ƃ���ŕ��t��ԂɂȂ�B

�@�@�@1A ����̎��

�@�@���ː����f�̕���ɂ͂������̎�ނ�����B

�@�@�A���t�@����́A���q�j���A���t�@������˂������ŁA�A���t�@���Ƃ����̂͗z�q�ƒ����q2���������������q�A�܂�w���E���̌��q�j�ł���(�� ���q)�B�A���t�@���������ƁA���q�ԍ�(�z�q�̐�)��2���Ȃ��Ȃ�A���ʐ�(���q�j�̗z�q�ƒ����q�̐�)��4���Ȃ��Ȃ�B

�@�@�x�[�^����ł́A���q�j�̎��ʐ��͂���炸�ɁA�d�ׂ�1�ӂ�����ւ����肷��B�x�[�^������o���镨���̂ق����A�A���t�@�����������������A���˔\�������B

�@�@3�ڂ́A�d�q�ߊl�ł���B���q�j�ɓd�q���Ƃ肱�܂�A�z�q�Ƃނ��т��Ē����q���ł���B���q�ԍ���1���Ȃ��Ȃ邪�A���ʐ��͂����Ȃ��B

�@�@4�ڂ̓K���}����ŁA�K���}���Ƃ����d���g����˂���B

�@�@�@1B ������

�@�@���ː����f�̐���������킷�Ƃ��ɁA�������Ƃ������t�������B�������Ƃ����̂́A���̌��f�̌��q����50%�����邽�߂ɂ����鎞�Ԃ̂��Ƃł���B�������ɒB����ƌ��q�̐���2����1�ɂȂ�A����ɂ���1��̔�������������ƁA�̂����Ă�������������ɔ����ɂȂ�A���Ƃ��Ƃ������ʂ�4����1���̂���A�Ƃ����悤�ɂւ��Ă����B�������͂��ꂼ��̕��ː����f�ɌŗL�̒l�ł���A���\���N�Ƃ������̂��琔�}�C�N���b�̂��̂܂ł���B���Ƃ��A�Y�f14�̔������͖�5730�N�A�E����238�̔������͖�45���N�ł���B

�@�@�@1C �Y�f14�@

�@�@���ː��Y�f�ɂ��N�㑪��@�́A1947�N�ɃA�����J�̉��w�҃��r�[�炪�J�������B�l�Êw�A�l�ފw�A�C�m�w�A�y��w�A�C��w�A�n���w�Ȃǂ̕���ł悭����������B

�@�@��C���̒Y�f14�͉F�����̏Ǝ˂ɂ���Đ�������Z�x���قڈ��ł���B���̂̒��̒Y�f14���A�A���͌������ɂ���đ�C���Ƃ肱�݁A�����͐H���A���ɂ���ĐA���Ƃނ��т��Ă���̂ŁA�������Ă���Ƃ��́A�����Z�x�ɂ��������B���̐��̂����ʂƁA���̂̒��̒Y�f�͑�C���̓�_���Y�f�ƌ�������Ȃ��Ȃ邪�A�Y�f14�͂��鑬�x�ŕ��Â���B���̂��Ƃ𗘗p���āA���̂����Ƃ��̔N����͂��邱�Ƃ��ł���B

�@�@�Y�f14�͕��x���͂₢�̂ŁA���Ƃ߂���N��͂��悻5���N�O�܂łł���B�Â����̂قǁA����̌덷�͑傫���Ȃ�B

�@�@���̕��@�͂��܂��܂ȗL�@���̔N�㌈��ɂ����邪�A�g�p���锼�����̒l�̌덷��A��C���̒Y�f14�Z�x�̂��������ƁA���̐��x�͂�����B�L�@���������Ƃɂق��̕������܂��������߂ɁA�덷���ł��邱�Ƃ�����B���ː��Y�f�̔�������5570�}30�N�Ƃ���Ă������A1962�N��5730�}40�N�Ƃ��炽�߂�ꂽ�B���������āA����ȑO�ɂ��Ƃ߂��N����C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̂̂��A�j�����Ȃǂɂ���đ�C���ɕ��˔\���g�U���ꂽ���߂ɁA���ː��Y�f�ɂ��N���50�N���N�_�Ƃ��Čv�Z����悤�ɂȂ����B

�@�@���肳�ꂽ�N��͗�N�ゾ���łȂ��A���Ƃ���691�}31B.P.�̂悤�ɂ���킳��邱�Ƃ������BB.P.��before physics(�����N�O)�̗��ł���B

�@�@�@1D �����펿�ʕ��͖@(AMS�@)

�@�@�g���m�̐��[�z �C�^���A�k�����̃g���m�s�ɂ���A�}(����)�̐��[�z(����������)�B�C�G�X�E�L���X�g�̈�̂���ł����z�Ƃ��āA�����Ԃ����߂��Ă����B�l�Ԃ̐g�̂��v�킹��͗l���ڂ���Ƃ����т�����A�C�G�X���������ꏊ�Ɠ������ɂ��邵������B�������A�z�̔N�㑪��������펿�ʕ��͖@�ł����Ȃ����Ƃ���A1273�`88�N����̂��̂��Ƃ������Ƃ��킩��A�����`���̐M�ߐ�(����҂傤����)�͂�炢�ł���B���̂悤�ɁA�����펿�ʕ��͖@�͏]���������ʂ̎����Ő����Ȑ�ΔN�㑪�肪�\�Ȃ̂ŁA�l�Êw�I�Ȏ����̕��͂ɂ悭������B���̌��ʁA�]���̊w�������������悤�ȃf�[�^�������邱�Ƃ�����B

�@�@�Y�f14�@�������Y�f�̎��ʐ�����������̂ɑ��āA�̂����Ă���Y�f14�̎��ʐ�������������@�ł���B���Ƃ�������1mg�ł����肷�邱�Ƃ��ł���̂ŁA���⎕�A���̖сA�z�A���A�X�ȂǂЂ낢�͈͂̕��͂��ł���B�܂��A����ɂ����鎞�Ԃ������`���\���ƒZ���B��6���N�O�܂ł̑��肪�ł���B

�@�@�C�^���A�k�����̃g���m�s�ɂ̓L���X�g�̈�[���Ƃ������Ă��鐹�[�z(����������)������B1987�N�ɕz�̔N�㑪�肪���̕��@�ł����Ȃ��A1273�`88�N����ɂ���ꂽ�z�ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B

�@�@�@1E �J���E���E�A���S���@

�@�@�J���E���̕��ː����ʑ̃J���E��40���A���ăA���S��40�ɂȂ邱�Ƃ𗘗p������@�ŁA��̔N�㌈��ɂЂ낭����������B�J���E��40�̕���ł́A���̂ق��ɃJ���V�E��40���ł��邪�A�N�㌈��ɂ͂����Ȃ��B�J���E��40�͉_��A���A�z�����u�����h�Ȃǂ̍z���ɑ����ӂ��܂�邽�߁A���܂��܂Ȋ�̔N������̕��@�Ō��肷�����Ƃ��ł���B

�@�@�A���S���͊��125��C�ȏ�ɔM������ƁA�����V�����Ă��܂��B���̂��߁A���̕��@�͂����ɉΐ����ΎR�D�Ȃǂ𑪒肷��̂ɂ���������B����ł���N��͖�10���N�O�܂łł���B

�@�@�@1F ���r�W�E���E�X�g�����`�E���@

�@�@�Â��n���̉ΐ����ϐ���A�܂����̊�̔N�㌈��ɂ�������B480���N�̔������������r�W�E��87���x�[�^����ɂ���ăX�g�����`�E��87�ɂȂ邱�Ƃ𗘗p������@�ł���B

�@�@�����f�̃X�g�����`�E��87�́A�A���S���̂悤�ɏ����̉��M�ŗ��E���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�J���E���E�A���S���@�ł��Ƃ߂��N����m�F���邽�߂ɂ悭����������B���̕��@�ő���ł���N���1000���N�ȏ�O�܂łł���B

�@�@�@1G �g���E��230�@

�@�@�Y�f14�@��������͈͂����Â��A20���N�O�܂ł̊C�m���͐ϕ�(���������Ԃ�)��T���S�ʂȂǂ̔N�㌈��ɂ�����B�g���E��230�̓C�I�j�E���Ƃ��������A�E����238������ߒ��łł��铯�ʑ̂ŁA��������8���N�ł���B�g���E��230�͊C�����ł˂Ɉ��̔Z�x�ł���A���̊����ŊC��̑͐ϕ��̏�ɒ��a���邱�Ƃ���A�Y�f14�Ɠ����悤�ɔN������Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@1H �E�����E���@

�@�@������45���N�̃E����238�͉�206�ցA������7���N�̃E����235�͉�207�ɕ���B���̔������̈Ⴂ���������ĔN������Ƃ߂���@������B��z���͌`�����ꂽ�N��ɂ���ăE����235��238�̔䂪���ƂȂ�̂ŁA��206�Ɖ�207�Ƃ̔䂩��A�N����������Ƃ��ł���B���̕��@�͐�J���u���A���キ�炢�̂Ђ��傤�ɌÂ���ɓK���Ă���B

�@�@���̂ق��ɔ�����140���N�̃g���E��232�̉�208�ւ̕�����N�㑪��ɂ������邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@1I ���̂ق��̕��ː����f�ɂ����@

�@�@�T�}���E���ƃl�I�W���Ƃ̓��ʑ̂������T�}���E���E�l�I�W���@�ł́A1���N�ȏ�ȑO�̊�̔N�オ���Ƃ߂���B�܂��A���j�E���ƃI�X�~�E���Ƃ̓��ʑ̗̂ʂ��͂�����@������B

�@�@�@1J �t�B�b�V�����g���b�N�@

�@�@�t�B�b�V�����g���b�N�@�́A�E����238�̎��R�j����ɂ���āA����̍z����K���X�������ɂ����̐Ղ𗘗p������@�ł���B�V�R�̃t�B�b�V�����g���b�N�̖��x���A�l�H�I�ɂ������t�B�b�V�����g���b�N�Ƃ���ׂāA�N����v�Z���邱�Ƃ��ł���B

�@�@���̕��@�������Ƃ��K���Ă���̂́A�_��A�e�N�^�C�g�A覐Ȃǂł���B�������A�����ɔM����ꂽ��A�n�\�ʼnF�����ɂ��炳�ꂽ�肵����ɂ��ẮA�������N�オ�����Ȃ����Ƃ�����B���{�ł́A���j�̕��o�N��ɂ��Y�n�̐����l�È�Ղ̔N�㑪��ɂ��̕��@�����ʂ������Ă���B

�@�@�@2 ���̂ق��̐�ΔN�㑪��@

�@�@���ł́A���˔N�㑪��@�ȊO�̐�ΔN�㑪��@���A�������J������Ă���B���ԂƂƂ��ɂ����މ��w�����𗘗p������A1�N���Ƃɕω�������̂��������肷����@�ł���B

�@�@�@2A �N�֔N��@

�@�@�̔N�ւ̕����A�C����J�ʂȂǂ̋C��ω��ɂ����1�N���Ƃɕω����邱�Ƃɒ��ڂ��āA��ΔN��𑪒肷����@�B�܂��A���̔N�オ�킩���Ă��鑽���̖؍ނ̔N�ւ��ڍׂɂ���ׁA�n������ɂ�钷���Ԃɂ킽��N�֕��̕ϓ��p�^�[�����쐬����B���ꂪ�N�֕W���p�^�[���ŁA���̔N��m�肽���؍ނ�����A���̃p�^�[���ƔN�ւ��ƍ����邱�Ƃɂ���āA���̔N����肾���B

�@�@�������A�\���\��ɋ߂������̔N�ւ��̂����Ă��Ȃ��Ɣ��̂����N��̊m��N���邢�͐���N�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̏ꍇ�A�ŊO�ӕ��ɂ���N�ւ̔N��́A�����؍ނ̐���N��̏�������߂��ɂ����Ȃ��B���̑���@�͍l�Êw�����łȂ��A���z�j����p�j�Ɋ֘A���镪��ł����p����A�t�ɕϓ��p�^�[������ËC�������ׂ邱�Ƃ��ł���B

�@�@�A�����J�ł́A�������炱�̕��@�������āA��Z���̌����ɂ��������Ă���B�A�����J�ł͒����Ȃ��ƂŒm����q�b�R���[�}�c(���́u�����̉ߒ��v)�������A������8000�N�ȏ�O�܂ł̔N�֕W���p�^�[�����܂Ƃ߂��Ă���B�h�C�c�ł́A�i���ނ��瓯�����炢�Â�����ɂ����̂ڂ�W���p�^�[�����ł��Ă���A�t�����X�Ⓦ�n���C���ӂł�6000�N���x�̕W���p�^�[�����ł��Ă���B

�@�@���{�͎��C�������n�`�����G�ŁA������̍����傫�����߁A�p�^�[�������ꂽ�����������邱�Ƃ͂ނ��������Ƃ���Ă����B������1980�N��ȍ~�A�ޗǕ�����������(���A�ޗǍ���������������)�𒆐S�ɁA�X�M�E�q�m�L�E�R�E���}�L��3��̔N�֔N��w������������ł���B���݂ł́A�X�M��������O1313�N�܂ŁA�q�m�L���O912�N�܂ŁA�R�E���}�L�ł͌�741�N�����22�N�܂ł�1�N�P�ʂ̗�N�W���p�^�[�����������Ă���B

�@�@�ߔN�̐��ʂł́A2001�N(����13)2���ɖ@�����d���̐S��(�������)�ɂ����Ă����q�m�L�ނ̔N�オ594�N(����2)�Ƃ���A670�N(�V�q9)�̏Ď���ɍČ����ꂽ�Ƃ������Ɩ������A�V���ȓ�(�Ȃ�)�Ƃ��Ęb��ɂȂ����B�܂��A���ꌧ�b��s�̋{����Ղł́A�o�y�����{�a�N���X�̌@�������N�֔N��@�ɂ��A�����y�{�n�������ɋ߂�743�N(�V��15)�H���따�̂��ꂽ���̂Ƃ킩�����B���̌��ʂ���A�{����Ղ͎����y�{�Ղ̉\��������߂č����A����܂Ŏ����y�{�ՂƂ���Ă����ꏊ�͍b�ꎛ�ՂƂ����؋��̂ЂƂƂȂ����B

�@�@���厛����̐m�����̉�̏C�����ɂ́A���̃q�m�L�ނ̔N�֔N�㑪�肪�����Ȃ��A�啧�a�Ȃǂ̗p�ނƂ��Ȃ����A���q���㏉����1196�N(���v7)�`1201�N(���m��)�ɔ��̂��ꂽ���̂������Ă��邱�Ƃ������A�����1203�N�Ƃ����m�����̊����N�Ɛ������錋�ʂ������B����ɁA�R�������n���̖@����(���A���{��)�̈���ɔ@����������Ɠ������̔N�ł��邱�Ƃ��������A���厛�̍Č��p�ނB���邽�ߎ��h�ɂ����ނ����d�����A���̋��_�Ƃ��đn�������Ƃ������̓`���𗠂Â����B

�@�@�ق��ɂ��A���{�̒r��]����Ղ̑�^�����Տo�y�̒��a50�`60cm������q�m�L����1�{���O52�N�ɔ��̂��ꂽ���Ƃ��킩�����B�y��l���Ȃǂ��琄�肳��Ă����A���̌����̔N����100�N�߂����Â�����ɔ��̂��ꂽ�ޖ������Ă������Ƃ́A�w�E�ɏՌ������������B����͊w��ɓy��ҔN�ƔN�֔N��ɂ���ΔN��̐����������������邫�������̂ЂƂɂȂ����B�܂��A�Ñ���̂ЂƂH�c����k���̕��c���(�ق����̂�������)����o�y������p�ނ̃X�M�́A801�N(����20)�ɔ��̂���Ă���A�s���ȑn�������̋M�d�Ȏ肪����ƂȂ��Ă���B

�@�@�@2B �X�ȔN��@

�@�@��ΔN������߂邽�߂ɁA�͂₭������������Ă������@�ŁA20���I�̏��߂ɃX�E�F�[�f���̉Ȋw�҂��͂��߂Ă����Ȃ����B�X�ȂƂ́A�X�͂��Ƃ���Ƃ��ɌȂǂ̒�ɑ͐ς����S�y�ƍ��̑w�ł���A1�N���ƂɎ�(����)���ł��Ă���B���̎Ȃ���������ƁA�X�V���̕X�͂ɂ��͐ϕ��̔N����͂��邱�Ƃ��ł���B���̎Ȗ͗l�́A�C��̕ω��ɂ���Č����Ȃ�����A�������Ȃ����肷��B���̂��Ƃ𗘗p���ĕX�͂���ނ����N���m�邱�Ƃ��ł���B�� �X�͎���

�@�@�@2C �M���~�l�Z���X�@(TL�@)�Ɠd�q�X�s�����z���@(ESR�@)

�@�@���ː��̏Ǝ˂ɂ���Ăł����t���[���W�J�����͂�����@�ł���B

�@�@�M���~�l�Z���X�@�́A�z�������鉷�x�ȏ�ɉ��M����ƁA����܂łɂ������V�R�̕��ː��ʂɔ�Ⴗ��ʂ̌����͂ȂA�M���~�l�Z���X�Ƃ������ۂ𗘗p������@�ł���B�V�R�̕��ː��ʂ��˂Ɉ��ł���Ƃ���ƁA�Ήp�Ȃǂ̍z���̔M���~�l�Z���X�𑪒肷��A�Ō�ɉ��M���ꂽ���������߂邱�Ƃ��ł���B���Ƃ��A�y��̔N���M���~�l�Z���X�@�Ō��肷��Ƃ������Ƃ́A���̓y�킪�Ă��ꂽ�Ƃ��ȗ������Ƃ����Ă������ː��̃G�l���M�[�ʂ��͂���Ƃ������ƂɂȂ�B���̕��@�͐��\���N�O�܂ł̔N�㌈��ɂ���������B

�@�@�d�q�X�s�����z���@�͓V�R�̕��ː��ɂ���Ă����킦��ꂽ�t���[���W�J���̗ʂ��͂���B���̕��@�ŁA�L�k�Ȃǂ̐��\���N�O�̔N�㑪�肪�ł���B

�@�@�@�u�퐶����̐V�����N��ρv�@�ΐ���o�u�@AMS14C�N�㑪��@�ɂ��V�����N���

�@�@����܂ŁA�퐶����̔N��͐���I���O(BC)6�`4���I����I����(AD)3���I�܂łƍl�����Ă����B����́A�����Ȃǂ����ɒ����Ő��쎞�����킩�镶�����A�퐶����̓��{�ɂ������܂ꂽ���Ƃ��肪����ɂ��Ƃ߂�ꂽ�N��ł���B�������A�{�i�I�ɒ����̕��������{�ɗ�������悤�ɂȂ�̂́A�O108�N�ɑO���̕��邪���݂̕���(�s��������)�t�߂Ɋy�Q�S��ݒu���Ă���ŁA����͖퐶�����㔼�ł��邱�Ƃ���A�퐶����̊J�n�N������ڂ肱�ނ̂͂ނ��������̂�����ł������B

�@�@�������j����������(�ȉ��A��)�̌����`�[���́A2003�N(����15)5��19���ɕ����Ȋw�ȂŋL�҉���A�����펿�ʕ��͖@(AMS�Faccelerator mass spectrometry)�ɂ����ː��Y�f(14C)�N�㑪��@���������邱�Ƃɂ���āA�퐶����̊J�n������BC900�`BC1000�N����ɂ����̂ڂ邱�Ƃ����������Ɣ��\�����B

�@�@AMS14C�N�㑪��@�̌����ƕ��@

�@�@�Y�f�ɂ́A����12��12C(�Y�f12)�̂ق��ɁA�����q������13C(�Y�f13)��14C(�Y�f14)�Ƃ������ʑ̂�����B�����q��12C���2����14C�́A���q�j���s����ł����ĕ��ˉ�ς��������B���ː���ςɂ����14C��2����1�Ɍ�����̂�5730�N(������)������A�����2����1�A�܂蓖����4����1�ɂȂ�̂ɂ����5730�N������B��C���̑��ݔ�́A12C�F13C�F14C=0.989�F0.011�F1.2�~10-12�ł���A�����͑�C���̒Y�f���Ƃ肱��Ő��炷�邪�A����͒Y�f�̋������₽��āA14C�͈��̑��x�ʼn�ς��A���̗ʂ������Ă䂭�B���̌����𗘗p���āA��Ղ���o�y�����ؒY��A���Ė؍ނ����₵�Ă�����(����)�Ȃǂ�14C�Z�x�𑪒肵�A���݂��牽�N�O�ɗ��p���ꂽ�̂���m��̂�14C�N�㑪��@�ł���B���ł�1950�N��Ɏ��p������A���E�I�Ɋ��p����Ă����B

�@�@1970�N��㔼�ɂȂ�ƁA�]���̃����@�ɂ��킦��AMS�@���V���ɊJ�����ꂽ�B�����@��14C��ώ��ɕ��o�����������v������̂ɑ��āAAMS�@�͎�������14C���̂𑪒肷����̂ŁA���ʂ̎������A�������Z���ԑ��肷�邾���ŐM�����̍�������l��������悤�ɂȂ����B

�@�@����l���r������

�@�@14C�N��́A��C����14C�Z�x�����ł���Ƃ����O��(���_)�̂��Ƃɂ��Ƃ߂�ꂽ���̂����A���ۂɂ͉F������n���C�̕ϓ��ɂ����14C�������͕ϓ�����̂ŁA���ۂ̔N��l�����߂��Ă͂��Ȃ��B�����ŁA���E�e�n�Ŏ��̔N�ւ�T���S���A�N��(����̎ȏ�͐ϕ�)�𑪒肵�āA�ߋ��̑�C����14C�Z�x�ϓ��Ȑ������Ƃ߁A������������đ���l�����N��Ɋ��Z(�r��(��������)�Fcalibration)������@���Ƃ�B���݂�1998�N�ɔ��\���ꂽINTCAL98�Ƃ����r���Ȑ����������Ă���B

�@�@����l�́A���Ȃ炸1950�N���N�_�Ƃ���BP�ƁA�덷�Ƃ��ā}1��(1�W����)��t���ĕ\�L�����B�܂�A���Ƃ��u2590�}40BP�v�Ƃ����\�L�́A1950�N����2590�N�O�𒆐S�Ƃ���O��e40�N(1��)���ł���m����68%�A�O��e80�N(2��)���ɂ͂���m����95%�ł���Ƃ����Ӗ��ł���B���������m�����l���r���Ȑ��Əƍ����Ċr���l���o���B

�@�@���������āA�N��l�͊m���I�ȕ��������A�r���Ȑ��������ł͂Ȃ��ď����݂ɏ㉺������_�ɂ����ӂ��K�v�ł���B2590�}40BP�̏ꍇ�A�r���l��2�Ƃ���830calBC�`750calBC(�m��69.3%)�E680calBC�`650calBC(��8.8%)�E640calBC�`580calBC(��11.3%)�E580calBC�`540calBC(��6.5%)�ƂȂ�A�m���I�ɂ͋I���O(BC)��830�`750�N�������Ƃ��������A�L���N�㕝�������ƂƂȂ�(cal�\�L�͊r���l�ł��邱�Ƃ����߂�)�B

�@�@�@���\�̊T�v�ƔN���

�@�@���́A����܂Ŗ퐶����J�n����AMS�@�ł��ڂ肱�ނ̂͂ނ��������Ƃ���Ă����B����͋I���O(BC)��6�`4���I�Ƃ����퐶����J�n���́A�r���Ȑ���700�`400calBC�Ő����������������߂Ɋr���l�������Ȃ�����ł�����(���Ƀ~�X�e���[�]�[���Ƃ��)�B

�@�@�`�[���́A2001�N����Ȋw������ɂ��u�ꕶ����E�퐶����̍����x�N��̌n�̍\�z�v�Ƃ��������v���W�F�N�g���n�������A�S���̓ꕶ�E�퐶���㎎���̕��͂������߂Ă����B���̒��ŁA�����������s�������(������������)�E���s���{�꒚�c��ՁA���ꌧ���Îs�~�����(���߂��낢����)�Ȃǂŏo�y�����퐶�����E�O�������̓y��O�ʂɕt���������𑪒肵���Ƃ���A900�`800calBC�Ɋm���Ȑ��̍����s�[�N�����邱�Ƃ��m�F�����B�܂�A�~�X�e���[�]�[���̑O�ɂ����܂�A��̖��̓N���A�ł������ƂɂȂ�B���̌��ʁA�]���퐶���オ�͂��܂鎞���́A�����ł͏t�H�퍑����(�O770�`�O221)�ɑ�������ƍl���Ă����̂��A��������(�O1050?�`�O771)�ɂ܂ł����̂ڂ邱�ƂɂȂ�A���A�W�A���E�̒��Ŗ퐶�����̐������l����Ƃ��ɁA�傫�ȕύX��v����A�Ɣ��\���ꂽ�B

�@�@�l�Êw�E�̎~�ߕ��ƍ���̖��

�@�@�����������\�������čl�Êw�E�ł��A�^�ۗ��_�A���܂��܂Ȕ������o�Ă���B�]���̔N��l�̂܂܂Ŗ��͂Ȃ��Ƃ݂�ӌ��A���N�l�Êw�̐��ʂƑΔ䂷��ƍ���̔��\�N��l�͓K���ł���Ƃ݂�ӌ��A�]���̔N��@����AMS�@�ɐ肩����ׂ����Ƃ����ӌ��A�Ђ�����ÊςƂ����ꍇ������B�܂��A�N�オ�����̂ڂ��Ă��ꕶ�E�퐶�̎���敪�͂����Ȃ��Ƃׂ̂�ӌ������邪�A����͔N��_�Ɨ��j�]���������������̂ł��낤�B

�@�@�������ׂ̂�ƁAAMS�@�̑̌n�Ƃ��̐��ʂ̑�g�͎x�����邪�A�r���l���ו��ɂ�����܂ō̗p����قǂɊr���Ȑ��͖��\�ł͂Ȃ��Ƃ݂�B���Ƃ���800calBC�����͂܂��r���Ȑ��̋ɒ[�ȋ}�X�Ε����ɊY�����Ă���~�X�e���[�]�[���͈̔͂ɂ��邵�A�m���_�ł��邱�Ƃ��킷�ꂪ���ȌX��������_�ɂ����ӂ������B

�@�@�������A�d�v�Ȃ̂́A14C�N�㑪��@�ƁA�l�Êw���̗p���Ă�����N�����@�Ƃ��܂��������ƂȂ���@�E�̌n�ɂ��ƂÂ��Ă��邱�Ƃł���B���������āA�Y����������͓̂��R�ł���A�ǂ��炪����������������O�ɁA���ꂼ��Y���̌������ēx�_�����邱�Ƃ������K�v�ł���B

�@�@�l�Êw�́A�˂Ɍ^���̐V�ÂƂ������ΔN�����Ƃ��ĔN��W���l���A�̌n�Â���B�N�㑪��͂����ɔN�㐔�l��t�^������̂ł���B�����Ő���N��̂킩��╨����B�ŏo�y����ꍇ�����ΔN��@�̈�Ƃ��Ă�������B

�@�@�̌����`�[���̔��\����1�J�����܂���ւ����݁A�l�Êw�E�ł͏]���̔N��l���Č�������l�I���݂��n�������i�K�ł���B����A�c�_�����ݓI�ɂ����߂�ɂ́A�l�Êw�I�ɗ�N�オ�c�_�ł��鎞���̎����𑪒肵�A���݂̕��@�̃N���X�`�F�b�N���K�v�ł���B�r���Ȑ��̏㉺�������Ȃ�250calBC�`100calAD�́A�����⒩�N������������炳�ꂽ��������B�ł��m�F�ł���B���̎���̑��肪�K�{�ł��낤�B