�@�@�@�@�@���

�@�@�O400�N�� �@�@��삪��B�k���ɒ蒅

�@�@�ꕶ����ӊ��A��B�k���ɒ����嗤��������I�Ȑ��c���Z�p�������A�܂��Ȃ��{�i�I�Ȉ�삪�s����悤�ɂȂ����B�����đO3���I����ɂȂ�Ɛ����{��тŐ��c�J�����}���ɂ����ށB���̐V������앶���͑O2���I�㔼�܂łɓ��k�n���܂ōL�܂����ƍl�����A�O�O�s�̍����Ղł͖퐶����O���Ƃ����{�B�Ŗk�[�̐��c�Ղ����@����Ă���B�Ȃ��ߔN�A�S���e�n�̓ꕶ����̈�Ղ���C�l�̍���(����)�����߂��Y���Ă�v�����g�I�p�[������������Ă���A����ȂǃC�l�ȐA���̓n���̎����͂���ɂ͂�܂�\�����w�E����A�_�k�̋N���ɂ��Ă��c�_���Â��Ă���B

�ؔ���ՁE����

���@���Ȃ����@�C�l(��)���͔|���邱�ƂŁA���A�t���J��A�����J���O���A�C�^���A�Ȃǂł��͔|�������Ȃ��Ă��邪�A���{���ӂ��ރA�W�A�����X�[���n�тł͎�v�Ȕ_�ƌ`�ԂƂȂ��Ă���B

�c�A�� �c��ň�c�������c��1�������Ƃł�����c�A���̕��i�B���{�ł����a30�N��܂ł́A�����������i���ӂ��ɂ݂�ꂽ�B�c�A���́A�l�肪�K�v�Ȃ����łȂ��A�����Ԃɂ킽���ςȏd�J���ł������B

�@�@�͔|�C�l�̋N���n�ɂ��Ă͓���A�W�A�Ꮌ�n���ɂ����A�ߔN�̓A�b�T��?�q�}����?�_��n���̍��ܓx�n�тƂ݂�����L�͂ɂȂ��Ă����B�������ŋ߁A�����Γ�Ȃ̜d���R(�ق��Ƃ�����)��Ղ���A�쐶�킩��͔|��ւ̉ߒ������߂�����(���݂���)�̂����9000�N�O�̓y�킪�݂������B����ɁA1997�N�ɓ��Ȃ̒��](�g�q�])�����悩��͔|�C�l1��2000�������@�����ȂǁA���]��������}���サ�Ă���B

�@�@�@II ��̎�ނƓ���

�@�@�@�@1 �C���f�B�J�ƃW���|�j�J

�@�@�C�l ����A�W�A���Y�B�Ă��Ƃ邽�߂ɍ͔|�����B�قƂ�ǂ̕i�킪������̑唼��ʂ��ĂЂ��傤�ɂ��߂����y���K�v�Ƃ���B���݂ł͍L���A�W�A�A�A�t���J�A��A�����J�ō͔|����A�R���M�ɂ��Ő��E��2�ʂ̐��Y�ʂ�����B

�@�@�͔|�����C�l�ɂ́A�傫���킯�ē��{�^(japonica�F�W���|�j�J��)�ƃC���h�^(indica�F�C���f�B�J��)��2��ނ�����A���ꂼ��͔|����Ă���n�悪�������B�܂��A�C�l�͕ψِ��ɂƂ݁A���E�ɍL�����z���Ă���̂ŁA�͔|���@�ɂ���Đ���Ɨ���ɂ킯����ق��A�͔|�����ɂ���Ă����܂��܂ȕ��ނ��Ȃ����B

����(��)���ۂ݂����тĂ��āA�����Z���ł��тɂ���ƔS��̋������{�^�̃C�l�́A���{�l�̍D�݂ɂ����A�Ȃ��݂̐[���C�l�ł��邪�A���E�I�ɂ́A���݂̌`���ג����A�S��̏��Ȃ��C���h�^�̃C�l�̂ق��������͔|����Ă���B

���{�^�̃C�l�͔�r�I���ܓx�̒n��ō͔|����A���{���͂��߁A���N�����A��p�A�����嗤�̒��]�Ȗk�̕��R�n�A�A�����J�̃J���t�H���j�A�B�Ȃǂō͔|����Ă���B����ɑ��ăC���h�^�̃C�l�́A�����̒��]�ȓ�A����E��A�W�A�e���̕��R�n�A�A�t���J�����ȂǔM�т̎�v�ĎY���ō͔|����A�͔|�ʐς�Y�ʂ͓��{�^�̃C�l�ɂ���ׂĂ͂邩�ɑ傫���B

�@�@�@2 ����Ɨ���

�@�@�������������A�������������k�n�ɍ͔|����C�l������ł���B���������Ȃ�Ȃ��Ŕ��n�ɍ͔|����C�l������ł���B���Ƃ��ƃC�l�͐����A���ł���A���E�I�ɂ�������|�I�ɑ������A����A�W�A�̎R�x�n�тȂǂ̂悤�ɁA�������ƂƂ̂킸����d�v�Ȕ��앨�ƂȂ��Ă���n�������B�܂��A����̒��ɂ́A����A�W�A�̃��R���E�f���^(�� ���R����)��C���h�̃K���K�[(�K���W�X��)����̂悤�ȍ^���n�тŁA�[��3m���̐��ɂ�����ꂽ���c�ō͔|����镂����Ƃ�����̂�����B

�͔|�����̈Ⴂ�ɂ���Ă��A���̎����̋C��Ȃǂɂ��킹�āA�������̎�ނ�����A�C���h��~�����}�[�ʼnJ�G�ɍ͔|����Ӑ���̓A�}��aman(�~��)�A������̓A�E�Xaus(�H��)�A���G�ɍ͔|����C�l�̓{��boro(�ĕ�)�Ƃ��Ă���B

�@�@�@3 �O�卒��

�@�@�ẮA�R���M�A�g�E�����R�V�ƂȂ�Ԑ��E�̎O�卒���̂ЂƂł���B�Ƃ��ɕĂ͂��̉h�{���l��H����̓����̂��߂ɁA�����l�ނ̗��j�̒��Ő��E�e�n�ւƍL���`�d(�ł��)���A�ۑ�����Ă����B�O�卒���̂����A�Ă͐��E�ł����Ƃ������̐l�X�̎�H�ƂȂ��Ă���A�ĂY���邽�߂̍앨�ł���C�l�́A�M�т��牷�тɂ����Đ��E���イ�ōL���͔|����Ă���B�͔|�ʐςƍ����̐��Y�ʂł́A��������R���M�ɂ��ő�2�ʂƂȂ��Ă���B

�@�@�@III �̊v���ƕ�

�@�@�R���M�A�g�E�����R�V�A�ĂƂ������E�̎�v�O�卒����i����ǂ��邱�Ƃɂ���āA�ݗ���Ƃ���ׂ�2�`3�{���̍����ʂ��\�ɂ���i�킪�J�����ꂽ�B����́u�̊v���v�Ƃ��A��2�����E����̐��E�̐H�Ƒ��Y�ɂ����Ƃ��d�v�ȍv���������B���̊J���́A�����̃��e���A�����J��A�W�A�����ō����̑��Y�������炵�A�܂��ɉ���I�ȋZ�p�v�V�ƂȂ����B

�@�@1 �����ʕi��

�@�@1962�N�ɂ̓t�B���s���ō��ۈ����(IRRI)���ݗ�����AIR-8�Ȃǂ̃C�l�̍����ʕi�킪���X�ƊJ������A�₪�đ����̃A�W�A��쏔���ɐV�i�킪���y���邱�ƂƂȂ����B

�@�@�Z�p�I�ɂ́A�����̐V�i����⏬(�킢���傤�F�w��̒Ⴂ����)�ł���A�����엿���������Ă��悭�z������Ƃ����ϔ쐫�ɂƂށB�܂��G�߂ɂ����Ɨʂ̕ω��ɉe������ɂ��������ł��邽�߂ɁA1�N��2�`3��͎��n�\�ł���Ƃ������������B

�@�@�����������ɁA�����̍����ʕi��́A�a�Q���ɑ����R�͂��キ�A���������w�엿�����イ�Ԃ�ɓ������A�œK�Ȑ���������p�ӂ��Ȃ���A�������ݗ͂��ł��Ȃ��Ƃ������_�������Ă���B�܂�A�����ʂƂ������b�����邽�߂ɂ́A���イ�Ԃ�Ȕ엿�Ɛ��A�_��ɂ��a�Q���̉��w�I�h�����s���̏����ƂȂ�̂ł���B

�@�@IRRI�ŊJ�����ꂽIR-8�Ȃǂ̃C�l�̍����ʕi��́A1960�N�㒆���납�畁�y���͂��߁A���Ǖi��̏o���ƂƂ��ɁA70�N�㖖�܂łɔM�уA�W�A�̐��c�ʐς̖�3����1�A�R���M�ɂ��Ă͑S�ʐς̔����ȏ�ɂ܂ō����ʕi�킪���y���A�H�ƕs���ɂȂ�ޑ����̓r�㍑�̑��Y�ɑ傫���v�������B���̌��ʁA�C���h�ƒ����ł́A80�N�㖖�܂łɐH�ƗA��������A�o���ƂȂ����B�C���h�l�V�A��t�B���s���ł��Ă̎������A�����ăp�L�X�^���ł̓R���M�̎������B�����ꂽ�B

�@�@�@2 ���̌��E

�@�@�@�������A1980�N��ɂ͂���ƁA�̊v���͐V�����i�K���ނ�����B70�N�㖖����܂ŏ����ɂ̂тĂ������ʐςƍ����ʕi��̕��y�̐L�ї��́A�����̍��ő啝�ɓ݉����͂��߂��B1ha������̉��w�엿�����ʂɂ��Ă��A�ꕔ�̃A�W�A�������̂����A�قƂ�ǂ̓r�㍑�ŋߔN�ł͐L�т��݉����͂��߂Ă���B�̊v���́A�Љ�I�o�ϓI�Ȑ���ɂ��킦�āA��������ʂł̐V����������ǂ̂悤�ɍ�������̂��A��̑傫�ȓ]�@���ނ����Ă���B

�@�@�@IV �A�W�A�����X�[�����y�ƕ�

�@�@�@1 �����̂��߂͔̍|

�@�@�Ă͐��Y�ʂł͎O�卒���ɂ͂��邪�A�����Y�ʂɑ���f�ʂ̊����ł݂�Ɗi�i�ɏ������B���Y�ʂɑ���f�ʂ̊������r����ƁA�R���M�̏ꍇ�͐��E�̐��Y�ʂ̖�15�`20%�A�g�E�����R�V�̏ꍇ�͖�10%�ł���̂ɁA�Ă͂͂邩�ɏ������A5%�ɂ݂��Ȃ��B�R���M��g�E�����R�V���A�����ɔ̔���A�o�Ƃ������ƖړI�Ő��Y�����X���������̂ɑ��A�Ă̓A�W�A�𒆐S�Ɏ����ړI�̐��Y�����S�ƂȂ��Ă���̂ł���B

�@�@�@2 �Ă̏d��

�@�@�^�C�̈�̊������ �Ă̓^�C�̎�v�_�앨�ŁA�����ɓ����̃R���[�g������`���I�v�����여�悪�č�n�тƂȂ��Ă���B�������A�͐�̔×��ȂǂŎ��n�ʂ��s����ƂȂ邽�߁A���{�͍^�������ȂljȊw�I�Ȑ��c�J���v������{���Ă���B

�@�@�C�l�������ȋC������̂ލ앨�ł��邽�߂ɁA�Ă̓A�W�A�A�Ƃ��ɃA�W�A�����X�[���n�тő������Y�A�����A���E�̕ĐH�������啔�������{�ȂǓ��A�W�A�Ⓦ��A�W�A�ɏW�����Ă���B���E�̕Đ��Y��90%�ȏオ�A�W�A�ɏW�����Ă���A�����ɁA�A�W�A�Ő��Y����鍒���̑啔���͕ĂƂȂ��Ă���B

�@�@�������A���ď����ɂ����Ă��X�y�C���A�C�^���A�A�A�����J���O���Ȃǂł͂킸���Ȃ��琅�c�����݂��A��삪�����Ȃ��Ă��邪�A���{��A�W�A�̏����ł͐��c�����|�I�ɑ����A��r�ɂȂ�Ȃ��قǂ̏d�v���������Ă���B���{�̗��j�ɂ����ẮA����܂Ő��c�Ƃ��Ă�����y�n�͂��ׂĐ��c�Ƃ��ĊJ������A���ꂪ�s�\�ȏ����������n�Ƃ��Ă����Ă����Ƃ�����قǂł���B

�@�@�@3 ���c�Ǝ��c

�@�@�Ƃ���ŁA���c�́A���̏�Ԃ�@�\�ɂ���āA���̂悤�ɕ��ނ����B�K�v�ɉ����Ă��イ�Ԃ�ɔr���ł��鐅�c�͊��c�ł���A����ɑ��āA�r������ŏ펞�������������X��(����)��Ԃɂ��鐅�c�����c�Ƃ����B����ɁA�͐�A�r����n�����Ȃǂ𐅌��Ƃ��āA���{�݂ɂ���ğ���鐅�c��c�Ƃ����B�܂��A�{�݂������A�����ς�V�������߂Đ���͔|�ɗ��p���鐅�c��V���c�Ƃ����B�@�@

�@�@�C�l(����)�́A�X�������ō͔|�����B��̍����ŁA���Y�͂������A���������肵�Ă���B����̓C�l���̂��̗̂D�G���̂ق��ɁA���c�y�낪�엀(�Ђ悭)�ł��邱�ƂɗR������B�A�W�A���n�т̐l�����x�̍����́A�C�l�̍������Y���ƈ��萫�ɂ��������Đ��������̂ł���B

�@�@���c�́A�y��L�@������������ɂ����A�y��̎_���Ҍ��d��(pH)�������߂��ɂ��������A�y�뒆�̃����_���C�l�ɗ��p����₷���`�ԂƂȂ�A�C�l���z�����邩�Ȃ�̗ʂ̖��@�{��������狟�������A�G���̔������}�������A�Ȃǂ̓��������B�����́A����������c������X(����)���邱�Ƃ��炭������ł���B

�@�@����ɁA�X�����ł͗L�Q�Ȕ������Z���`���E�����ł��A�L�Q���������炢�Ȃ����Ă����B���̂��߁A�C�l�͓���̏ꏊ�ʼn��N������Â��邱��(�A��)���ł���B�����C�l�ł��A���������2�`3�N������Â���ƁA�A���Q���������A���ʂ͂������邵���������Ă���B

�@�@��ʂɐA���́A�X�������ł͍����_�f�s���ƂȂ萶��ł��Ȃ����A�����A���ł���C�l�́A�_�f��n�㕔���獪�������邱�Ƃ̂ł���ʋC�g�D�������Ă��邽�߁A�X�������ł����炪�\�Ȃ̂ł���B

�@�@�@5 �\��Ɨ���

�@�@���{�̐��c�ɂ����ẮA���a40�N�ゲ��܂ł́A�ċG�ɐ������������A�~�G�ɂ͉\�Ȃ����胀�M�A�i�^�l�A��A�q���Ȃǂ��͔|����Ă����B�����̐��c�̓~�앨�𗠍�Ƃ����A�č�̃C�l�͕\��Ƃ���B�܂��A�\��̐����̌�ɂÂ��ė��삪�����鐅�c�͓�э�c�ł���A�\�삾��������t������Ȃ����͈̂�э�c�Ƃ���B

�@�@�@V ���E�̕Đ��Y�Ɩf��

�@�@���E�S�̂Ő��Y����Ă���Ă̐��Y�ʂ͖�5��2300��t(1994�N�A���x�[�X)�ł���B���̂���9���ȏオ�A�W�A�n��Ŏ����I�ɐ��Y����A���̖f�Ք䗦�͐��Y�ʂ̂킸��4.8%�ɂ����Ȃ��B���̂��߁A���Y�ʂ̂킸���ȕω�����v�̓����ɂ���č��ۉ��i�͑傫���ϓ�����B

�@�@���Ƃ��A���{��1993�N�Y�Ă̕s�삩��ً}�A�������߂�93�N�x�ɂ��Ă݂Ă݂�ƁA1t������̕ĉ��́A�Œ��220�h������ō���420�h���܂ŏ㏸���A��200�h�����̕ϓ����݂�ꂽ�B�Ȃ��A���N�̖f�ʊ�����18.2%�������R���M�̏ꍇ�ɂ́A�Œ��105�h������ō���144�h���܂Ŗ�40�h���̕ϓ��������B���̂悤�ɁA�Ă̍��ۉ��i�͑��ΓI�ɗ��������₷���Ƃ����������݂���B

�@�@�Ă̗A�����́A�A�W�A�ƃA�t���J�𒆐S�ɑS���E��130�J���ɂ��̂ڂ邪�A���̂قƂ�ǂ��J���r�㍑�ł���B���{��1993�N�ɂ����Ȃ����Ăً̋}�A��(259��t)�́A���������r�㍑�̐l�X�̐����ɂ��傫�ȉe�����������Ă��܂������ƂɂȂ�B

�@�@�@VI ���{�̈��

�@�@���{�̋ߑ�I�Ȉ�� ���{�̔_�Ƃ́A�͂₭�ɋ@�B������A���܂ł͔N���ɂł��c�A�����肪�ł���悤�ɂȂ����B�������A��҂̔_�Ɨ��ꂪ�Â��A������@�I�ȏɂ���B

�@�@�@1 ���{�̈��̋N��

�@�@�퐶(��悢)�y��̒��ɂ͕\�ʂɈ��_�k�𗠂Â���C�l�̖����̂�����̂�����A�����҂̑����́A���{�ł̑�������̈�앶���̑��݂�\�z���Ă����B���̌�A�e�n�ŒY���Ă���������A�Ꮌ�n�Ȃǂł݂������_�k�p�ؐ��i�ȂǂƂ��킹�āA��O�ɂ͓��{�ł̏������_�k�̋K�͂���e�܂ŋc�_��������ł����B

�@�@���{�ɂ̓C�l�͔̍|�킪�����A���]������̍]��n���������������Ƃ��킩���Ă��邪�A���̃��[�g�ɂ��Ă�4�̐�������B

�@�@��1�́A���H�Œ��N�����ɂ͂��茺�E����킽���Ėk��B�ցA��2�́A���H�ŎR���������瓌�V�i�C���킽���Ē��N�����ɂ͂��茺�E����킽���Ėk��B�ցA��3�́A�]�삩���V�i�C���킽�蒩�N�����ցA����Ɍ��E����킽���Ėk��B�ցA��4�́A�]�삩�瓇�`���ɉ���E�����������ւċ�B�ւƂ������ł���B

�@�@���̂Ƃ����{�ɂ͂������̂̓W���|�j�J�킾���A����A���N�����̍l�Êw�����Ȃǂœ���̃C�l�������������[�g���͉�������邾�낤�B

�@�@�@1A �����̈��̎���

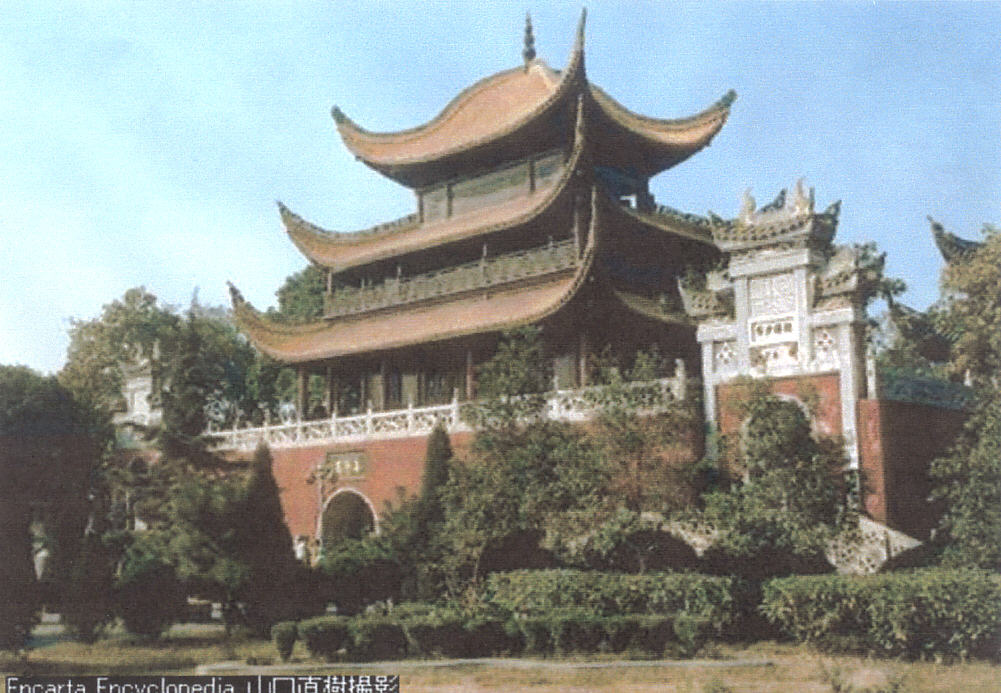

�@�@�ؔ���Ղ̕������c �ؔ���Ղ̐��c�͌l(����)�������A�y���߂̖��(�₢��)�����ނȂǖ{�i�I�Ȃ��̂ł���B���H�͕�����1.35m����A�[����45cm�قǂł���B�ؐ��_�H���Y���Ă��݂���A�����̔����ŁA���{�ł̈��̎n�܂肪�ꕶ����ӊ��㔼�̖�2600�N�O�ɂ����̂ڂ邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���ꌧ���Îs�B���Îs����ψ���

�@�@�Ε �k��B�ŏo�y���������Ε�B��Ƃ͂������A��Ƃ������͂ގ��n��ł���B2�̌�(����)�ɕR(�Ђ�)���Ƃ����Ďw�ɂ����A�C�l�Ȃǂ̍����̕��̕����ɐΕ�������ĕ���݂Ƃ����B�퐶�������ɂȂ�ƍ����p(�˂���悤)�̓S���̎芙��������悤�ɂȂ�A�����Ă������B�������������ُ���

�@�@�ꕶ�ӊ�����퐶�����ɓ��{�ɂ����������́A���R�A���k��҂����̋Z�p��m��l���Ƃ��Ȃ����͂��ŁA�����̑嗤�┼���̍ŐV���x���ɂ��킹�Ĉ��̍k��n�����߂�ꂽ�悤�ł���B����܂ł݂������������c�k��Ղ̗��n�́A�J���n���w��n�A�×����Ȃǂ��܂��܂ł���B�퐶����̐��c�͂͂₢�i�K����l��(�����͂�)�ɂ���悳��A�����s�̔t��Ղł͕���80�`100cm�A����30cm�̌l(����)�ł����܂�A�Q�n���̓�����Ղł͊ۑ��⏬�}������Őc�ɂ����l�������Ă����B

�@�@������Ղ̐��c�� �X����Ìy�S�c�Ɋّ��ɂ���퐶���㒆��(�I���O��)�̐��c��\�ł���B���̎���ɂ����铌�k�k���ł̈��_�k�𗠂Â��锭���������B��4000m2�ɏ��K�͂Ȑ��c�Ղ�656�ʂ���A�l��(�����͂�)�␅�H����������Ƃ̂���B���c�ʂɂ͑��Ղ��������B�c�Ɋّ����j���������ْ�

�����̐���k��̎��ʃ��x���́A�o�y��͏��Ȃ����A�퐶�O�����璆���𒆐S�Ƃ��镟�����̉��G��Ղ�A�ޗnj��̑�(����)�A���ÁE������ՂȂǂł݂�������䂩��A1���������60kg�ȉ��Ƃ����������łĂ���A����͍����̕��ςł���1���������500kg��8����1�ȉ��ŁA���Y���͂��Ȃ�Ⴉ�����\��������B���킦�ċC���a���Q�Ȃǂ̃}�C�i�X�v�f������A���ۂ̎��ʂ͂���ɒႩ������������Ȃ��B

�@�@�@2 �V�c�J���ƕi�����

�@�@���{�̕Ă̑����Y�ʂ́A�ޗǎ��オ��100��t�A�]�ˎ��オ��200�`300��t�A�������オ��600�`700��t�A�����ď��a20�N��ɂȂ��1000��t��������܂łɂȂ����B����́A�V�c�J���Ɠy�n���ǁA�͔|�Z�p�̌���A�����ĕi����ǂɂ����̂ł���B

�@�@�@2A �V�c�J��

���{�ŐV�c�J��������ɂ����Ȃ�ꂽ�̂́A�𗢐��{�s����A�퍑������ߐ������A����30�N���3�̎����ł���B

���c�͒J�Ԃ̑�c��R�̒I�c����͂��܂�A4�`5���I�ɌÑ㍑�Ƃ��`������邱��́A�~�n�≫�ϕ���̎��ӕ��ɐi�o���Ă���悤�ɂȂ��āA�ޗǎ���̐��c�ʐς͂��悻100��ha�ɒB���Ă����B

�������A���̌�͑�͐�̐��䂪����������ߐ��c�ʐς̊g��͒����B

�@�@�@2A1 �퍑���A�]�ˎ���

�@�@�������H���̂悤�� �V�ۂ̉��v�Ōv�悳�ꂽ��3��ڂ̍H���B����͒���˂������Ȃ����������̂��߂̉x�H���ŁA�E�ɐ��������鑫���ݐ��Ԃ��݂���B�u���ے�L�v���B������w�j���Ҏ[������

�@�@�����������Ԃ����̂��퍑�喼�����ł���B�ނ�͒z���z�R�̌@�Z�p��p���y�؍H���։��p�����̂ł���B���c�M���͐M������A���������͏��z������������Ď����������Ȃ����B

�@�@���얋�{��������̕t���ւ��H���������Ȃ����B������͂��Č��݂̍]�ː�A������Ȃ���č]�˘p(�� �����p)�ɂ������ł���A�֓�����͍r��A������A�n�ǐ��삪�Ȃ����s�т̒Ꮌ�n�ł������B����q���ʂɓ��i�����A�r��𐼂ɂ悹�A�]�ː���J�킷�邱�Ƃɂ���Ď����������Ȃ��A�V�c���J�����ꂽ�B

�@�@�܂��A���ł͑�a��̕t���ւ��H���������Ȃ�ꂽ�B��㕽��͖k������̗���Ɠ삩��̑�a��̍������鎼�n�тł������B1700�N�㏉���ɂ́A�͓������k�サ�Ă�����a����A���݂̂悤�ɍ�̂ق����i������H���������Ȃ��A��a��Ղɑ����̐V�c���J�����ꂽ�B

�@�@�������āA1000�N�ȏ������ł̂�����Ă�����͐쉈�݂̉��ϕ��삪�A�ꋓ�ɐ��c�Ƃ��Ċ��p�����悤�ɂȂ����B

����ɁA�����p�Ȃǂ̂悤�Ȑ̊C�����Ȃǂ̌Ώ��������V�c�J���������Ȃ�ꂽ�B

�@�@���̌��ʁA�]�ˏ�����120��ha�ɂ����Ȃ��������c�ʐς��A�]�˒����ɂ�160��ha�A���������ɂ�250��ha�Ƒ啝�Ɋg�債���B���̂悤�ȐV�c�J�����\�ɂȂ����̂́A�y�؍H���Z�p�̔���I�Ȑi���ɂ��B

�@�@�@2A2 �����Ȍ�

�@�@���{�̉�̂ɂ������ẮA�������{���m�����Y�̂��ߑ�K�͂ȊJ�������{�����B�܂��A��1������ё�2�����E���O����H�Ƃ̊m�ۂ��邢�͎��Ɛl���̋z���Ȃǂ̂��߁A���{�ɂ���đ�K�͂ȊJ�͂���ꂽ�B

�@�@�@2B �i�����

�@�@���{�őg�D�I�ȃC�l�̈�킪�͂��܂����̂́A1893�N(����26)�ɍ����_�������ꂪ�ݗ�����Ă���ł���B����܂ł̕i����ǂ̎�̂́A�����ς�C�l���͔|����_�����g�ŁA���ɐ��Q��(�� �ɐ��M��)��P�����Q��𗘗p���Ď�q�̌�����������A�ݗ��i��̒��Ŏ��R�ɐ��N�����ψّ̂̒�����A�D�nĵ��݂��đI�����镪�����@�������Ȃ��Ă����B���āA���{�O��i��Ƃ���ꂽ�_�́A�����A�T�̔��͕������@�ɂ�閯�Ԉ琬�i��ł���B

�@�@�������A�������@�ł́A������x�I�����Â���ƁA����ȏ�͉��ǂ̌��ʂ����҂ł��Ȃ��Ȃ�B�����ŁA1904�N���납��͐l�H��z�ɂ���ĐV�i������肾�����G���@���J�n����A���̌��ʂ���i�ƍ��߂�ꂽ�B���̌��ʁA����̒P�ʖʐϓ�����̎���(�P��)��1ha������]�ˎ����1�`2t�ł������̂��A1930�N��ł�3t�A�����1980�N��ɂȂ��5t�ɒB����悤�ɂȂ����B

�@�@�@2B1 �ϔ쐫�i��

�@�@���̓��e���݂Ă����ƁA�����̏��߂��獡���܂ł̒P���̂������邵�������́A���f�{�p�ʂ̑����ƁA���̏����ɓK�����i��A���Ȃ킿�Z�b(����)�A���b�ł�����ɂ����A���^�������Ŏ���Ԑ����悢�Ȃǂ̐������������ϔ쐫�i��̈琬�ɂ����Ƃ��낪�傫���B

�@�@�@2B2 �ϕa�����i��

�@�@�����ɁA�����f�������炷�e��̕a�Q���̔�����}�����邽�߂ɁA�ϕa���i����d�v�Ȉ��ڕW�ƂȂ����B�Ƃ��ɃC�l�̕a�Q���̒��ŁA�������a�������Ƃ��d������A����ɑ����R�������������킪�����߂��Ă����B

�@�@�@2B3 �ϗ�i��

�@�@�@�k���{��R�ԍ���n�ł́A�ϗ�i��̈琬����Q�̌y���ƍ����ɑ傫���v�����Ă���B�ϗ�i��͍͔|���E�̖k�i�������炵���B�k�C���̈��́A�������N�͓���̈ꕔ�ɂ������Ă������A�ԖсA�_��11���Ȃǂ̑���(�킹)�ϗ�i�킪�琬����邽�тɖk�i���Â��A1930�N��㔼�ɂ͖k�C���̂قڑS��ň�삪�\�ɂȂ����B

�@�@�@2B4 �ǐH����

�@�@�@����A�Ă̎������̌���ƂƂ��ɗǎ����̗v�������܂�A1960�N��㔼����͐H�����ǍD�ł��邱�Ƃ��d�������悤�ɂȂ��Ă����B��ʂɁA�^���p�N���ƃA�~���[�X�ܗʂ̍����ẮA�S�肪���Ȃ��A�������ĔтɂȂ�A�����̊ܗʂ̏��Ȃ��Ă͔S��̂���A���炩���ĔтɂȂ�B�R�V�q�J����T�T�j�V�L�Ȃǂ���\�I�ȗǐH���ĕi��ł���B

�@�@�@2B5 ���d�͔|�p�i��

�@�@���d(���傭�͂�)�͔|�́A���p�J�����Ԃ̒Z�k�ƒ�R�X�g���Y�ɗL���Ȏ�i�ł���B�ቷ���萫�A�����L�琫�A�ϓ|�����Ȃǂ̓��������Ȃ������d�͔|�p�i��̈琬��������ł���B

�@�@�@�@2B6 �������A�n�C�u���b�h���C�X

�@�@�@�Ă̒�R�X�g���Y����ю����ȂǑ��p�r���p���\�ɂ��钴�����i��̊J���������߂��Ă���B���̌����ŊJ�����ꂽ�i��̒P���́A�]���̕i���1.5�`2�{�Ƃ���߂č����B���G�ɂ���Ă���ꂽ�G�평������A�Ƃ��ɎG���1��(F1)�̐A���́A���e�̕��ς��邢�͂��̂�����������炪�����Ŏ��ʂ����傷��ꍇ�������B���̌���(�G�틭���F�w�e���V�X)�𗘗p�����i��J���������Ȃ��Ă���(�� �G��)�B

�@�@�@2B7 ���ꂩ��̃C�l�̈��

�@�ߔN�ł́A�g�D�|�{�A�זE�Z���A��`�q�g�݊����Ȃǃo�C�I�e�N�m���W�[�̈��ւ̉��p��������݂��Ă���B

�@����A�͔|�n��̂��������̊g����߂������ω�����ϝ�(��������)���ȂNJ��X�g���X�ϐ��ɂ����ꂽ�i��̈琬�A���邢�͔_��ɂ��c���Ő��≘����肪�[���ɂȂ��Ă��������A�_��̎g�p�ʂ��ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃ̂ł���ϕa�����i��̈琬�Ȃǂ�����ɏd�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�B

�@�@�@�@VII ���c�̑��ʓI�Ȗ���

�@�@���c�́A�ĂƂ�����b�I�H���Y���Ă��邾���ł͂Ȃ��A�W�����J����^�����ӂ����_���Ƃ��Ă̖������͂����ȂǁA�������{(����悤)�@�\�Ƃ���d�v�Ȗ������͂����Ă���B���{�̐��c�̑������\�͓͂����s���̐��g�p�ʂ�37�N���ɑ������A���̒����@�\���o�ϓI�ɕ]������ƔN��4��7000���~�ɂ��B����ƌv�Z����Ă���B

�@�@���c�͂���ȊO�ɂ��A�����������A�n��̐��Ԍn��ۑS����ȂǁA���y�����ۑS����Ƃ����d�v�Ȗ������͂����Ă���B�����̖ڂɂ݂��Ȃ����l���o�ϓI�ɕ]������A�N��12���~�̌o�ό��ʂ����Ƃ̎��Z���Ȃ���Ă���B

�@�@�@1 �y�����o���ӂ���

���c�ł�������p����75%�͒n������͐쐅�ƂȂ�A�����ōė��p����Ă���B�܂��A���c�͓y���̗��o���ӂ����ł���B���c�A���A�X�т��ӂ��߂��_�ђn�S�̂����o���ӂ����ł���y���̗ʂ͖�58��m3�A�����փr����1��1000�t���ɑ�������Ƃ�����B�㗬���̐��c����R���N���[�g�ł����߂Ďs�X������ƁA�W�����J�ɂ�艺���̓s�s���ŐZ����Q�������₷���Ȃ�ȂǁA�����̓s�s���ɂ����܂��܂Ȉ��e��������Ԃ̂ł���B

���{�̐��c�ʐς͏��a50�N��ȍ~�A�N�X�������Â��Ă���A�������R�Ԓn��ł̒I�c�����X�ƍk���������Ă���B�����ŁA�����̐��c�̑��ʓI�������݂Ȃ����ƂƂ��ɁA���c��ۑS���ێ��Ǘ����邽�߂̐V���������Ή������Ƃ߂��Ă���B

�@�@�@�����i����(�_���)

�@�@�����i����(�_���)�@�����i�����傤�@���ؐl�����a���̐���[�ɂ���ȁB��̓x�g�i���A���I�X�A���̓~�����}�[�Ɛڂ���B���Ƀ����R�C����(�_�M����)�A���ɃV��������������A���R����̏㗬�ł��郉���c�@��(�p��F���)�]�A���]���ȓ����Ȃ����B�k�����ŁA���ϕW���͖�2000m�B���M�сA�M�у����X�[���C��ŁA���g����10��C�Ə������A�u�l�G�t�̂��Ƃ��v�Ƃ����Ă���B�����ŏ����������������Ƃ������ȂŁA�C(�R)�A�y�[(��)�A�n�j(����)���Ȃǂ̏����������S�Ȑl����3����1���߂�B�ʐς�39��4000km2�B�l����4333���l(2002�N)�B�ȓs�̓N���~��(����)�ł���B

�@�@�N���~��(����)�̐Η� �����i����(�_���)�����s������쓌120km�̏��ɂ��閼���u�Ηсv�́A����20�`30m�̊��A���������Ȃ��ł���B

�@�@�@II �o��

�@�@��S�����A�����A������ނȂǎY���̎�ނ͂���߂ĖL�x�ł���B�R�Ԗ~�n�Ȃǂł͕āA�g�E�����R�V�A�������A���I�X�E�~�����}�[�Ƃ̍����ɋ߂��V�[�T���p���i�ł̓S���A�T�g�E�L�r�Ȃǂ̈��M�э앨���͔|����Ă���B�_��̃^�o�R�́u�_���v�Ƃ��A�Ƃ��ɗL���ł���B�v�[�A������u�_�씒��v�Ȃǂ̊�����ނ͓��Y�i�Ƃ��Ēm����B�����̔��d�A�S�|�A�����@�B�A�H��@�B�A���w�A���^�o�R�A�g���`������(����)�̓��A�R�[�`�E(�Ӌ�)�̃X�Y�A�^�[���[(�嗝)�̑嗝�Ή��H�Ȃǂ̍H�Ƃ����B����B

�@�@��������`�����g�D�[(���s)�A�R�C����(�M�z)�A�z�[�R�E(�͌�)�ւ̂т�3�{�̓S���͌�ʂ̓����ŁA�����Əȓ��e�n���ނ��ԓ��H�Ԃ���������Ă���B�n���̉_��q����i�͍������̂ق��A�����S���A�o���R�N�ւ̍��ې����^�c���Ă���B

�@�@�@III �ό��ƕ���

�@�@�^�C���̐������� ���z���4�����{�A�V�[�T���p���i�̃^�C���͐������ނ�����B�l�X�͎��@�ւ����ނ��A�����ɐ��������������ƁA�V��j���������ɐ������������A����͂���ĐV���ȕ����ނ����悤�Ƃ���B���̐����s���𒆍��ł͝�����(�͂���������)�Ƃ��ł���B���V�v��/(c) �F�ꃉ�C�u�����[

�@�@�����̐��R�i����A�~�ʎ��A�u�V�����̊�ρv�Ƃ�����ΗсA�嗝�̎O���A�V�[�T���p���i�̈��M�ѐA���������Ȃǐ������̖����j�Ղ▼��������B����3���̑嗝�̃o�U�[����^�C��̐����ɂ�����4�����{�̃V�[�T���p���i�́u�������Ձv�ȂǏ��������̓`���I�ȍ�ɂ́A���O���瑽���̊ό��q�����Ƃ����B

�@�@�B���ɂ͉_���w�Ȃ�26�̑�w�A166�̍����������@�ցA10�ȏ�̖����̕��c�A�����f�搻�쏊�Ȃǂ�����B�q�C�Ƃ̓A�a�A�������́u�`�E�R�s�i�ȁv�̍�Ȏ҂ŁA�S����̓���s�����C�݂œ�̐������Ƃ����Ꭸ(���傤��)�Ȃǂ̏o�g�n�ł���B

�@�@�@IV ���j

�@�@�_��͂��Ƃ��Ə��������̒n�ł���A�����𒆐S�Ƃ���n��ɂ�?(�Ă�)���Ƃ��鏭�������̉������������B�O109�N���̕����?�����Ɂu?���V��v�̋�������������B�O������ɂ͏����E�����쐪���A���̒n�̉��Њl��7�x�Ƃ炦�A7�x��邵�Ă���冂ɋA���������Ƃ����B1274�N���͉_��s�����Ȃ��������A�����������ɂ������B��������_�삪�s�����Ƃ��Ďg�p�����悤�ɂȂ����B1942�N�ȍ~2�N�]�ɂ킽���ē��{�́u�r���}�E���[�g�v�������ߐ�̉��ɂ������B49�N�A�l������R�ɂ���ĉ�����ꂽ�B

�@�@�ߔN�A�x�g�i���A���I�X�A�~�����}�[�Ƃ̍����f�Ղ������ɂ����߂��Ă���B1994�N���܂łɏȓ��̊O�����ړ����z��6500���h���ɒB���A�O��(���فA����A�S�z�O��)��Ƃ�1018�Ђɂ̂ڂ����B

�@�@�@�t�[�i����(���)�@

�@�@�t�[�i����(�Γ��)�@�t�[�i�����傤�@���ؐl�����a���̒��암�A���]�����̓암�A�i�������R��(���R��)�̖k���Ɉʒu����ȁB������2�̒W���g���e�B����(�����)�̓�ɂ��邱�Ƃ���Ȗ������܂ꂽ�B���A��A���̎O�����R�ɂ����܂�A�k���ɂ͊C��50m�ȉ��̓���Ε��삪�L����B�������̂ق��A�l����100���l��������~���I(�c)�A�g�D�`��(�y��)�����͂��߂Ƃ���40�̏����������A�����ɐ����Ɠ암�̎R�n�ɂ��ށB�ʐς�21��500km2�B�l����6629���l(2002�N)�B�ȓs�̓`�����V���[(����)�B

�@�@�g���e�B���k����l �t�[�i����(�Γ��)�k���A���](�g�q�])�̓쑤�ɂ��钆�����̒W���ł���B����͖k���[�̃��G����(�x�z)�̋߂��̌i�F�B�Γ���n��(���傤���傤)�͌Â�����i���̒n�Ƃ��Ēm���A�n�Ö�J�⓴��H���Ȃǂ��u�n�Ô��i�v�Ƃ��Ď���G��̎��ƂȂ����B

�@�@�@II �o��

�@�@�Â�����u�Γ�ƌΖk�Ŏ��肪������A�V���݂͂�����Ă���v�Ƃ�����قǂ̍��q�n�тƂ��Ēm���Ă����B�Ƃ��Ɉ�삪����ŁA1993�N�̐��Y�ʂ�2343��t�ɒB��������1�ʂ��ق���B�{�؋Ƃ�����ŁA�������疈�����瓪���̓ؓ��������e�n�A�Ƃ��ɃR�����g��(�L��)�ȁA�z���R��(���`)�Ȃǂɂނ��ďo�ׂ���Ă���B����Ύ��ӂł͒W�����̗{�B�������Ȃ��A�u�Ø@�v�Ƃ����@���͍����I�ɂ悭�m���Ă���B��S�����A�@�B�A���d�A�̒Y�A�S�|�A�a�тȂǂ̍H�Ƃ����B����B�����Ԃ̓d���i�����͒����ő�̋K�͂��ق���B�`���I�ȍH�|�i�Ƃ��Ă͒����̂����イ�A���[����(�җˁF�ꂢ��傤)�̎���A�V���I����(縗z)�̒|�H�A���D����(�g�z)�̉ԉȂǂ��L���ł���B

�@�@����𒆐S�ɐ��^�����B����B�y�L��(�k��)�`�R�����`���E(�L�B)�S���Ȃ�5�{�̊����S�����ȓ����͂���A�����ԖԂ͒����A�z������(�t�z)�𒆐S�ɂ��ďȓ��e�n�ɂ̂тĂ���B

�@�@�@III �ό��ƕ���

�@�@�x�z�O �g���e�B��(����)�̂قƂ�ɂ��x�z�O�́A�����716�N�Ɍ������ꂽ��O�ł���B�₪�ė����A�m��A�����Ղ炪���Ƃ���Ď��ɂ������A�v��ɂ�䗒���(�͂イ����)���u�x�z�O�L�v���������߁A���̖����͕s���̂��̂ƂȂ����B���݂̌����́A����̖��ɍČ����ꂽ���̂ŁA1984�N�ɉ��C����A���͂͌����Ƃ��Đ�������Ă���B�R�������B�e

�@�@����5�喼�R(�܊x)�̂ЂƂt�R(1211m)�A����ΔȂɂ��x�z�O�A���R�̕�ɂł���`�����`�A�`�G(���ƊE)�����X�ь����A�V���I�V����(��R)�ɂ���ё̐��ƂȂǐ������̖����j�Ղ�����B

47�̑�w�A200�߂��̍����������@�ցA�V���I�V�A��(�n�ÁF���傤���傤)�f�搻�쏊(1977�N�n��)�Ȃǂ�����B�암�̃`�F���`���E(?�B�F���イ)�ɂ͒������q�o���[�{�[���̌P����������B���̔�������ρA��������j�Ŋ����ёA������A�ӗs�M�Ȃǂ̐����ƁA��ƐĔ��Ȃǂ̏o�g�n�ł���B

�@�@�@�@IV ���j

�Â��́A�~���I�A���I(��)���̋��Z�n���������A�t�H�퍑����ɂ͑^���ɑ������B�O������ɒ����������Ă�ꂽ�B����ɂ͌L�s�Ȃ̊NJ����ɂ���A1664�N��������ɂ��ē�ɌΓ�Ȃ���������ꂽ�B1949�N�ɉ�����ꂽ�B

1992�N�ȍ~�A�ΊO�o�ό𗬂������ɂ����߂��Ă���B94�N���܂łɊO�����ړ����z��3��3114���h���ɒB���A�O��(���فA����A�S�z�O��)��Ƃ�2966�Ђɂ̂ڂ����B���ꌧ�A�A�����J�̃R�����h�B�ȂǂƗF�D�W���ނ���ł���B

�@�@�@���]�@���傤����

�@�@���]�@���傤�����@���ؐl�����a���̒��������f���ĂȂ�����́B������ł̓`�����`�A���B�S���͖�6300km�ŁA�����ł͍Œ��A���E�ł��i�C����A�A�}�]����ɂ��ő�3�ʁB���H�ɂ���Ă��܂��܂Ȗ��̂������A���{�ł͉������̈ꖼ�̂ł��郄���c�[�](�g�q�])�̖��Œm����B�^�[�`�A��(��])�Ƃ��A����Ƀ`�A��(�])�Ƃ�����B

�@�@�`�����](���])���� �^�����[�R���̃O���_���h���R�ɔ����A���ؐl�����a���̒��������f����S����6300km�̒��]�́A�����Œ��̐�ł���B�����c�[�`�A��(�g�q�])�̖��́A�͌��ɋ߂������`���E(�g�B)�t�߂̋Ǐ��I���̂����A���{�ł͑S������������̂Ƃ��Ă��������Ă����B

�@�@�`�����](���]) �����̎��ɂ�������ꂽ����������ɂ�����ƁA���]�̓X�[�`������(�l��)�ƃt�[�y�C(�Ζk)���Ȃ̋��E�t�߂�300km�ȏ�ɂ킽���Ă����������J�n��(�O��)���Ȃ����B�l��Ȃ̂��̕ӂ�́A�×��A�i���n�Ƃ��Ė������A���Ƃ����l�������B�ʐ^�́A���̋߂����Ȃ���钷�]�B

�@�@�@II �����Ɨ��H

�@�@�`�x�b�g�����̖k�����A�^�����R���ɂ���W��6621m�̃O���_���h���R�Ɍ�����B�͂��߃g�g�̖͂��œ����A�_���`��(����)�ƍ������ăg���e�B�G���z�[(�ʓV��)�Ɩ��������A�`���n�C��(�C��)�암��쓌�ɂȂ����B���Ń`���V���[�`�A��(�����])�̖��ŃX�[�`��������(�l���)�ƃ`�x�b�g������̋���쉺�A�����i����(�_���)�ɗ�������B���̌���Ȃ��Ȃ���U�����������悤�Ɏl��Ȃ̃C�[�s��(�X�o�F���Ђ�)�ɂ�����A�~���`�A��(���])�ƍ������Ē��]�ƂȂ�B�Ȍ�A�֍s�A���Ȃ����肩�����Ȃ��瓌���ɗ��H���Ƃ�A�t�[�y�C(�Ζk)�E�t�[�i��(�Γ�)�E�`�A���V�[(�]��)�E�A���z�C(���J)�E�`�A���X�[(�]�h)�̊e�Ȃ��Ȃ���A�V�����n�C(��C)�œ��V�i�C�ɂ������B

�@�@�@III ����ƌ��

�@�@�O�� ���]�̒�����A�C�[�`�����s(�X���s)�̋߂��ɂ���O���́A3�̑勬�J�̂������̂ŁA�����̑�\�I�Ȍi���n�ł���A�ό��n�Ƃ��Đl�C�������B�������ɎO���_�������݂���Ă���B�_������������A����ȃ_�����ł��A�㗬�̐��ʂ��㏸���đ����̒��⑺�����v���邱�ƂɂȂ�B

�@�@���]�͍ő�x���̃`�A�����`�A��(�×ˍ])���͂��߁A�E�[�`�A��(�G�])�E�n���V���C(����)�Ȃǐ������̎x��������A���������킹������ʐς͍L���180��8500km2�ɂȂ�B�r���A�O���A�g���e�B����(�����)�A�|�[������(?�z��)�Ȃǂ̌i���n������B���E������́A�L��ȉ��ϕ���������d�v�ȍ��q�n�тɂȂ��Ă���B�݂͊ɂ́A��C�A�i���L��(�싞)�A�E�[�n��(����)�A�`�����`��(�d�c)�ȂǍH�Ɠs�s������A�����̈��H�ƒn�тƂ��Ȃ��Ă���B

�@�@�O���_���ł����ޗ��j�I���� �O���_���̌��݂ɂ�鐅�v�\��n�ŁA����_(���傤�Ђт傤)�̉�̂ɂ������ċV���ɎQ�Ă����ƈ������B���̂��ƁA���̕_�͎R���̂����ƍ����Ƃ���Ɉڒz���ꂽ�B�����̏d�v�Ȉ�Ղ����v���Ă��܂����߁A�j�Ղ�l�H�╨�̋~�ϊ����������߂��Ă���B

�@�@���E������ɂ͖����̐��H�����B�A���^�ɗ��p�����B�q�H�Ƃ��Ă̖������傫���A�����܂ł�1��t�A�d�c�܂ł�1000t���̑D���q�s�ł���B�Â�����̏d�v�Ȑ��H�Ƃ��āA�����̐����E�o�ς����E����哮���ƂȂ��Ă���B��2�����E����A�d�c�A�����A�싞�Ȃǂɒ��]�勴���������A���݁A���E�ő�K�͂̎O���_���̌��݂������߂��Ă���B

�@�@�~���I�@Miao�@�@�@�����̋M�B�ȁA�Γ�ȁA�l��ȁA�_��ȁA�L���`������������A�C��ȊC�쓇�A����уx�g�i���A���I�X�A�^�C�A�~�����}�[�̂����ɎR�n�ɂ��ސl�X�B�������ɂ��悻740���l�A���̂ق��̒n��ɂ�50���l�ȏア��Ɛ��肳���B����̓V�i�E�`�x�b�g�ꑰ�~���I�E���I��h�̃~���I��B���I�A����(Hmong)�Ƃ�����B���̂Ƃ��ă����������O���[�v�������B�����̖����ߑ��̐F�Ȃǂɂ���āA�~���I�A���~���I�A���~���I�A�ԃ~���I�Ȃǂɍׂ����킩���B�����̎j���ɂ͌Â�����u�c�v�̋L�q��������邪�A����Ƃ̊W���ӂ��߂ă~���I���̋N���ɂ��Ă͂��܂��ɂ悭�킩���Ă��Ȃ��B

�@�@���Ƃ͏Ĕ��_�@�ɂ�闤��A�G���A�C���ނȂǂ͔̍|�ł���B�ꕔ�ł͒I�c���̐���k��������Ȃ��B�P�V�͔|�����ɂ���Ă݂͂�ꂽ�B�����҂ɂ�镃�n�o���W�c�ɂ킩��A�����͂��̒P�ʂŊO�������Ƃ�B��v��ȍ��A�v�����Z���ӂ��ł���B���͓����҂ɂ���Č`������邱�Ƃ������B���{�̉̊_�Ɏ������K������B

�@�@�̊_�@���������@���{�Ñ�̏K���B�u���y�L�v�u���t�W�v�u�Î��L�v�u���{���I�v�u�����{�I�v�ɂ��A�V��j�����킸�̂��|�������Ĕz��҂���l�����Ƃ߂���A�̋��ׂ����̂��肵�����́B�t��H�ɁA�R�̏�≷��A���ӁA�s�Ȃǂł����Ȃ�ꂽ�炵���B���Ƃ��Ƃ̈Ӗ��́u�̊|���v�������Ǝv���邪�A8���I�ɂ́A�u�l�_�v�������ĉ̂��|�������Ƃ����Ӗ��ł́u�̊_�v�̕\�L����ʉ����Ă����B�����ł́u������(������)�v�Ƃ���ꂽ���A���̌ꌹ�́u�|��(�|��)�����v�Ǝv����B�Ȃ��A�{���^�̂��Ƃ��Ȃ��W�c���x�̓���(�Ƃ����F�����͂���)���̊_�ƍ����������������邪�A�{���s���̓��̂Ɩ��Ԃ̉̊_�Ƃ͂܂������ʂȂ��̂ƍl����ׂ��ł���B

�@�@�@�~���I�̐_�b�Ɖ̊_

�@�@������������Ă���ȑO����A�M�B�Ȃ̎R�n�ɏZ�ޏ��������A�c��(�~���I��)�͕������������A�L���Ȍ����`���̐��E�ɐ����Ă���B�_�Ղ̂Ƃ��ގt������ĕ�������V�n�n���̐_�b�ł́A�����̎n�c�u嚒��_�_(�t�[�e�B�G�}�[�}�[)�v�������݂��Ƃ��l�Ԃ��a�������Ƃ����B�܂����{�ł����̊_(��������)�̕��K���̂����Ă���Bচ���(�p�[�|�[�`�G)�A�h�V�߂Ȃǂ̍Ղ��A���j���ɊJ�����s�̂Ƃ��A�Ⴂ�j���͉̂̂��������Ȃ���C�ɂ�����������݂��A���������Ȃ�B�~���I���ł͟���(���[�t�@��)�Ƃ���B���җ�ؐ���(�����A�����H�Ƒ�w����)���A1983�N(���a58)�t�B�[���h���[�N�������Ȃ������B

�@�@�@II �Ӌ��̏��������̉̊_

�@�@�̊_�́A���{�ł͋ߔN�܂ŗ��������ɗގ��̂��̂��������Ǝv���邪�A���݂͖����|�\�Ƃ��Ă̂�����Ă��邾���ł���B�Ñ���{�̉̊_���l����Ȃ�A�ނ���_��ȂȂǒ����̐���n��A�l�p�[���A�u�[�^���Ȃǂ̏������������݂������Ȃ��Ă���A���^�I�Ȏp���̂������̊_���Q�l�ɂ����ق��������B�̊_�͈�앶���ƂƂ��ɓ`�d(�ł��)�����K�����Ǝv���(�� ���)�A�܂��A�̊_�������Ȃ��Ă����Ñ�̓��{�̐l�X�́A�����̐�i����������݂�ΕӋ��̏��������������Ƃ����_������A���݁A�̊_�������Ȃ��Ă���ނ�Ƌ��ʂ��Ă��邩��ł���B

�@�@�������鏭�������̗�ł́A�̊_�́A�킩���l���吨���܂�Ȃ�A�ǂ�ȖړI�̏W�܂�łł������Ȃ���B�����ł����Ȃ���Ⴓ������B�̂̊|���������̂́A�����˂Ă����q�Ǝ�l�A�����ł̓����҂ǂ����A�n���_�b���������V���[�}���ƕ�����̑�\�A���̑����܂��܂ȋ@��ɂ��킳���B�Ñ�̓��{�ł��A���̂悤�ɑ��l�ȏ�ʂʼn̂̊|�������������Ȃ��Ă����Ǝv���邪�A�Ƃ��ɁA�킩�������̒j�����ِ��̑�������Ƃ߂�ۂ̉̂̊|���������u�̊_�v�Ƃ�Ԃ��Ƃɂ����̂ł��낤�B�Ȃ��A�Ñ���{�̉̊_���A�_�k�̗\�j��L�슴�ӂ̍s���Ɋ֘A�Â�������L�܂��Ă��邪�A����́A�㐢(��������ߑ�ɂ�����)�̔_���̏t�H�̎R����s���Ƀ��f�������Ƃ߂������_�ł���B

�@�@III �͋[�I���������̂��ޕ���

�@�@���������ł̎��Ⴉ�炷��ƁA�̊_�̑��̖ړI�͗��l��z��҂��l�����邱�Ƃł���A���ۂɂ��Ȃ�̒j�����̂��Ɍ�������B�Ȃ��ɂ́A���̓��̂����ɂނ����j�������邾�낤���A��{�I�ɂ́A�̊_�̏�ł̏�M�I�ȉ̂̊|�������́A�̊_�Ƃ����Վ��I�Ȏ��ԂƋ�Ԃɂ�����͋[�I�ȗ����\���ƂƂ炦���ق��������B�Ñ���{�̉̊_�͐��I����̏�ł������Ƃ�������������A���̂悤�ȏ��������̉̊_�̗Ⴉ�炢���A��͂�͋[�I�����̂̉��������̂��ނ̂���ړI�̏�ł���A���̂悤�ȗ����\���̒~�ς��A�u���t�W�v�ł̑����̗����̌Q(�� ����)�݂�����قƂȂ����̂ł��낤�B

��ؐ����u�����M�B�� �c���̑��v

������������Ă���ȑO����A�M�B�Ȃ̎R�n�ɏZ�ޏ��������A�c��(�~���I��)�͕������������A�L���Ȍ����`���̐��E�ɐ����Ă���B�_�Ղ̂Ƃ��ގt������ĕ�������V�n�n���̐_�b�ł́A�����̎n�c�u嚒��_�_(�t�[�e�B�G�}�[�}�[)�v�������݂��Ƃ��l�Ԃ��a�������Ƃ����B�܂����{�ł����̊_(��������)�̕��K���̂����Ă���Bচ���(�p�[�|�[�`�G)�A�h�V�߂Ȃǂ̍Ղ��A���j���ɊJ�����s�̂Ƃ��A�Ⴂ�j���͉̂̂��������Ȃ���C�ɂ�����������݂��A���������Ȃ�B�~���I���ł͟���(���[�t�@��)�Ƃ���B���җ�ؐ���(�����A�����H�Ƒ�w����)���A1983�N(���a58)�t�B�[���h���[�N�������Ȃ������B

�m�o�T�n���������w�����يďC�w�G�������w�x��27���A���c�@�l�痢�������c�A1984�N

�@�����̐��암�A�_��Ȃ̓��ׂɈʒu����M�B�Ȃ́A�l��1800���l�̂����A26�p�[�Z���g�����������ŁA�c(�~���I)�A�z��(�v�C)�A?(�g��)�A��(�X�C)�A�i?(�R�[���I)�A�R(�C)���Ȃǂ��Z��ł���B�M�B�Ɋ��������{�i�I�ɂ͂��肱�̂́A����(1368�`1644�N)�ȍ~�̂��Ƃł���A����ȑO���̒n�͛ӑZ�ȎR�x�Ƌ}���Ƃ������R�̗v�Q�Ɏ��ꂽ��������(����)�̕ʓV�n�ł������B�@����ɂ��ƁA�M�B�̋M(gui)�́A�S(gu?)�ɗR�����A���̒n�͊���������݂�ƁA�S�������S�t��ގt�����(����)����Ӌ��n�тƂ��āA������Ă����炵���B�M�B�̊����́A�_��ɂ���ׂ�Ƃ͂邩�ɒx��Ă͂��܂����̂ł���B (��) �u�c(�~���I)�v�Ƃ����������́A�����̎��́A���E�A�����A�~���I�ȂǂɗR�����Ă��邪�A����������݂ē���ɂ���A������ؑ��̑��̂Ƃ��ĕ�����ɂ�����邱�Ƃ������������B�ӂ邭�����̂ڂ�A�����̌Õ����w���o�x�́u�w�T�v�ɍڂ�u�O�c�v���A�����̐�c�ɂ�����Ƃ���邪�A�����ɂ��Ă̊m�͂Ȃ��B�c���͕������������A���������������`���œ`���Ă����̂ŁA�����̗��j�������炩�ɂ��邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��ɍ���Ȃ̂ł���B�@�n���̐l�тƂ̈ӌ��ɂ��������A�c���́A�g�q�](���])������ɋ��Z���A�������ƂȂ�Ő��������Ă������A�������̓쉺�ɂƂ��Ȃ������ɂ��A�R�ԕ��ւƒǂ�����A���݂ł͎R�܂��R�̋M�B����̂Ƃ��āA�R�̔�����A�R�[(����낭)�̕��n�Ȃǂɂւ���悤�ɏZ�ނ悤�ɂȂ����̂��Ƃ����B���̈ړ��o�H�́A�˂ɓ����琼�ւł���A�k�^�C�̕c(���I)���́A�L���E�_�삩��A�_��̕c���͋M�B����A�M�B�̕c���͌Γ�E�Ζk����Ƃ������ړ��̓`��������Ă���B�����̌̋��́A�˂ɓ����ɂ���Ƃ���A����A�l�тƂ̍��͂��̌̒n�ɋA���Ă����ƐM�����Ă���B (��)

�����琶�܂�ł��l��

�@�c���́A�V�E���E��ˁE�E�R�E��E���Ȃǂɗ�I���݂��h��A�ӂ邢�ɂ�����ƐM���Ă���B�͂Ƃ��ɃJ�G�f�̈��́u�������v���D�܂��B���̖́A�Ƃ̑单���Ɏg�p����邵�A�R�̔�����ɂ��鑺�̏�(����)�≺(����)�Ȃǂɂ��Ȃ炸�Ƃ����Ă悢�قǁA�A�����Ă���B�u�������v�ɂ͐������̓`��������A�l�ނ̐�c�Ƃ����u嚒��_�_(�t�[�e�B�G�}�[�}�[)�v�����̖��琶�܂ꂽ�Ƃ����B���̐l�ދN���_�b�́A�_�Ղ̂Ƃ��ɁA�ގt�������̂ŁA�M���Ŏ��ۂɁA�ގt�̌��̘^�����������Ă�������B�ˊO�ŏW�^�����炵���A�r���ɏ����̂��������A�j���g���̖������͂����Ă����B���̓��e�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���B�@�����̎n�c�A�����̕�e�Ƃ����u嚒��_�_�v���A���_���l�̒���(�E�[�{)�Ɨ������Č���A12�̗��B12�̗��ɂ͐F��`�ɂ���āA�����E�����E�ԗ��E�ԗ��E�����E�����Ȃǂ�����A�����̂Ȃ����琶�܂�Ă����̂��l�ނ̎n�c�ŁA�I���Ƃ����l�ł���B12�̗��́A1�H�̐_�����g�߂ěz(����)�������A�������͛z��A�������͛z��Ȃ������B��������͐l�ށA��������͗����A��������͗��A�ԗ�����͌ՁA�Ƃ������悤�ɐ��܂�łĂ������A�z��Ȃ�����4�̗��̂Ȃ��ɁA�_��S���܂܂�Ă����B�_�͖��\�ł͂Ȃ����A�x�[�t�Ə̂��A�R�̐��ɏZ��ł���ƐM�����A�l�ނɍK���������炵�A�Ђ����Ȃ����ĉЎ�(�܂�����)����������̂ł���B�l�тƂɂƂ��Đ_�͍Ղ邪�A�S�͏����̂ł���A�T���ċS�͈������̂Ƃ����B�������A�_�ƋS�̋�ʂ̎d�����A�c���Ɗ������Ƃł́A���ƂȂ��Ă���B�@������(���͓y�ɊL)�ł͐_���K�͔����ł��Ȃ��������A����Ƃ̒��ŁA�c����Ղ�ˑ�(��肵��F�_��̂������́B��A���A�䕼�Ȃǂ̌`�Ԃ��Ƃ�)���̂�����̂��݂��B����́A�c�A���̂��Ƃ�����n�܂ŁA�C�l�̖L��F��̂��߂ɗ��ĂĂ����Ƃ����A�t�̗��������X�M�̖ɁA������(����)�̎�(�_�Ղ�̌��E�Ɏg�p���钍�A(���߂Ȃ�)�ɂ����鎆)�����A�r���ɔ����y���݂邵�A�����ɔ����j���g���̉H�������Ă������B3�N�Ԃ́A���̉ƂōՂ�A���ׂ͂̉Ƃֈڂ�Ƃ̂��ƂŁA�Ĕ��̍k��n��������������A�A�z������Ɠ����ɁA���{�̎ዷ(�킩��)�Ȃǂɂ݂���ˑ�̃I�n�P�⓪�����J���v�������������B�@�ˑ�Ɋւ��ẮA���R���̐��]�ւ����r���ŁA�c�ނ̂Ȃ��ɁA�䕼���̔������̂����_�������Ă�����i�ɏo�������B������c����Ղ���̂ŁA�u�Փc�v�Ə̂��A�Ƃ��Ƃɓc�A���̂��ƂɁA�A�q����1�H���]���ċ����A�c�ɂ������_�́A������܂ł����Ă����L����F��B���̖_�́A�e�B�[�E�n�[�E�w�F���邢�́A�e�B�G�E�J�[�E�n�C�Ƃ��A�c�ނ̂Ȃ��ɔ����莆���Ȃт����āA�̎}�������Ă��邳�܂́A�܂�œ��{�̓c�̐_�Ղ�̈ˑ�̂悤�ł������B�@�M�����̏M�k�ł́A����Ɍ`�������G�ŁA�Ƃ̌��ւɂ�����Ƃ���̍��E�̌���ɋ�����̂悤�Ȕ𐅕��ɂ킽���āA���̉��Ƀ^�P���Ƃ��������Ԏ��������Ă����B������������Ă�����̂��݂�����ꂽ�B�����M�k�ł́A�e�B�[�E�n�[�E�w�F������ړI�͂ӂ�����A���͑S�Ƒ��̕���������ی삵�Ă��炤�B���͉Ƒ��̎q�ǂ����������N�ŁA�Ƃ��䂽���ɔ��W���邱�Ƃ��F�肷��Ƃ����A�C�l�������Ă���Ƃ��́A�܍��L��������Ă����悤�ɂƂ����Ӑ}������B�@�e�B�[�E�n�[�E�w�F�̍Ղ�́A�ގt(�S�t)�������Ȃ��A���N�̖L���ی삷��ړI�ŁA����Ƃł�1�N��1��A�ׂ̉Ƃł�4�A5�N��1�s����B�ӂ��́A�Ղ��2���ɂ����Ȃ��B�ގt�́A1�H�̃j���g�����������āA�����������āA�F�O����B���̈ˑ㕗�̖̈Ӗ������́A�e�n�ł��ƂȂ��Ă���悤�ł���A�c����Ղ�Ƃ����Ă��A���`�I�ł���B�c��ɂ́A�u�����̑c��v�Ə̂��āA���E�Ƌ��ʂ̂�����n�c�I���݂��������Ƃ�����A���̏ꍇ�ɂ��A�R�̊J��҂Ɛ��c�E���̊J��҂̋�ʂ������肷��B�܂��u�Ƒ��̑c��v������킷�Ƃ��ɂ́A�ƕ��ɋL�ڂ���悤�Ȍn���ӎ�������A�X�̉ƂɊւ��������Ă���Ƃ�����B�@�Ղ��S������ގt�́A�����Ƃ�1�l���炢���͂���炵�����A�����O���҂������Ƃ����Ęb���������Ƃ́A���܂̂Ƃ���͕s�\�ɂ������B�����A�Ƃ��ɖ��ԐM�́A�����Ԃɂ킽���Ė��M���K�Ƃ��Ă��₵�߂��A�ߑ㉻��a�O������̂Ƃ���Ă�������ł���B���G�Ȑ����̕ϓ����o�Ă��������ŁA�����������Ƃ̒����͂ނ��������B�@�M�k�ł̂����Ƃ�ł́A�L��F��A�Ƒ��̕ی�̍Ղ�̂ق��A�l�����Ƃ��A�a�C�������������Ȃ����Ƃ��ɂ��ގt�͗��܂��B������(�z���4��5������)����ɂ��āA�����܂�^�}���r�������Ȃ��B�a�C�̂Ƃ��ɂ́A�Ƃ̓����̏�ɁA�m�ł������ւ�7�Ȃ����A�~�[�q���E�Ƃ�Ԃ��̂�����B�q���E�Ƃ͏����̂��Ƃł���B�ۂ��ւ́A�����ƂɂȂ��Ƃ߁A�O�ɂł��Ȃ��悤�ɂ��Ă������߂��Ƃ����B�����̂Ƃ��́A�ގt��1�H�̗Y�A�q���܂���1�C�̎q�u�^���E���āA��������N�����āA���������B��ʂɕa�C�ɂȂ�ƁA���������ƍl�����Ă���̂ŁA�ގt�͕a�l�̍���������V��������Ȃ��̂ł���B�����̂Ȃ��ŏj����N�����A�����Ȃǂ�����A�ގt�����ꂽ�����݂��Ă���Ƃ����B (��)

�受�`���̎R�A���F�R

�@����6��19��(7��28��)�́A�M���̐����ɂ��鍁�F�R�ɓo��uচ���(�p�[�|�[�`�G)�v�̍Ղ�̓��ł���B���̓��̌ߌ�A�R�[�̕c���⊿�����̎Ⴂ�j���́A���F�R�ɓo���Đe�����Ȃ�A���������ɑΉ̂����āA��������B�c��ł������[�t�@��(����)������ŁA�c���́Aচ��߁A�h�V��(�C�l�̏���̐V��)�Ȃǂ̍Ղ�̓��ɁA�L��⑺���̏������Ƃ���A�̉��A���̂����ƂȂǂ́A�����Ƃ���Ƃ���őΉ̂����āA�����̋C�ɂ�����������݂���B�Ή̂����Ȃ��瑊��̐��i�Ȃǂf���ċC�ɂ���ƁA�������r�ւ��̋�Ȃǂ�j���ɓn���āA�������킷�B�Ή̂̂����Ȃ��鎞���́A�[����[�H��Ȃǂ̂��Ƃ����������A���j���ƂɊJ�����s�A���Ȃ킿?��(�K���`����)�Ȃǂł́A���Ԃɂ��̍L��ł����Ȃ����������B���{�́w���y�L�x�ȂǂɋL�ڂ̂���A������u�̊_�v��u?��(������)�v�ɂ�������̂��A�c���́u�����v�ł���B�@���F�R�̎R���́A����߂��ɋ���Ȋ����A���ꂪ�܂�ō��F�̂悤�ɂ݂��邱�ƂɗR�����Ă���B�M���ɂ͂��߂Ă������͉J�͗l�ł��������A���傤�ǂ��̑��ɉ_��������A���F���牌�����Ȃт��Ă���悤�ɂ݂����B�受���A���̉_�ɏ���ēV�ォ��~��Ă���Ƃ��������`��������Aচ��߂̂Ƃ��ɂ́A���N�J���~��Ƃ����Ă��邱�Ƃ��A���̂��ƂƊW������炵���B���F�R��চ��߂̗R�������`���ɂ���Șb������B�@�ނ����A�受���V�ォ��n����݂��낷�ƁA�l�Ԃ̎Ⴂ�j�Ə����̂��������x������ǂ��Ă����B������݂Ă����܂����v�����受�́A�����킸�n��ɍ~�肽�����B�����͎R�̏�ŁA���̂Ƃ�����Ⴂ�j���R�ɓo���Ă��āA�受�Əo��A���������ɑΉ̂����Ĉ����[�߂����Č���A�受��1�l�̎q�ǂ��B����͏��̎q�ŁA�����͐l�ԁA�����͐受�ł������B���̌�A�V��̉��l�A�V����(�c��ł̓J�[�E�����E�E�F�[)���A�V��ɋA��悤�ɂƖ��߂����������B�受�͖��߂ɏ]�킸�A���̂��߂ɐɂ�����ꂽ�B�q�ǂ��́A���܂��c���ē���K�v�Ƃ��Ă������A���̐��������łāA���ꂪ?��(��)�ł������̂ŁA���̎q�͂��������Ő��������B�̂��ɂ��̎q�ǂ��́A�受�ƂȂ�V��ւ������B���N����6��19���ɁA�受�͉��E�̍��F�R�֍~��Ă��āA�l�Ԃ��ޏ����o�}���ɂ����̂��Aচ��߂̍Ղ�Ȃ̂��Ƃ����B�@����Ɋւ��ẮA����ɂׂ̂����`��������A�n�オ�^���ɂȂ��āA���̎R��ɐ����c�����j����受��������ŁA�n��ɍ~��Ă��đΉ̂����ĕv�w�ɂȂ������Ƃɂ��ȂނƂ������Ă���B���Ƃ��Ƃ��̎R�̊�������̓��A�ɂ́A�ω��l���Ղ��Ă��āA�a�C�Ȃ����A�l�����A�n�R���̂���邱�ƂȂǂ�l�тƂ��F�肵���Ƃ���A�����ɂ͓����╧�����K�����Ă����`�Ղ�����B6��19���́A�����ɂ��A�ω���F�����̐ߓ��ł���A���F�R��চ��߂ɂ́A�c���̎R�x���q�⏗���Ɗ�����т���l�����̂����ɁA�������̖��ԐM���K�����Ă������l��������������̂ł���B �@�@�@(c)��ؐ���