木地屋、樵、炭焼き

木地屋の世界

ブナ帯には、天与の豊庫である森の恵みを活用する専業的な山棲みがいた。木地屋、樵(きこり)、炭焼き、マタギらがそうである。

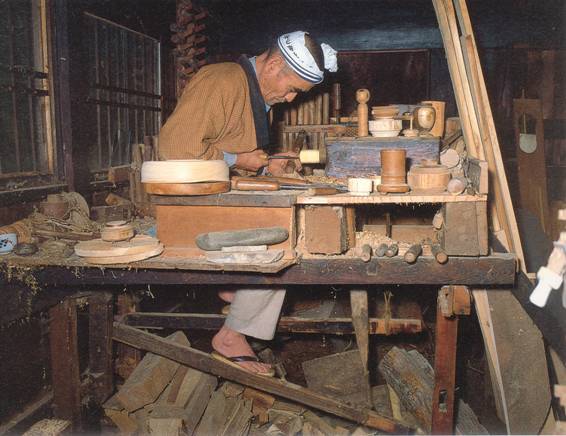

ブナ帯山間部では、よい陶土が少ないため、陶器よりもむしろ、豊富な木材資源を活用した木器づくりが発達した。なかでも木地屋は、木を加工して木器をつくる専業的な工人で

曲物師、くりもの師、杓子師、ろくろ師などがいる。

曲物師は、主に針葉樹のクロベ、キタゴヨウ、スギを柾目に割って薄板をづくり、これを丸めて底を入れ、手桶、柄杓、弁当箱(めっつ、めんつ、曲げわっぱ)などの曲げ物、農具用の曲げ輪をつくる。 飯豊山麓では、ブナ材を曲げて弁当箱とする“まるめつ”もつくられている。

くりもの師は、主にブナの森のトチノキ、ホオノキ、ヤチダモなどの広葉樹をくり、木臼、木鉢をつくる。このくりものは、かつてはブナ帯の生活用具として実に多様に使用されていた。例えば、山形県田麦俣のソロ(土運搬用のくりもの木橇)、同県関川のコウチワン(熊汁用の椀)などである。そのほかにも、シオブネ(塩俵をのせ、豆腐用のニガリを取る器)、ネブネ(ワラビ根から備蓄用のワラビ粉を取る器)などが、各地に見られた。

大型のくりものとしては、青森県畑、新潟県三面、岩手県沢内などの丸木舟造りがあげられるが、今はいずれもその姿を消している。

山間部のろくろ師

ブナで作ったソリ

ブナで作ったカエシキ(雪べら)

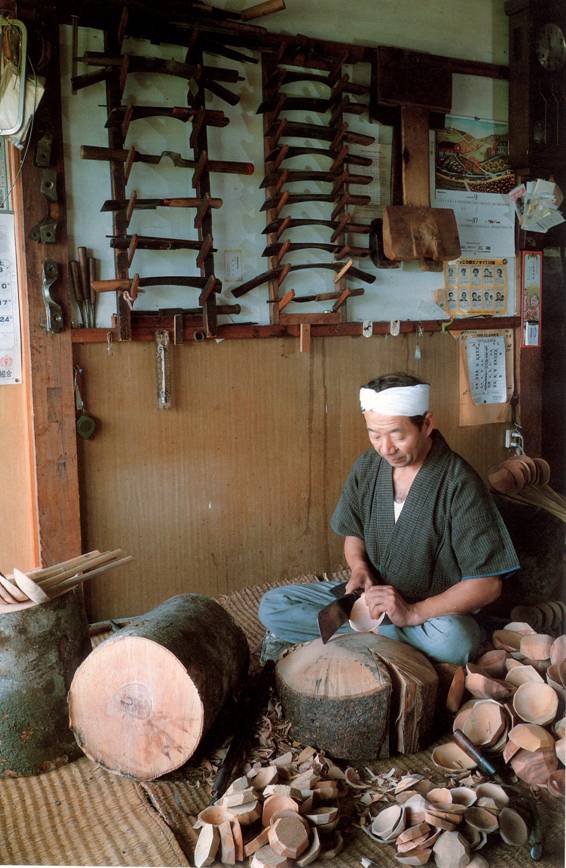

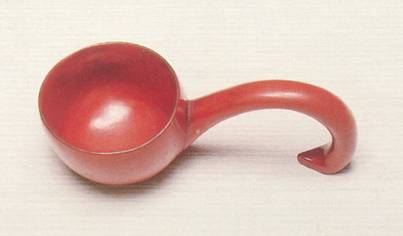

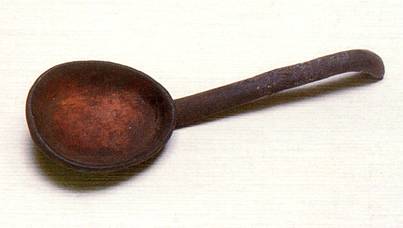

杓子師(杓子木地屋)は、主にブナを材料にシャクシ、シャモジなど柄のあるものをつくる。

ろくろ師は、惟高親王を職祖と仰ぎ、主にろくろによる木地挽を生業とする。その昔、ブナ帯各地に移住したろくろ師は、山中に点々と移動する渡り木地屋、定住化した町木地屋となった。

渡り木地屋は、森で適当な木を捜しては(やまみ)、斧で傷をつけて調べ(当身)、伐採し(さきやま)、木地細工をつくっていたが、やがて明治初期の地租改正で土地所有が明確となり、自由な立木伐採ができなくなると徐々に定住化していった。

そして使用するろくろも大正末には、それまでの2人挽きろくろ、足踏みろくろなど人力によるろくろから、電動ろくろに変わり始め、昭和初期には、山村の自力更生ということで、小さなろくろ工場がブナ帯各地につくられるようになっていった。

この木地屋の定住化と電動ろくろの使用が、やがて、ブナ原木の大量購入や大量加工を容易にしていった。それでも朝日連峰山麓大井沢集落には、今尚足踏みろくろで木地細工を作っている伝統的ろくろ師もいる。

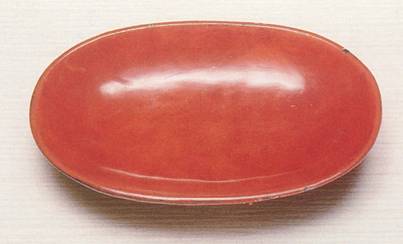

町木地屋は、漆の塗物師(塗師)と共に漆器山地をつくり、山中で荒挽きされたものの仕上げを行った。青森県津軽漆器、秋田県川連漆器、岩手県浄法寺漆器、福島県会津漆器、石川県山中漆器や輪島漆器などは、いずれも現在ブナ帯の伝承文化となっている。

栗駒山系のブナを木地にした丸物漆器の川連では、昔は椀屋や椀問屋が、各地で家回りして売り歩いたという。薬用資源を活用した富山の薬売り同様、ブナ帯のもたらす恵みを巧みに活用した旅商人でもあった。

また東北の山あいの湯治場でつくられたコケシは、もともとこのろくろ師たちが、カエデ類、ミズキなどを材料に、仕事の合間に作って与えたものである。

コケシという呼び名の統一は昭和に入ってからであるが、その起源は、ブナ帯で湯治の習慣が広まった江戸時代後期とされている。この時代、東北地方は度重なる飢饉で、子供は餓死したり、口べらしにあった。そこで身替り人形として“子消し”をつくり、子供たちを供養したとも一説にいわれている。コケシは、京や江戸から遠く離れたブナ帯の厳しい風土が育んだ、美しくもあるが、悲しい木挽人形なのかもしれない。

一昨年、秋田県稲川町川連の共同電動ろくろ工場で、営林署によって栗駒山麓から大量に伐り出されたブナ大木の山を見て、こうした乱伐による大量生産が、早晩、自らの首をしめることにつながらないかと複雑な思いであった。

かつてブナ帯に暮らす民は、ブナの森から生み出される利子を上手に使うことによってのみ、自らの将来が保証されることを知っていた。そして元手まで手をつけるような自然からの収奪を厳しく戒めてきた。

木地屋にしても、昔は、あてみをし、一本ずつ使えるかどうかを確かめてから抜き伐りすることによって、資源の枯渇を防いだ。今日、そうした先人たちの知恵が全く生かされていないことが、なんともやりきれない。

山間部の杓子師

江戸中期のブナ製品

きゅうす

菓子鉢

シャクシ

菓子鉢

シャクシ

ブナ曲げ木家具

恵みのブナの森

ブナの森では、遥か縄文の昔から営々と生命の論廻が繰り返され、鳥や獣ばかりか、人もまたブナの恵みに依存し続けた。

「母なる森・ブナ」工藤 父母道 記