縄文文化の発達とブナ帯(渡辺 誠)

縄文文化の発達は、東北日本において特に顕著である。その文化内容は西南日本より豊富であり、バラエティーにも富んでいる。遺跡も又東北日本に圧倒的に多く、大規模遺跡も多い。東北日本のなかでも遺跡は、太平洋側にも豪雪地帯の日本海側にも偏り無く分布し、地域性豊かな小文化圏が分立している。

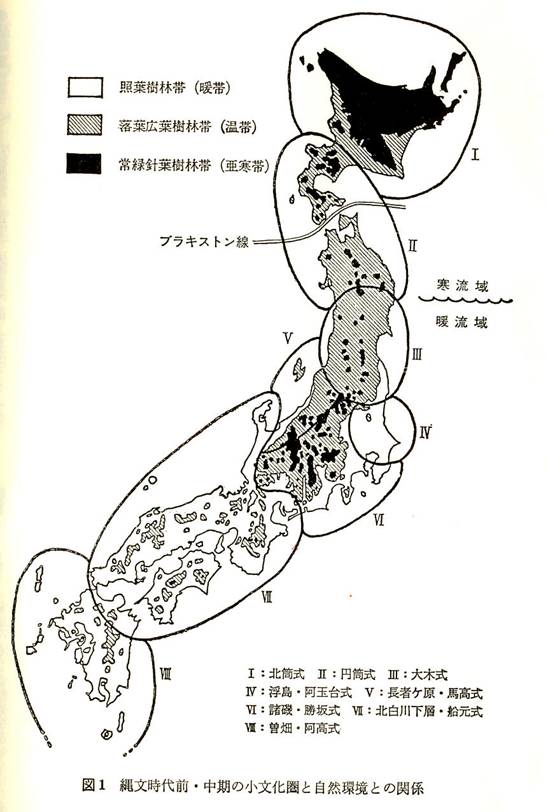

小文化圏と植生その他の自然環境との関係を概念的に示したものである。

中部地方には、日本海側に火炎土器と硬玉大珠に代表される長者ヶ原=馬高式文化圏、太平洋側には縄文中期農耕論に代表される諸磯=勝坂式文化圏が形成されている。

こうした豪雪地帯における独自の文化圏の発達は、稲作以前の縄文時代にあっても、資源の豊かさと、それを十分に活用できる技術が確立していたことを示唆している。

上記の図面に示す小文化圏は、植生とばかり関係があるわけではない。特に図中のⅡとⅢの境界は寒流域と暖流域の境界に対応し、Ⅷ(8)は朝鮮半島との交流が考えられる。又、Ⅲはリアス式海岸が卓越し、外洋性漁業のセンターになった地域であり、Ⅳ(4)は縄文海進により複雑な入江が広がり、内湾性漁業のセンターになった地域である。

小文化圏の境界線形成には、水域環境と植生との関係が最も深い。食料資源としては植物が最も重要であったと見られる。むしろこの植物の高度利用を背景に、漁業もまた発達していったと見ることができそうである。

縄文時代の食用植物

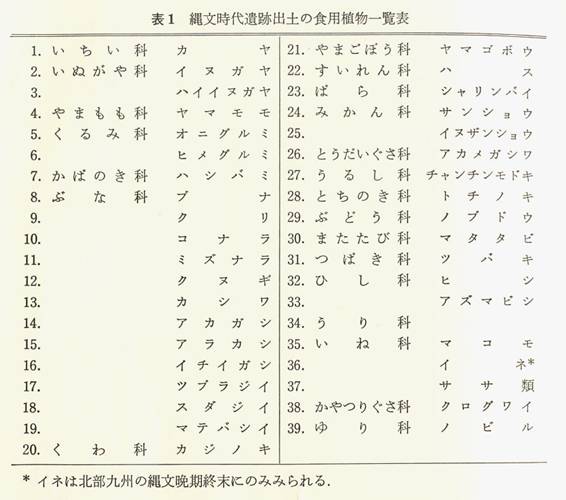

食料の残滓としての植物遺体は、約200遺跡からの約40種類である。

それも殻の硬い堅果類が主であり、蔬菜類、地下茎、球根類は殆ど残っていない。堅果類はクルミ、クリ、トチとドングリ類などで、ドングリ類の半分を除いては、いずれも東北日本の落葉(広葉)樹林帯(ブナ帯)に卓越する樹種である。

ドングチ類とトチ

トチとドングリ類の大部分は、アク抜きをしないと食べられない種類である。

実際トチの実のアク抜きは、日本列島の野生植物の中では別格に難しいとされている。従ってこれを利用できる段階では、殆どの野生植物は食用に供せられたと見ることができる。これらの堅果類のアク抜き技術は、大陸から伝わったのではなく、東北日本の落葉広葉樹林帯のなかで開発されたと考えられるようになってきた。この時期は縄文中期であるが、さらに前期まで遡る可能性が極めて大きい。

クルミとクリ

アク抜きの要らないクルミとクリは、更に古く縄文草創期や早期にまで遡って、その利用を確認することができる。

縄文時代の遺跡から出土するクルミは、いわゆる在来種のオニグルミである。又この亜種で、脂肪分が少なくやや味の落ちるヒメグルミも出土している。

オニグルミは北海道、本州、四国、九州の全域に自生する落葉高木であるが、その殻は北海道から近畿地方にかけての、縄文草創期から晩期にかけての各時期の遺跡から出土している(上記表)。硬い殻を割る道具と見られる敲石も又東北日本に多い石器である。

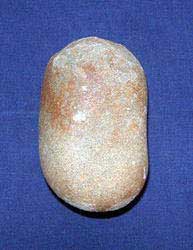

敲石

クリも落葉樹で、北海道西南部から九州にかけて自生するが、縄文遺跡からは北海道と九州を除く青森県から高知県までの範囲に出土している。

特に東北地方から中部地方で多く、北海道にクリが出土していない点はクルミとは異なっている。縄文早期の静岡県沼津市元野遺跡では、穴の中にクルミが貯蔵されていた。これは甘味を増やすための冬季だけの一時的貯蔵であり、かつ調理法でもある。新潟県下ではこれを砂グリという。土の中に直接入れたのでは熱をもち、発芽してしまうので砂の中に入れるのである。

日本ばかりではなく、韓国でも同じことが行われている。

ドングリ類とトチのアク抜き(トチの実のアク抜きと小部落の共同社会 海と森の縄文文化

ドングリ類のアク抜き

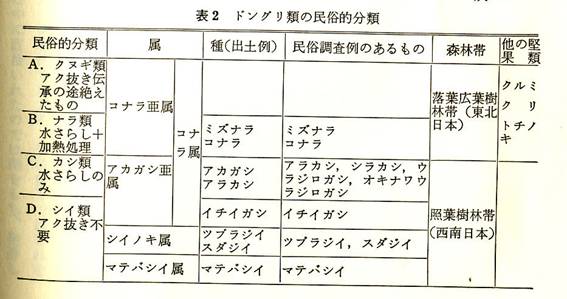

ドングリ類には渋(アク)を抜いて食べるものと、そのまま食べられるものがあり、アク抜きの方法には二種類があり、地域性がある。

ドングリ類は、植物分類学上はブナ科のコナラ属とシイノキ属、マテバシイ属の種子をさすが、アク抜きの関係を主にして分類したのが下記表である。

A類、クヌギ類、アク抜き伝承の途絶えたもの

いわゆるドングリまなこのドングリである。これらの食べ方についての伝承は、日本では途絶えている。

遺跡からの出土例も非常に少ない。しかし、韓国ではクヌギはよく利用されており、アクの含有率も低く、水さらしだけでアク抜きされている。

B類、ナラ類、水さらし+加熱処理

A類と共にコナラ属コナラ亜属に属するミズナラ、コナラなどで落葉樹であり、東北日本の落葉樹林帯の代表的樹木である。

このアク抜きは、水に入れて何度も炊いてはアクのしみでた湯を捨て、アクが出なくなった段階で、一晩水さらしして食用化する。このアクは水溶性でタンニンであり、灰を加える必要はない。

C類、カシ類、水さらしのみ

コナラ属アカガシ亜属のカシ類であり、西南日本の照葉樹(常緑広葉樹)林帯の指標樹木である。

このアクもタンニンであるが含有率は低く、アク抜きは水さらしのみで、過熱工程がない。このアク抜き工程の差は、東北日本と西南日本との地域差である。

D類、シイ類、アク抜き不要

ドングリには、シイノキ属のスダジイ、ツブラジイとマテバシイ属のマテバシイのほかに、カシ類中のイチイガシも含まれる。

これらも又C類と共に、西南日本の照葉樹林対の指標的な樹木である。これらは全くアク抜きを必要としないドングリであり、スダジイは寺社も縁日などでもよく売られている。

縄文遺跡出土のドングリ類もまた、東北日本の落葉広葉樹林帯と西南日本の照葉樹林帯とに対応するように、東北日本にはナラ類、西南日本にはシイ・カシ類のドングリが出土している。

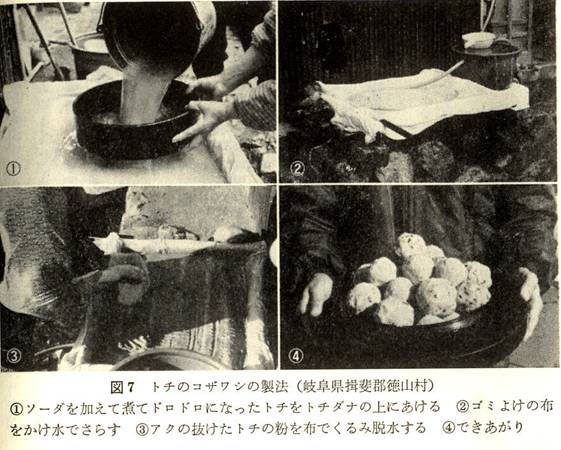

トチのコザワシ

ドングリ類の水溶性のアクであるタンニンと異なりトチのアクは非水溶性のサポニンやアロインであり、山村では別格にアク抜きの難しいものとされている。

このアク抜きには必ずアルカリで中和して流し去る工程が必要であり、灰あわせと呼ばれている。

しかし、この技術さえ開発されれば、その実は大きい上に長期保存が可能であり、極めて重要な食料源となりうることは、つい最近まで重要な食料であったことからもわかる。

味もドングチ類より可也良い。正月などに今でもトチ餅をつくところが少なくない。

コメとつきあわせるトチモチは弥生時代を上限としており、縄文時代を考える場合にはこのトチのコザワシが重要である。

トチは落葉高木で、北海道南部、本州、四国の山地に生じ、九州にもまれにみられるが、遺跡からの出土例も又主に東北地方から近畿地方、及び中国地方にまで多い。

トチの食用化の上限は、従来縄文後期初頭までしか辿れなかったが、最近宮城県刈田郡小梁川遺跡において貯蔵穴より多量のトチの実が出土し、縄文中期中葉まで遡ることとなった。そして更に、縄文中期初頭の円筒上層A式期の、青森県十和田市明戸遺跡第14号住居跡では、多量のクリの実と共にトチの実も出土し、更に縄文前期まで遡る可能性が一段と強まってきている。

これによって従来福島、新潟、長野、岐阜県下などの、縄文中期後半の住居跡から断片的に出土していたトチの実も再評価されるようになった。

アク抜き技術

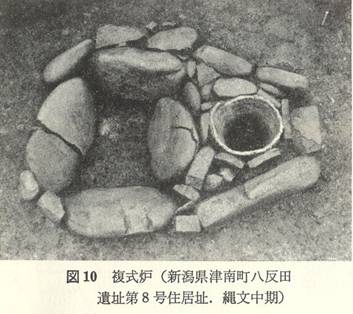

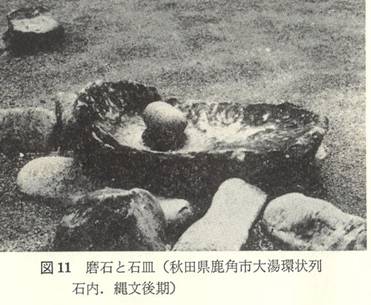

ドングリ類の場合もトチの場合も、アク抜きのため製粉の必要があり、豊富な自然湧き水が身近に必要となる。

縄文中期集落に必ず自然湧き水点が伴う。又製粉具としての磨石と石皿は、東北日本に多い遺物である。

こうしてアク抜きされた粉は、必然的にカユ状またはダンゴ、モチ状に加工されざるを得ない。近年、岩手、福島、新潟、長野、岐阜県下などの十数遺跡で検出されている。パン状或いはクッキー状炭化物と呼ばれている炭化食品は、その具体的な証拠である。

このように炭化するような固形食品にすることは、必ずしも多くなかったのではなかろうか。増量や味付けをかねてカユ状にすることの方が、一般的ではなかったかと推定される。

それが弥生時代以降現代までつながる雑煮のルーツであるように思われる。こね鉢や鍋として浅鉢形土器は、こうした食生活と深い関係があると考えられる。そして、この浅鉢形土器は、東北日本において縄文前期中葉より発達し、縄文後期になると西南日本へも伝播する。

堅果類の長期保存

縄文前期から中期にかけて発達した定住的円形集落には、しばしば群集した貯蔵穴が発見されている。しかしこれは堅果類を長期に保存するのには不適当である。むしろ一冬分のための生貯蔵にこそふさわしい。

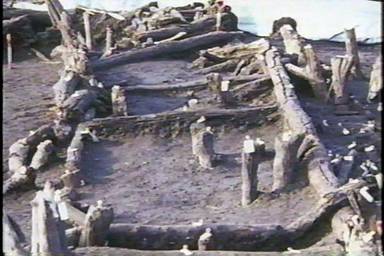

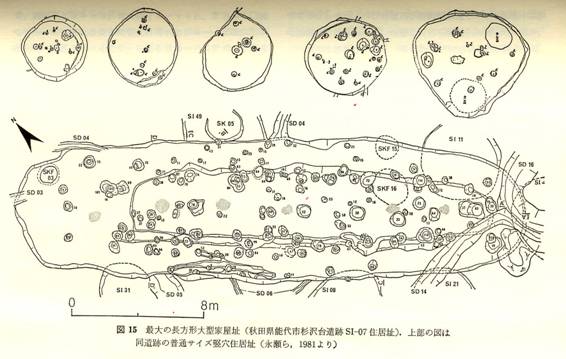

長期保存という点では、伝統的な農家では普通に見られたように、屋根裏貯蔵こそがふさわしい。近年、東北日本の日本海側において相次いで発見されている長方形大型家屋跡は、まさにこの好例といえよう。

この長方形大型家屋跡は、径数mの普通の竪穴住居より大きく、かつ平面形態ではなく長方形として大型化しているのが最大の特徴である。これは恐らく、大きく屋根裏を利用することが目的であろう。同心円的拡大では、屋根裏はたいして大きくならない。このため柱穴は左右対称に規則正しくみられ、その中軸線上には炉跡が多数見られる。

日本最大の秋田県能代市杉沢台では、幅8m、長さ31m、炉跡は10基見られ、時期は縄文前期末の円筒下層D式期である。

(「ブナ帯文化」縄文文化の発達とブナ帯抜粋 渡辺 誠)